NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」は毎週木曜日、毎日新聞奈良版に「やまとの神さま」を連載している。先週(2023.9.14)掲載されたのは〈夏祭りに子供相撲奉納/平群坐紀氏(へぐりにいますきし)神社(平群町)〉、執筆されたのは平群町在住の喜多村英夫さんだった。

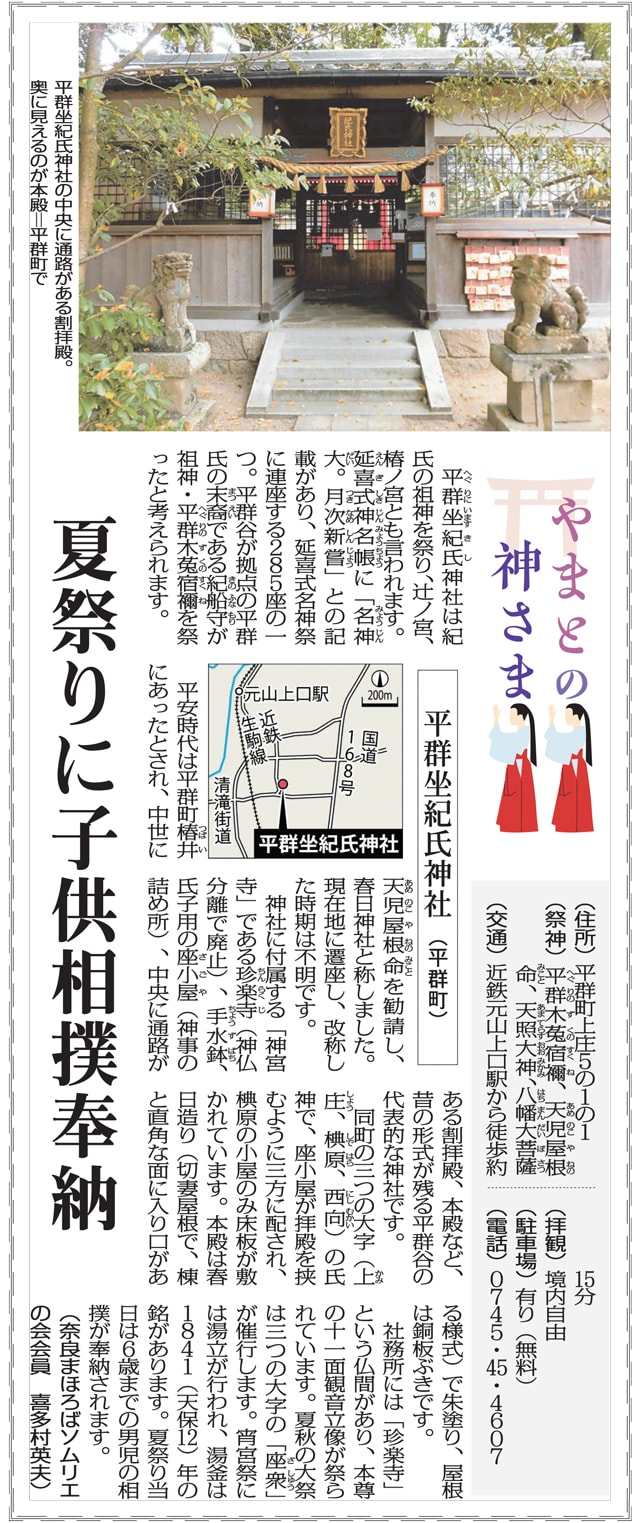

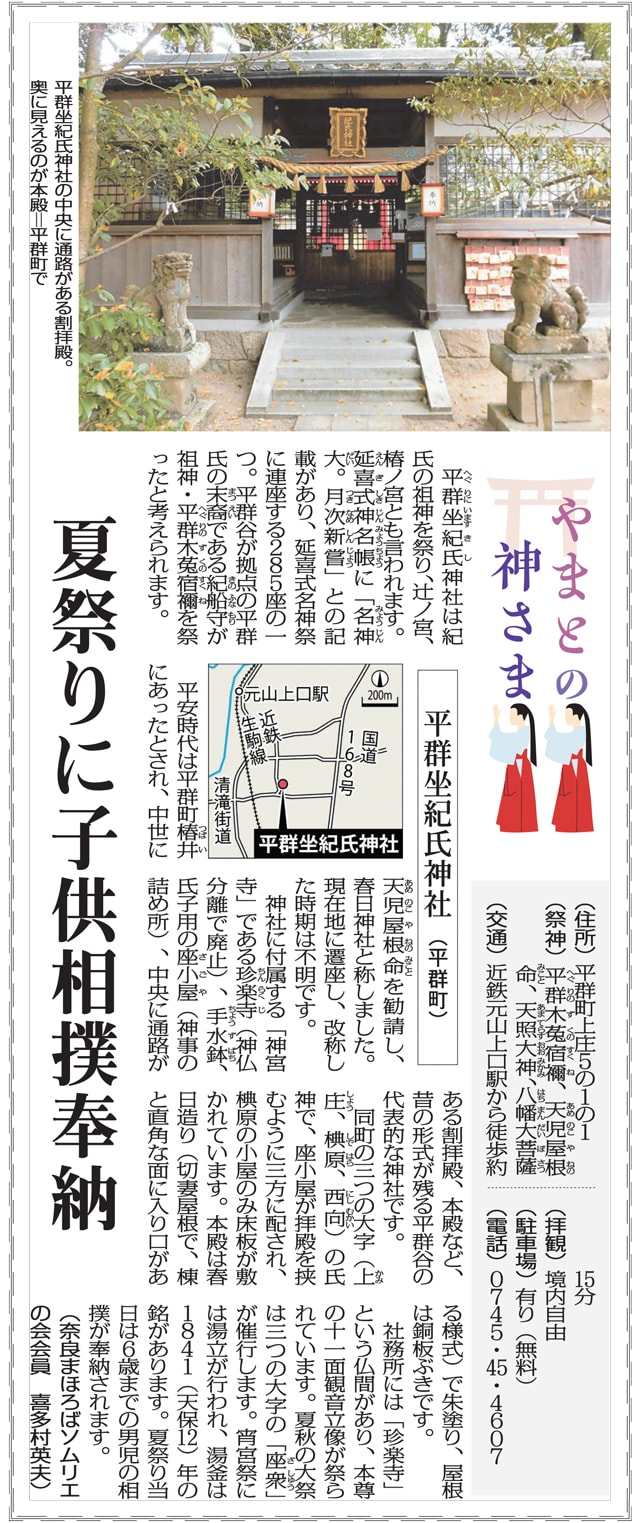

※トップ写真は、平群坐紀氏神社の中央に通路がある割拝殿。奥に見えるのが本殿=平群町で

この神社は私もお参りしたことがあるが、拝殿の中央に通路がある「割拝殿(わりはいでん)」が特徴だ。石上神宮摂社の出雲建雄神社拝殿も、この様式である。では、記事全文を紹介する。

平群坐紀氏神社(平群町)

平群坐紀氏(へぐりにいますきし)神社は紀氏の祖神を祭り、辻ノ宮、椿ノ宮とも言われています。延喜式神名帳(えんぎしきじんみょうちょう)に「名神大(みょうじんだい)。月次新嘗(つきなめしんじょう)」との記載があり、延喜式名神祭に連座する285座の一つ。

平群谷が拠点の平群氏の末裔(まつえい)である紀船守(きのふなもり)が祖神、平群木菟宿禰(へぐりのずくのすくね)を祭ったと考えられます。

平安時代は平群町の椿井(つばい)にあったとされ、中世に天児屋根命(あめのこやねのみこと)を勧請し、春日神社と称しました。現在地に遷座し、改称した時期は不明です。

神社に付属する「神宮寺」である珍楽寺(ちんらくじ)(神仏分離で廃止)、手水鉢(ちょうずばち)、氏子用の座小屋(ざごや)(神事の詰め所)、中央に通路がある割拝殿、本殿など、昔の形式が残る平群谷の代表的な神社です。

同町の三つの大字(上庄(かみしょう)、椣原(しではら)、西向(にしむかい))の氏神で、座小屋が拝殿を挟むように三方に配され、、椣原の小屋のみ床板が敷かれています。本殿は春日造り(切妻屋根で棟と直角な面に入り口がある様式)で朱塗り、屋根は銅板ぶきです。

社務所には「珍楽寺」という仏間があり、本尊の十一面観音立像が祭られています。夏秋の大祭は三つの大字の「座衆(ざしゅう)」が催行します。宵宮祭には湯立が行われ、湯釜は1841(天保12)年の銘があります。夏祭り当日は6歳までの男児の相撲が奉納されます。(奈良まほろばソムリエの会会員 喜多村英夫)

(住 所)平群町上庄5の1の1

(祭 神)平群木菟宿禰(へぐりのずくのすくね)、天児屋根命(あめのこやねのみこと)、天照大神(あまてらすおおみかみ)、八幡大菩薩(はちまんだいぼさつ)

(交 通)近鉄元山上口駅から徒歩約15分

(拝 観)境内自由

(駐車場)有(無料)

(電 話)0745・45・4607

※トップ写真は、平群坐紀氏神社の中央に通路がある割拝殿。奥に見えるのが本殿=平群町で

この神社は私もお参りしたことがあるが、拝殿の中央に通路がある「割拝殿(わりはいでん)」が特徴だ。石上神宮摂社の出雲建雄神社拝殿も、この様式である。では、記事全文を紹介する。

平群坐紀氏神社(平群町)

平群坐紀氏(へぐりにいますきし)神社は紀氏の祖神を祭り、辻ノ宮、椿ノ宮とも言われています。延喜式神名帳(えんぎしきじんみょうちょう)に「名神大(みょうじんだい)。月次新嘗(つきなめしんじょう)」との記載があり、延喜式名神祭に連座する285座の一つ。

平群谷が拠点の平群氏の末裔(まつえい)である紀船守(きのふなもり)が祖神、平群木菟宿禰(へぐりのずくのすくね)を祭ったと考えられます。

平安時代は平群町の椿井(つばい)にあったとされ、中世に天児屋根命(あめのこやねのみこと)を勧請し、春日神社と称しました。現在地に遷座し、改称した時期は不明です。

神社に付属する「神宮寺」である珍楽寺(ちんらくじ)(神仏分離で廃止)、手水鉢(ちょうずばち)、氏子用の座小屋(ざごや)(神事の詰め所)、中央に通路がある割拝殿、本殿など、昔の形式が残る平群谷の代表的な神社です。

同町の三つの大字(上庄(かみしょう)、椣原(しではら)、西向(にしむかい))の氏神で、座小屋が拝殿を挟むように三方に配され、、椣原の小屋のみ床板が敷かれています。本殿は春日造り(切妻屋根で棟と直角な面に入り口がある様式)で朱塗り、屋根は銅板ぶきです。

社務所には「珍楽寺」という仏間があり、本尊の十一面観音立像が祭られています。夏秋の大祭は三つの大字の「座衆(ざしゅう)」が催行します。宵宮祭には湯立が行われ、湯釜は1841(天保12)年の銘があります。夏祭り当日は6歳までの男児の相撲が奉納されます。(奈良まほろばソムリエの会会員 喜多村英夫)

(住 所)平群町上庄5の1の1

(祭 神)平群木菟宿禰(へぐりのずくのすくね)、天児屋根命(あめのこやねのみこと)、天照大神(あまてらすおおみかみ)、八幡大菩薩(はちまんだいぼさつ)

(交 通)近鉄元山上口駅から徒歩約15分

(拝 観)境内自由

(駐車場)有(無料)

(電 話)0745・45・4607