「ゆく河の流れは絶えずしてしかも、もとの水にあらず」

「え? 何? 突然」

「向こうに川が見えるだろ、犀川。でね、浮かんだんだ」

「え~、あの川を見ていてもそんなこと浮かんで来ない。方丈記なんて、受験勉強したとき少し覚えたけど忘れちゃったもん」

「すべてのものは無常、変わらないものなんて何も無い・・・日本人に共通する世界観、そして死生観だって聞くけどね。日本人なら誰でもそうだってワケじゃなくって、ま、一般論だよね。で、さっきの方丈記の出だしだけど、水は一瞬として留まることなく流れていってしまうけれど川としては変わらないんだなって考えるというか捉えることだって出来ると思うんだよね」

「同じ川の流れでも見方によって違う答えになるってこと?」

「そう、さっきの川とはもう違うんだって考えるか、どんどん流れている川だけどちっとも変わらないって思うか・・・」

「う~ん、別にどっちでもいいけど 川の流れなんか」

「おいおいM、 オシラケモード?」

「ドーモそうみたい」

「人だってそうだよネ。お変わりありませんか?なんて久しぶりに会うと聞かれるでしょ?」

「私は「ゲンキ?」って聞かれるかな」

「意味は同じだよ、健康を気遣っているわけだから。でさ、変わらないといったって、体の細胞なんて1年か2年くらいかな、みんな入れ替わっちゃうから、しばらく前の自分とは違うんだよね」

「そっか、それってさっきの川の流れと同じだってわけね」

「そう!賢いじゃん」

「おかげさまで。鴨長明は、人の体は同じように見えても実は違うんだな~って思ったってことだよね。体の外見は変わらねど、もとの体にあらず・・・?」

「そうそう、では街並みは?」

「なに川で人、で今度は街並み? ケーキ食べよ~っと」

「ダイエット中じゃなかったっけ。街並みって知らない間にどんどん変わってしまうって思わないか?」

「変わる変わる、どんどん変わる。日本ってこんなに変わるのどうしてかな? ヨーロッパだと100年、200年変わらない街並みってあるでしょ」

「さっきの無常観、なんでもかんでも変わるものだって思っているから、街並みも変わって当たり前」

「でも、寂しくない?」

「お、そう思う? 街並みのシンボル的な存在の建築が突然消えて無くなったら雰囲気が変わっちゃうよね。薄っぺらに。表参道の同潤会アパートが無くなって安藤さんの平凡な外観の建築になって、雰囲気が変わっちゃったもんな」

「え? 表参道ヒルズ、あれカッキーじゃん」

「あ、時間だ。駅まで車で20分かかるからそろそろ行こう。休みに上野でやってる薬師寺展、行ったら?」

「え~ モディリアーニ展観たいな、新美。モディリアーニもピカソみたいに作風が変わっていったんだよね何回も。おとうさんは何観たい?」

「藝大のバウハウス・デッサウ展かな、6月に行くつもりだけど」

「着いた、ここで降りて。荷物それだけ? じゃ、気をつけて」

「アリガト、お仕事 頑張って」

HPから転載

HPから転載

■ 法隆寺の解体修理や、薬師寺の金堂をはじめ西塔、中門、回廊などの再建を果たした宮大工西岡常一の最晩年に取材。遠い昔から連綿と継承されてきた「技と心」を語る棟梁。職人としての矜持が伝わってくる。

**わたしらが扱ってるのは一本一本癖のある木ですわな。コンピュータやと一律に答えを出してくれますけれども、この木はこういう癖があるからこう削らんとあかん、ここにもっていかんとあかんという答えは出してくれません。長年つちかってきた経験と勘がなければ大工は務まらんということです。本を読んでもわからん。学校で教えられるもんやない。手間と時間をかけておぼえる以外にないんです。一人前の大工になるのに早道はないということです。**

この国にはもはや棟梁が語るような職人が育つ環境も仕事をする環境も無いのだろうか・・・。

**けれどもかつてこの国に美しいニッポンがあった――そのことをわかってもらえれば十分である。**と本文を結んでいる著者はそのような認識のようだ。

以前読んだ『木のいのち木のこころ』新潮OH!文庫と重なる内容が少なくないが復習するつもりで連休中にこの『宮大工西岡常一の遺言』山崎佑次/彰国社を読んだ。

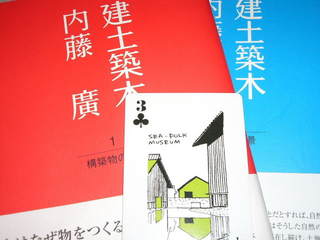

「建築トランプ」 今回は内藤 廣さんの「海の博物館」

■ 何年か前、友人と三重県鳥羽市までこの建築を訪ねて出かけてきました。かなりのローコスト建築だと聞いていましたが実際に見学してみて、このことが空間の質を決定するのものではないことを再認識しました。予算が少ないことを言い訳にしてはならない・・・。展示棟の米松集成材のフレームの繰り返しが美しかったことを覚えています。

84年春竣工の渋谷のギャラリーTOMは確か内藤さんのデビュー作だったと記憶していますが特徴的な架構の繰り返しが展示室内に表しになっています。やはりこの年に竣工した自邸でもトップライトの木製フレームが繰り返されています。そう、内藤さんの架構はデビュー作から繰り返しの美学なのです。

ギャラリーTOM

検討模型には架構が表現されています。安曇野ちひろ美術館/「建築文化」96年4月号。

「新建築」の5月号に内藤さんの近作「日向市駅の駅舎」が載っています。駅といえば繰り返しの美学、それも内藤さんが設計したとなると・・・。

http://www.japan-architect.co.jp/japanese/2maga/sk/magazine/sk2008/sk05/works/116.html

構造は川口衛さん、鉄骨と集成材との組み合わせ、ハイブリッドな架構の繰り返しが美しいです。日向市、見学に出かけたいところですが宮崎県は遠い。でもいつか機会があるかもしれません。