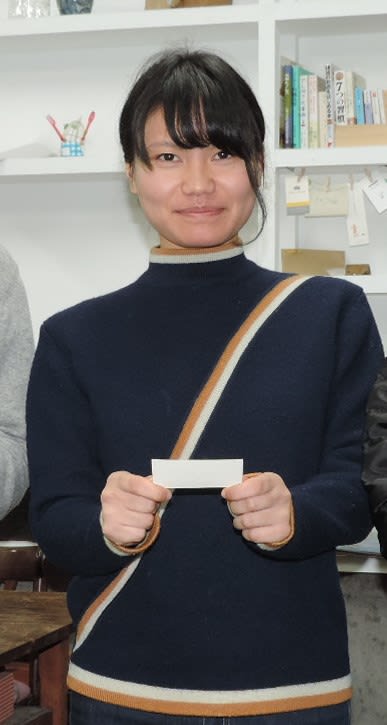

63枚目 信州大 小向さん

64枚目 信州大 有路准教授

65枚目 アーティスト 吉田さん

写真と名前の掲載について了解していただいています。

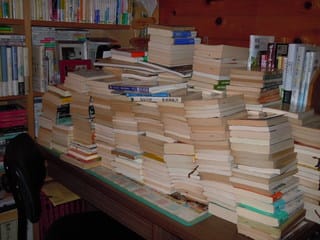

■ ここは信州大学の学部も学年も異なる学生さんたちが共同で借りていろんな活動をしている「となりの、」です。大きな看板で分かりますがここは酒屋さんでした。

「となりの、」という名前のことはうっかり訊き忘れたので分かりませんが、身近な場所、気軽に利用できる所という意味が含まれているのだろうと思います。

午後2時半ころからここで火の見ヤグラー、やぐらガール養成講座(と勝手に位置づけ)開催。パワーポイントを使って火の見櫓っておもしろいよ~と語りました。参加者の感想は小向さんから後日知らせてもらうつもりですが、火の見櫓に関心を持ってもらったという感触はあります。

話の後、4時過ぎからすぐ近くに立っている火の見櫓とカタクラモールの再開発エリア内の火の見櫓の観察をしました。

その後再び「となりの、」に戻ってしばらく歓談。

63枚目の名刺を小向さんに渡しました。小向さんは今回の講座の企画者、責任者という立場の学生さん。コミュニケーション能力の高いしっかりした女性という印象を受けました。小向さんはこの講座の前からやぐらガールです。

それから64枚目を有路准教授に。参加者に配布していただいた資料の印刷やプロジェクターの貸出をして下さったようです。気さくな先生とお見受けしました。

65枚目は東京在住のアーティスト、吉田さんに。「となりの、」を利用している学生さんたちや有路准教授とは顔馴染みの方のようでした。質問の内容からして火の見櫓に関心大有りの方だと思います。

参加していただいた皆さんに感謝、感謝です。ありがとうございました。

100枚用意したプライベート名刺ですが、残り35枚となりました。