樽前山から支笏湖越しに羊蹄山方向を見ると、一面に真っ平らな地形が広がっている。

この地形は一体なんだろう、中央が羊蹄山、その左が尻別岳、さらにその左がニセコ連峰。

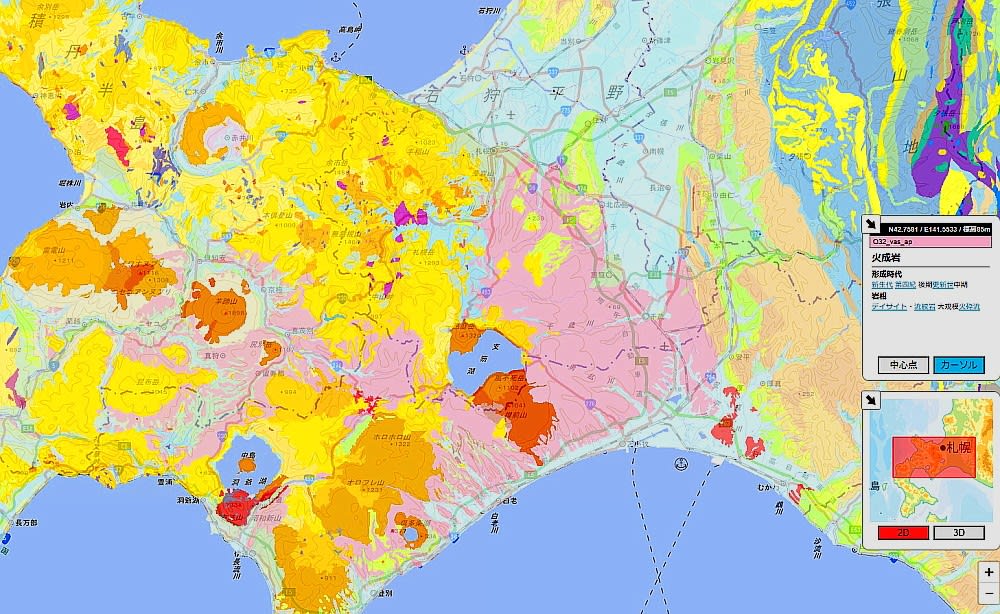

地質図を見ると、ピンク色のゾーンが真っ平らな地形の所、これは支笏火砕流の分布域に当たる。

支笏カルデラの巨大噴火は約4万年前、これはその時発生した火砕流によるもの。

もっと広域を見てみよう、支笏火砕流堆積物は、北は札幌市、南は苫小牧市、東は馬追丘陵まで分布。

かって石狩川は南下して太平洋に流入していたが、火砕流によってせき止められ日本海へ注ぐようになった。

支笏カルデラの側火山として活動中のものは、恵庭岳と樽前山がある。樽前山は気象庁による24時間監視対象。

恵庭岳爆裂火口、最後のマグマ噴火は約二千年前、その後17世紀~18世紀にかけて

水蒸気噴火が発生、これはその時の火口と考えられる、今でも噴煙が上がっている。

樽前山溶岩ドーム、これは1909年4月17日~19日にかけて出来たもの、現在でも活発に噴煙を上げている。

年寄りの杞憂とは、この樽前山の噴火、大規模噴火すれば空路・陸路・海路の全てが寸断されます。

北海道シリコンバレー構想とか、半導体のラピダスはこんな所に工場作って大丈夫かな、年寄りの杞憂でした。