シネ・ヌーヴォは今日まで山田五十鈴追悼特集。戦争に負けて12年後の東京が舞台。

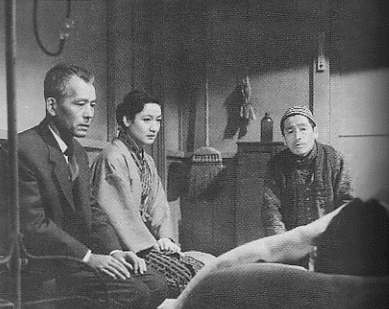

主要な役割の登場人物の演技は、当時若手の有馬稲子を含めて陰影が濃くて間合いがいい。原節子は役柄もあってかやや抑制気味の演技だった。

出番は少なかったが、山田五十鈴と言う人の、悲しみを押さえた人物作りに、この人の持つ名声は本物だと思った。

小津映画にしては「人は哀しいものだなぁ、生きるって辛いものだなぁ」という、リアリズムに徹した映画だった。

当時の雀荘もシーンによく出て、自分の学生時代の雀荘の雰囲気を思い出したのは、思わぬ収穫だった。

12:10上演なのに、かなり前から60代以上の男女が映画館の中で一杯待っていた。

退職してから知りあった飲み仲間の中村隆次さんを待ってチケットを買ったら、ナンバーが44番と45番で驚いた。

この映画を観たいと思う同年輩が一杯いるのだ。 この映画館とか、十三の「第7芸術劇場」とか、小さなハコの映画館が本当の映画を上映してくれて、客が集まると言うのは嬉しい。

往きは阪神御影ー阪神尼崎ーなんば線ー九条。帰りは地下鉄中央線九条ー本町ー御堂筋線梅田ー阪急神戸線で帰りました。

「東京暮色」

1957(S32)年/松竹大船/白黒/スタンダード/140分

監督:小津安二郎/脚本:野田高梧、小津安二郎/撮影:厚田雄春

出演:原節子、山田五十鈴、有馬稲子、笠智衆、高橋貞二、田浦正巳、杉村春子、山村聡、信欣三、中村伸郎、宮口精二、須賀不二夫

◆二人の娘を残して母親(山田)が愛人と家を出ていった、男手一つの家庭の物語。しっかり者の姉(原)、年下の学生の子を身篭った妹(有馬)、

変転の果てにひっそりと麻雀荘を営む母親…。人生の悲哀を、甘い感傷に溺れることなく織り上げた小津の暗く悲観的な印象を残す傑作。

webから引用(引用元)

この「東京暮色」は、当時すでに溝口作品や黒澤作品などを通じて大女優だった五十鈴さんが、唯一出演した小津作品です。

単にそういう意味でもレアな仕事の一つと言えるかもしれません。しかし、それよりなにしろ、この「東京暮色」での雀荘の女主人喜久子役がなんとも渋いんですよね。ものすごくいい演技をしていると私は思います。

小津作品の中でも「失敗作」として名高い(?)この「東京暮色」。今観ると、まさに現代を象徴するような暗さに満ちた作品ですね。昨日の超「脳」力の話で言えば、やはり小津安二郎は「予言者」だったわけですね。

まあそれにしても暗い映画ですなあ。戦後10年やそこらで、もうこんなに現代的になっていたんですね、日本は。ちょっとあらすじを読んでみてくださいよ。wikiから拝借。

杉山周吉(笠智衆)は銀行の監査役を勤め、男手一つで二人の娘を育ててきた。ところが、姉の孝子(原節子)が夫との折り合いが悪く幼い娘を連れて実家に戻ってくる。妹の明子(有馬稲子)は大学を出たばかりだが、遊び人の川口(高橋貞二)らと付き合ううち、恋人の木村(田浦正巳)の子をみごもってしまう。木村は明子を避けるようになり、明子は木村を捜して街をさまよう。中絶の費用を用立てするため、明子は叔母の重子(杉村春子)に金を借りようとするが断られ、重子からこれを聞いた周吉はいぶかしく思う。

その頃、明子はとある五反田の雀荘の女主人喜久子(山田五十鈴)が自分のことを尋ねていたことを聞き、実際に話もして、その女性こそ自分の実母ではないかと姉の孝子に質すが、孝子は即座に否定する。しかし、重子の口からやはり喜久子が都内にいると聞いた孝子は自ら喜久子のところへ赴き、明子には母であることを告げないでほしいと強く頼む。喜久子はかつて周吉が京城(ソウル)に赴任していたときに周吉の部下と深い仲になり、夫と幼い娘たちを出奔した過去があったのだ。

明子は中絶手術を受けた後で、喜久子がやはり自分の母であることを知って喜久子の元に赴き、自分は本当に父の子なのかと母を質す。喜久子は間違いなく明子が周吉の子であるというが、「不義の女性」の血が自分に流れていることがかえって明子を絶望させる。明子は場末の中華料理店で不意に木村と出くわすが、その不誠実な態度にも絶望し、木村を激しく叩いて店を飛び出す。明子は鉄道にはねられ、瀕死の重傷を負う。駆けつけた父と姉の前で明子は「死にたくない」ともらすが、息をひきとる。

孝子は一人喜久子の元に赴くと明子が死んだことを伝え、すべて母の所為であると言い放つ。「自分の子どもに片親の苦しみを味わわせたくない」と孝子は意を決して夫の元に戻り、喜久子も現在の夫と共に東京を離れて北海道へ赴く決意をする。周吉はひとり日常生活へ戻っていく。

元町映画館で「エンディグノート」を弓道部の大代先輩と観たあと、久しぶりに「金時食堂」に行きました。

座った席の横に貼ってある色紙に「大塚道子」「岩崎加根子」の名前が連名でありました。

おそらく、この神戸公演の時のものだと思います。

いつものネギタマとポテサラなどを食べながらビールと芋焼酎のお湯割りを飲み、今見てきた映画について話が続きました。

映画を観る楽しみの中に、終わった後、軽く飲みながらその映画について喋り合うことがあります。

〇2010年2月14日掲載の金時食堂の記事です。

知合いの間では「ゴールデンタイム」とも呼ばれる定食屋兼居酒屋の「金時食堂」。

JR元町駅から歩いて3分の所にこんな店があるとは、地元の人でも知らない人が多い。

朝10時からずっと大衆食堂なれど、朝から閉店まで居酒屋でもある。

私はここでメシを食ったことはないが、お皿に乗って並んでいる多種多様なおかずはツマミとして楽しんでいる。

高野豆腐の卵トジ250円などが私の定番だが、おでんも旨い。夕方6時までは日本酒一合も、芋焼酎お湯割り一杯も10%割引の270円。

最近は女性の姿も多い。午後2時過ぎの店はさすがにお客は少ない。

JR元町駅東口。食堂はここからまっすぐ元町商店街に続く横丁にあります。

s

|

冬ばつてん「浜辺の唄」ば吹くけんね ばあちゃんいつもうたひよつたろ 何気なく見た番組でしたが、彼の歌を聴いた瞬間、全身にじわっとにきました。引き込まれて最後まで番組を見ました。 知った時には本人はもう亡くなっていました。 そして彼の作品が好きな人たちの交流の場になっているそうです。 |

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

笹井宏之『えーえんとくちから』解説 穂村弘 引用元

彗星のように短歌界にあらわれ、2009年、26歳の若さで惜しまれながら亡くなった夭折の歌人・笹井宏之。その透明でやさしく、

⇒ 笹井宏之の歌には、独特の優しさと不思議な透明感がある。

ねむらないただ一本の樹となってあなたのワンピースに実を落とす

「あなた」に対する思いの深さを感じる。「ワンピースに実を落とす」ことがモノや言葉を直接渡すよりも優しく思えるのは何故だろう。

この歌の背後には、人間である〈私〉と「樹」とが区別されない世界像がある。

拾ったら手紙のようで開いたらあなたのようでもう見れません

ここでは「手紙」と「あなた」が同化している。そして、「手紙」が記される紙とはもともと「樹」から生まれたものではないか。

笹井ワールドの中では、〈私〉や「樹」や「手紙」や「あなた」が、少しずつ形を変えながら繋がっているように感じられる。

あるいは鳥になりたいのかもしれなくて夜をはためくテーブルクロス

風であることをやめたら自転車で自転車が止まれば私です

しっとりとつめたいまくらにんげんにうまれたことがあったのだろう

さあここであなたは海になりなさい 鞄は持っていてあげるから

〈私〉→「樹」や「手紙」→「あなた」と同様に、いずれの場合も、一つのものから別のものへ、一首の中で存在が移り変わっている。

「テーブルクロス」→「鳥」、「風」→「自転車」→「私」、「にんげん」→「まくら」、「あなた」→「海」。本書の中に、このタイプの歌は多くある。

従来の短歌の枠組みの中で見れば、それらは時に比喩であり、擬人化であり、アニミズムであり、成り代わりであり、夢であり、輪廻転生であるのかもしれない。

だが、そう思って読もうとすると、どこか感触が違う。表面的にどのように見えようとも、笹井ワールドの底を流れている感覚はいつも同じというか、

さまざまな技法というよりもただ一つの原則めいた何かを感じる。敢えて言語化するなら、それは魂の等価性といったものだ。

私やあなたや樹や手紙や風や自転車やまくらや海の魂が等価だという感覚。それは笹井の歌に特異な存在感を与えている。

何故なら、近代以降の短歌は基本的に一人称の詩型であり、ただ一人の〈私〉を起点として世界を見ることを最大の特徴としてきたからだ。

真砂なす数なき星の其中に吾に向ひて光る星あり 正岡子規

桜ばないのち一ぱいに咲くからに生命(いのち)をかけてわが眺めたり 岡本かの子

いずれも近代を代表する有名歌だが、共通するのは、「星」や「桜ばな」と「吾」が命懸けで対峙するという感覚である。

ここには、何とも交換不可能なただ一人の〈私〉の姿がある。他にも与謝野晶子や斎藤茂吉といった近代の歌人たちは、作風の違いはあっても、

それぞれにこのような〈私〉の命の輝きを表現しようとした。その流れは現代まで続いている。

そんな〈私〉中心の短歌に慣れていた私は笹井の歌に出会って驚いた。

みんなさかな、みんな責任感、みんな再結成されたバンドのドラム

「みんな」がいて〈私〉がいない。しかも、「みんな再結成されたバンドのドラム」だって?

近代の和歌革新運動を経た歌人たちは、戦後の前衛短歌運動を担った歌人たちは、九十年代のニューウェーブと呼ばれた歌人たちは、

誰もが「〈私〉は新結成されたバンドのボーカル」だと思っていたんじゃないか(近代にはバンドやボーカルって言葉はないけれど)。

だが、〈私〉のエネルギーで照らし出せる世界がある一方で、逆に隠されてしまう世界があるのではないか。

笹井作品の優しさと透明感に触れて、そんなことをふと思う。

笹井ワールドにおける魂の等価性と私が感じるものは、一体どこからくるのだろう。

その源の一つには、或いは作者の個人的な身体状況があるのかもしれない。

どんなに心地よさやたのしさを感じていても、それらは耐えがたい身体症状となって、ぼくを寝たきりにしてしまいます。(略)

短歌をかくことで、ぼくは遠い異国を旅し、知らない音楽を聴き、どこにも存在しない風景を眺めることができます。

あるときは鳥となり、けものとなり、風や水や、大地そのものとなって、あらゆる事象とことばを交わすことができるのです。

(歌集『ひとさらい』「あとがき」より)

ここには鳥やけものや風や水や大地と「ぼく」との魂の交歓感覚が描かれている。私は本書のタイトルとなった歌を思い出す。

えーえんとくちからえーえんとくちから永遠解く力を下さい

口から飛び出した泣き声とも見えた「えーえんとくちから」の正体は「永遠解く力」だった。

「永遠」とは寝たきりの状態に縛り付けられた存在の固定感覚、つまり〈私〉の別名ではないだろうか。〈私〉は〈私〉自身を「解く力」を求めていたのでは。

前述のように、多くの歌人は〈私〉の命や〈私〉の心の真実を懸命に詠おうとする。そのエネルギーの強さが表現の力に直結しているとも云える。

だが、そのような〈私〉への没入が、結果的に他者の抑圧に結びつく面があるのは否定できない。

読者である我々は与謝野晶子や斎藤茂吉の言葉の力に惹かれつつ、余りの思い込みの強さに辟易させられることがある。

これを詩型内部の問題としてのみ捉えるならば、魂の過剰さとか愛すべき執念という理解でも、或いはいいのかもしれない。

だが、現実の世界を顧みた時はどうか。我々が生きている現代は、獲得したばかりの〈私〉を謳歌する晶子や茂吉の時代とは違う。

種としての人類が異なる段階に入っているのだ。人間による他の生物の支配、多数者による少数者の差別、男性による女性の抑圧など、

強者のエゴによって世界に大きなダメージを与えている。それは何とも交換不可能なただ一人の〈私〉こそが大切だという、

かつては自明と思えた感覚がどこまでも増幅された結果とは云えないか。そう考える時、笹井作品における魂の等価性とは他者を傷つけることの懸命の回避に見えてくる。

さかなをたべる

さかなの一生を、ざむざむとむしる

さかなは死体のように

横たわっている

さかな、

二〇〇六年の夏に生まれ

オホーツク海の流氷のしたを泳ぎ

二〇〇八年初春、投網にかかったさかな

いいかさかなよ、

わたしはいまから

おまえをたべるのだ

容赦なく箸をつかい

皮を剝ぎ、肉をえぐり、

骨を抜き、めだまをつつくのだ

さかなよ

まだ焼かれて間もないさかなよ

わたしは舌をやけどしながらも

おまえをたべる

このように始まる「再会」という詩の続きはこうだ。

二〇〇八年初春の投網が

あすのわたしを待ち受けているかもしれないのだから

ここに見られるのは「さかな」と「わたし」の運命の等価性だ。種のレベルの課題に対して、個の意識としての対応が試みられている。

きれいにたべてやる

安心して、むしられていろ

そして、

今度は二〇〇六年夏のオホーツク海で

奇跡的な再会を果たそうではないか

そんなことを考えながら、改めて本書を開く時、笹井宏之が遺した一首一首の歌が、一つ一つの言葉が、未来の希望に繋がる鍵の形をしていることに気づくのだ。

それは世界中のデッキチェアがたたまれてしまうほどのあかるさでした

いずれも画像をクリックすると本文のサイトに飛びます。

小泉純一郎氏「原発新増設など愚か」岸田首...へのコメント

— 阿智胡地亭 辛好 (@achikochitei2) October 4, 2022

原子力なしで必要な電力が適正価格で供給され、且つ、カーボンゼ... //mainichi.jp/premier/business/articles/20220927/biz/00m/020/004000c#ulCommentWidget_YHCmyePauP3s https://t.co/qkMTMVuZ3D #AIコメントシステム

脱原発の小泉純一郎氏が説く「エネルギー構造改革」 | 経済プレミア・トピックス | 川口雅浩 | 毎日新聞「経済プレミア」 https://t.co/2HCMhILZmO

— 阿智胡地亭 辛好 (@achikochitei2) October 4, 2022

「主婦と青年を勧誘せよ」統一教会系企業の「霊感商法マニュアル」入手 #文春オンライン https://t.co/qqcymxsMUH

— 阿智胡地亭 辛好 (@achikochitei2) October 4, 2022

有田芳生氏「2007年の毎月海外送金國内経費、韓国の内部文書。これひと月、15億6025万円日本から集められて韓国に」 pic.twitter.com/ikFyzWivMX

— こむぎ (@mugichoko1616) October 4, 2022

日本上空といっても高度は800~1000㎞。ちなみに国際宇宙ステーションの高度は400㎞。弾頭も搭載していないはず。確かに万が一落ちてきたらそれなりの被害は出るけれど、それならば飛行機が日本上空を飛ぶたびにJアラートを鳴らさなくてはならない。沖縄ではもっといろいろ落ちてくる。

— 森達也(映画監督・作家) (@MoriTatsuyaInfo) October 4, 2022

「特定技能」の在留資格で平日は真面目に金属プレス工場で働き、週末はクラブでDJをやっていたベトナム人男性が逮捕された。クラブでDJの報酬を受け取っていたことが資格外の労働に当たるからという理由で。こんなことで逮捕して実名顔出しで報道する日本社会、どうかしてる。

— ファリードやす (@Yasu9412) October 4, 2022

「そこに人々が生活しているという理解があるのか」 沖縄の歴代知事が保革を越えて訴えてきたこと https://t.co/X2BRsOVvDA @dot_asahi_pubより

— 阿智胡地亭 辛好 (@achikochitei2) October 4, 2022

<辻元氏が壺関係議員のトップスリーなの?>

— showbin (@yYsAGj0ff5oAvUN) October 4, 2022

先日のNHKスぺシャルの冒頭別添の写真が出て来て驚愕。

どういうつもりであの場面に大写しの辻元氏が出て来るのか。

NHKは視聴者の知らない辻元氏の統一教会との関係を知っているのならぜひ教えてほしい。 pic.twitter.com/8wROnNczPU

主張が滅茶苦茶であっても屁理屈でしかなくても、言葉をねじ込んでねじ伏せれば「勝ち」とする態度が量産されている限り、子どもの世界からいじめをなくすことも難しいのでは、と思うことがある。そうした態度が「正解」であるかのように伝えてしまうメディアの責任も重い。

— 安田菜津紀 Dialogue for People (@NatsukiYasuda) October 4, 2022