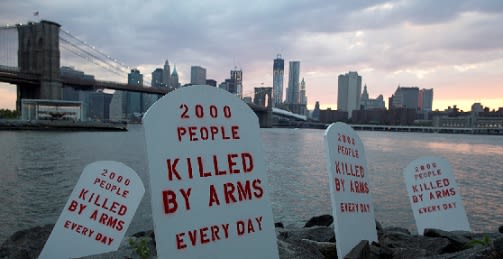

(2012年6月のATT交渉会議の際に、ニューヨーク・ブルックリン橋付近のイーストリバー沿いに置かれた“墓標” アメリカの条約参加が難しいのは残念ですが、それでも第1歩です。 “flickr”より By Control Arms https://www.flickr.com/photos/controlarms/7644439086/in/photolist-cDvKpU-4wGgwu-4tAfGB-4wC8pZ-4wC8pM-3kxZgw-pPgTiW-4wC8oD-5osk1q-9pjYFD-cpm8my-4PmFiR-5rT3cr-5rT3cM-4tEiWW-4PqW1f-8keyPi-4PqW1G-dg7x9k-4vfLUJ-cvLsMm-cvLsEY-cvLszu-cvLtf7-5nETC3-cDvMMq-4PmFkK-ejtSNS-4PEirS-3kxYDy-3kxXBu-5nETC5-5nEUxy-cH7S99-4tAfBH-8YakFd-ejtSpb-4PzM66-5osk1j-7978tf-8YakK9-8Y7i6v-4PEiqq-aWfeQ6-aWfeE6-aWfeJV-aWfeUe-91HqoW-4PA4yX-5osk1y)

【効果的に規制できるは今後の運用次第 透明性が高まり信頼醸成につながる効果も】

いつも言っていることですが、国際社会の批判にも拘わらず世界の各地でいっこうに絶えることのない戦争・内戦・紛争・武力衝突・テロ等で使用される夥しい武器は一体誰が供給しているのか? 戦闘を止めるように言ったところで聞く耳を持たない当事者ですが、武器供給を規制することができれば、戦闘を長く続けることもできなくなります。

そうした観点で、期待が持てるのが「武器貿易条約(ATT)」です。

核兵器や化学兵器と違い「野放し状態」だった通常兵器の国際的な取引に、世界共通の法的拘束力を持つ規制となる「武器貿易条約(ATT)」については、これまでも取り上げてきました。

2013年3月30日ブログ“「武器貿易条約(ATT)」採択見送り 今後は国連総会で採決の見通し”(http://blog.goo.ne.jp/azianokaze/d/20130330)

2014年1月14日ブログ“カラシニコフ氏の苦悩 「武器貿易条約」(ATT)のその後”(http://blog.goo.ne.jp/azianokaze/d/20140114)

国連での議論をリードしてきた国のひとつでもある日本政府は今年5月9日、武器貿易条約の批准書を国連に提出し、32番目の締約国となりました。

9月25日には批准国が発効に必要な50カ国に達したことで、条約は規定に従い、90日後の12月24日に発効します。

****武器貿易条約、24日に発効****

世界で850億ドル(約10兆2000億円)相当の規模を持つ武器取引に関する国際ルールを定めた武器貿易条約(Arms Trade Treaty、ATT)が24日に発効する。

武器の規制を求める非政府組織(NGO)による国際キャンペーン「コントロール・アームズ」のアンナ・マクドナルド代表は「あまりにも長い間、武器や弾薬はそれが誰の生活を破壊するのか、ほとんど問われないまま取引されてきた。今週発効される武器貿易条約によってそうした状態に終止符が打たれるだろう。人権侵害者や独裁者の手に武器を委ねることがようやく国際法違反となる」と述べている。

1996年の包括的核実験禁止条約(CTBT)以来の大規模な武器協定となるATTは、戦車や戦闘機からミサイル、小火器まであらゆる武器の国際取引を対象としており、これまでに計130か国が署名、60か国が批准している。

世界最大の武器生産国であり輸出国でもある米国は、署名はしているものの批准していない。

一方、国際人権団体アムネスティ・インターナショナルによれば、世界の武器輸出国上位10か国のうちの5か国、フランス、ドイツ、英国、イタリア、スペインは同条約を批准済みで、人権侵害の当事者に対する武器供給の削減を目指す厳密な基準に準拠することを誓っている。

またイスラエルは発効直前の今月に入って署名したが、中国とロシアは署名していない。【12月23日 AFP】

*******************

「武器貿易条約(ATT)」の概要については、以下のように報じられています。

****通常兵器に初規制****

・・・・ATTは、通常兵器の非合法市場への流出を防ぎ、戦争犯罪やテロ行為など非人道的な行為を予防するのが目的。

対象範囲として、戦車や戦闘機、装甲戦闘車両や攻撃ヘリコプターなど大型兵器7種類と、自動小銃などの小型武器の計8項目を明示。武器取引の可否を判断する際の基準を設けた。

最も厳格に規制されるのは、国連安全保障理事会決議に基づく禁輸措置違反や、大量虐殺や「人道に対する罪」、民間人の直接攻撃に使われると分かっている場合だ。輸出入だけでなく、通過、積み替え、仲介といった「あらゆる移転」が禁止となる。

また、国際人道法や国際人権法の重大な違反、テロや国際組織犯罪に関連する協定違反につながる危険性がある場合は、輸出を許可しないことを義務化。武器の非合法市場への流出防止措置をとることも義務とされた。

焦点の一つで、規制推進派国や国際NGOなどが強い措置を求めていた弾薬の移転は、一定の規制を受けるものの流出防止の対象外となるなど、条約の運用の際に議論となりそうな項目も多い。

条約への正式参加には各国議会などによる批准が必要。しかし、条約導入に政府は前向きながら、国内に強硬な武器規制反対派を抱える世界最大の武器輸出国・米国で、批准が実現するかどうかには不安定要素がある。

米国が不参加となれば、ロシアや中国など他の主要武器生産国も消極的になる可能性も出てくる。

また、密輸による紛争地への武器供給などを効果的に規制できるかも、今後の運用次第だが、各国の裁量に任されている部分も少なくない。(後略)【2013年04月03日 毎日】

********************

条約改定手続きに必要な数は当初草案の「批准国会合の議場の総意」から「4分の3以上の賛成」へと緩和されており、将来の規制厳格化を見据えた内容となっています。【2013年04月03日 産経より】

“国連外交筋は「武器貿易条約は各国が(通常兵器の取引で)初めて法的義務を負う普遍的なルール。条約施行に伴って各国に説明責任が生じ、互いに何をしているのか透明性が高まった結果、信頼醸成につながる効果もある」としている。”【同上】とも。

アメリカについては、批准に上院出席議員の3分の2の賛成が必要ということで、ただでさえオバマ大統領と議会多数派の共和党が対決姿勢を強めている状況ではハードルが高そうです。

記事にもあるように、アメリカが参加しないなら、ロシア・中国も・・・という話にはなりますが、仮にそうであったとしても、武器取引に関する国際的基準が形成される意義は決して小さくはないと思われます。

地雷やクラスター爆弾に関す国際規制でも、主要国が参加しなくても国際基準が作られることで、不参加大国もそれまでのような勝手なことはできなくなり、事実上規制がそうした国にも及できたということもあります。

【ロシア企業の武器取引拡大】

最近の武器取引については、アメリカ企業の取引額が減少している一方で、ロシアや新興国企業が取引を増やしている様子が報告されています。

****露の兵器販売が増大 新興国企業の成長で 国際研究所調査****

スウェーデンのストックホルム国際平和研究所(SIPRI)は15日、欧米など世界の主要な兵器関連企業による2013年の武器取引の総額が3年連続で減少する一方、ロシアなど新興国の企業による取引額は増大し続けているとの調査結果を明らかにした。

SIPRIが選んだ世界トップ100社の武器取引総額は13年、前年比2%減の4020億ドル(約47兆7千億円)だった。

米国など北米企業の取引額が漸減する一方、ロシア企業の売り上げが対前年比で20%も増えたことが最大の要因という。

ロシアの戦術ミサイル会社(対前年比118%増)などのほか、通信や電子機器のメーカーも売り上げを大きく伸ばした。

ロシア以外には、ブラジルやインド、韓国などの新興企業が成長していることも浮き彫りになった。

SIPRI兵器・軍事支出プログラムのフロウラント部長は、「欧米以外の企業による兵器取引は05年から増え始め、13年に初めて全体の15・5%を占めるまでになった」と述べた。

中国企業については「信頼できる情報がない」として、調査対象から外したという。今後、中国企業に情報開示を求める声が強まることも予想される。【12月16日 産経】

*******************

売り上げが減少したとはいえ、世界の武器メーカーの売上高の上位10社のうち6社は、依然としてロッキードやボーイングなどアメリカ企業が占めています。

ロシア企業の伸びは内需に支えられており、「ロシア政府が2000年以降、軍による武器調達に必要な資金を継続的に支出しているためだ」(SIPRIのシーモン・ウェゼマン上席研究員)とされています。

“ロシアの軍事支出は2004年以降、倍以上にまで膨らんでいる。ロシアは2013年、米国と中国に次いで世界で3番目に防衛支出が多い国となった”【12月15日 AFP】】とも。

【日本 積極輸出へ方針転換】

日本企業では、三菱重工業(27位)、三菱電機(68位)、川崎重工業(75位)、NEC(93位)の4社がランク入りしています。

日本の武器輸出に関しては、周知のように安倍政権によって今年大きな方針転換がなされました。

****武器輸出:新たな「防衛装備移転三原則」決定****

◇一定条件満たせば輸出可能に、理念も「国連憲章の順守」に

政府は1日午前の閣議で、武器輸出を事実上禁じてきた「武器輸出三原則」に代わる新たな「防衛装備移転三原則」を決定した。

「全面禁輸」を掲げつつ、必要に応じて例外として輸出を認めてきた従来の方針を転換し、今後は一定の条件を満たせば輸出が可能になる。

三原則の基本理念もこれまでの「国際紛争の助長回避」から「国連憲章の順守」に変更した。(後略)【4月1日 毎日】

******************

なんとなく、これまで武器輸出を事実上禁じてきた「武器輸出三原則」が多少緩和され、国際共同開発などへの現実的対応が図られた・・・というようにも受け取っていたのですが、輸出できるものは積極的に輸出して成長戦略の柱にしよう・・・という、発想が大きく変わったとも言っていいようです。

****パリの兵器・防衛装備品展示会に初の日本ブース****

パリ郊外で16日開幕した世界最大規模の陸上兵器・防衛装備品の展示会「ユーロサトリ」に、初めて日本ブースが設けられた。

日本政府が4月に閣議決定した「防衛装備移転3原則」で、条件を満たせば武器輸出が認められたのを受けた動きだ。日本の防衛産業は予算減などで地盤沈下が続いており、海外展開で活路を開く狙いがある。

日本から参加したのは、三菱重工業や川崎重工業、NEC、日立製作所など大手、中小あわせて13社。パラシュートや架橋設備のほか、磁力を使って地中の様子を画面に表示できる地雷探知機、砲弾や地雷攻撃に耐えられる輸送用装甲車のモデルなど新技術が紹介された。仏紙ル・モンドが「日本の武器市場競争への回帰」と報じるなど、欧州での関心は高い。

これまで、日本の防衛産業は取引先が自衛隊に限られていた。しかし、新3原則では平和貢献や国際協力、日本の安全保障につながることなどを条件に輸出や国際共同開発が認められた。【6月17日 読売】

*****************

TV番組で観た官民一体となった兵器輸出への積極姿勢は、個人的には「世の中変わったね・・・」と、意外な感がありました。

【リビアからの武器流出・拡散 北朝鮮の武器輸出】

話をATTに戻すと、ATTにより“まっとうな”武器取引の透明性は高まることは期待できますが、武器供給については現実には様々なケースが存在します。

現在、多くの紛争地域で戦闘を誘発しているのは、リビア・カダフィ政権崩壊による武器流失であると言われいます。

****<リビア流出武器>アフリカ・中東に拡散…政情不安に危機感****

アフリカ各国の首脳が、北アフリカ・リビアから旧カダフィ政権の保有していた武器が大量に拡散し、各地の政情不安につながっているとして危機感を強めている。

武器は最近動きが目立つイスラム過激派や武装集団が使用。国連の専門家チームはアフリカ、中東の14カ国・地域への拡散の疑いを指摘する。

ロイター通信などによると、西アフリカ・セネガルの首都ダカールで16日、安全保障を協議する首脳会議が開かれた。リビア南部では国際テロ組織アルカイダ系過激派などが活動。政情が不安定になればさらなる武器の拡散につながる。

マリのケイタ大統領は「リビア南部の問題を解決しない限り、地域の平和はない」と指摘。チャドのデビ大統領は「危機解決はアフリカの手中にはなく、西側、とりわけ北大西洋条約機構(NATO)にある」と述べ、軍事介入によってカダフィ政権崩壊を助けた西側諸国の責任を問いかけた。

「アラブの春」が波及したリビアではカダフィ政権崩壊(2011年8月)後、武器がサハラ砂漠を越えて南のアフリカ各国に大量に流れた。

西アフリカのマリでは、リビアの武器を入手して強大化したアルカイダ系組織と遊牧民武装勢力が12年にマリ北部を制圧し、フランス軍などの介入(13年1月)で放逐されるまで、広域を支配する事態となった。

国連の専門家が今年2月にまとめた報告書では、北・西アフリカ各国の他、アフリカ中部のチャドや中央アフリカ共和国▽アフリカ東部のソマリア▽中東のシリアやパレスチナ自治区ガザ地区--などへの武器流入の疑いを指摘している。

中央アフリカは13年3月に反政府組織が政権を打倒して以降、イスラム教徒とキリスト教徒の宗教対立に発展して人道危機が深刻化している。

西アフリカ・ナイジェリアで支配地域を拡大しているイスラム過激派ボコ・ハラムは、北・西アフリカのアルカイダ分派を通じてリビアの武器を入手していると指摘されている。リビアからの武器はアフリカ各地の混乱を助長する一因となっている可能性がある。

リビアには、仏軍などによりマリから掃討されたイスラム過激派が潜伏するほか、イラク・シリアで勢力を拡大する過激派「イスラム国」も拠点作りを進める。複数の民兵組織同士の戦闘も激化して治安は悪化しており、新たな内戦突入への懸念が高まっている。【12月22日 毎日】

********************

また、国際規制に一切関与しようとしない北朝鮮の武器輸出も不安定要素となっています。

****金正恩政権の武器がイスラム国に渡っている「2015恐怖のシナリオ」****

北朝鮮製の戦車や武器がイスラム教スンニ派過激組織「イスラム国」(IS)に渡っていることが新たな脅威として注目されている。

シリアは北朝鮮と長年の軍事協力関係にあるためで、シリアを本拠地とするISが奪取したもようだ。ISメンバーが使う携帯式地対空ミサイルシステム(MANPADS)も北朝鮮製でヘリや旅客機テロも可能という。

一方、金正恩政権は年初にも潜水艦から発射される弾道ミサイル(SLBM)実験を計画中との有力情報があり、米韓両国が監視中だ。精度を上げている北朝鮮武器のテロ・ネットワークへの流出が懸念されている。(後略)【12月23日 産経】

*****************

現実にはなかなか規制が及ばない問題は多々ありますが、それでも、繰り返しになりますが、ATTによって武器取引の国際基準が初めてつくられた意義は小さくないと思います。

今後へ向けての第1歩です。