車載型冷蔵庫 Waeco MDC-90ですが、

冷えない! という時に大切なのは、どこが悪いのか?を診断する方法。

今日はこれについて書いてみます。

これが出来ないと、バカみたいな部品を購入することになったり、へたすると冷蔵庫一式交換なんて~笑えない事態になる。

さて肝心の故障診断の第一はやはりフロントパネルにあるLEDの点滅があるかどうか? で

点滅回数に応じ、基本的には以下の対処が必要になるわけだ。

フラッシュの数が1だと、単純にバッテリーの電圧低下が一番多い。

バッテリーの電圧が正常なら、冷蔵庫までの配線を調べて接触不良がないかを調べる。

フラッシュ数が2だと、フアンの内部ショートや固着なんかが有るけれど、これ付けて国内販売している情報は無いので、まず点灯することはない。

フラッシュ数が3だと、コンプレッサー内部の故障で、これはどうにもならない、ほぼ99%コンプレッサー一式交換が必要。

ただし後述するテストで確認後

フラッシュ数が4だと外気温が高かったりしてコンプレッサーに負荷がかかりすぎて最低回転数が1850回転以下になると表示する。

この場合冷蔵庫を一度停めて、気温が下がるのを待つか、冷蔵庫が落ち着いたのを見計らって

再度運転させてみるかになる。

フラッシュ数が5だと、外気温が55度以上もしくはコントロールユニットの異常加熱、もしくは過負荷状態でコンプレッサーが加熱した場合となる。

これも冷蔵庫の電源を切ってコンプレッサー他加熱部が冷えるのを待つことになる。

外気温が55度以上有れば、それより気温が下がるまで待つ必要がある。

以上LED点滅に応じた対処法であるけれど、ここで勘違いしてはいけないのが、

本当にこうした故障が起きているのか?と言うこと。

僕の車の冷蔵庫が今回壊れてた際に表示されていたのはLEDの点滅が5回という表示で、これだと外気温が普通でコンプレーサーやコントロールユニットが加熱もしていないので、すぐにコントロールユニットの故障だと推測出来たわけだけど、点滅が2回とか1回だとかだと、どうしてもそちらを信用してしまいがちになる。

そこでコントロールユニットのトラブルなのか、それともコンプレッサー他配線含むトラブルなのかを切り分けなければならない。

そこで必要なのがコントロールユニット単体をテストする方法だけれど、これは至極簡単で

のように、コントロールユニットそのものを取り外してしらべるか、冷蔵庫に取り付けられた状態で調べるかになる。

もしテスターと電源があれば取り外してコントロールユニットの+と-(注意 上から3番目の+は違います)に電圧12Vを加え、端子CとTをクリップか何かでショートさせてあげれば簡単にできる。

電源を入れ、CとTをショートさせて数秒後に、コンプレッサーに接続するコネクタへ電圧が出て、

コネクタの三つの穴間の電圧がそれぞれ10V位出ていればコントールユニットそのものの故障である可能性は低い。

注意:実は庫内灯の回路があり、上記の配線と実際は少し異なりますが、外す必要有るのはCPTだけですから、故障診断方法は全く同じです。

この庫内灯の回路は後にアップします。

もし、テスターが無い場合には、LEDの点滅とコンプレッサーの動きで判断することになる。

これも簡単ですから紹介します。

まずコントロールユニットをとりあえずコンプレッサーから外し、コンプレッサーに接続されているプラグを抜きます。

そして端子C P Tに接続されている配線だけ外して他の配線は元の通りにもどします。

気をつけたいのは外したコネクタがどこに刺さっていたのか分らなくならないように、あらかじめコネクタに油性マジックなどで記号を付けておく方が良い。

そして先ほどと同じようにCとTの間をショートさせますが、もしこの時点でLEDが点滅したら、コントロールユニットに問題があります。

基本的にコンプレッサーからの情報を受け取ってコントロールユニットはLEDを点滅させるように出来ていて、コンプレッサーが接続されていないのにLEDがつけばコントロールユニット故障と即分る。

注意 LEDの点滅回数が1回の場合は、電源電圧が低いことが原因なので、バッテリーを新しい物に替えてみるか、充電してから再度テストすること。

これで、LEDが点滅しなければ、次にCとTをショートさせているクリップを外し、コンプレッサーとコントロールユニットを接続して再度同じテストをする。

CとTを再びショートさせて、LEDが点滅するようだと、コンプレッサの故障となる。

これは専門業者による交換作業が必要です。

もし、テスターなどを持っていたら、コンプレッサーから出ている三つのピン間の抵抗を測り、

抵抗がやたらと高かったり低かった場合は内部に問題があると考えてほぼ間違いない、

だいたい2Ωくらいで有れば正常。

以上が故障部位の切り分けと診断方法だけれど、このテストで両方とも問題が無くて冷蔵庫が働かない、冷えない、等の症状が有る場合。

別のところに問題があることになる。

具体的には上記のテストでコンプレッサーが動作する場合はC T Pに接続されているサーモコントロールユニットの故障か、⑧の抵抗配線が駄目と考える。

次の写真だけど

茶色い配線の末端に黒いカバーみたいな物があり、その先端が切れているのが分る、実はこれ

コンプレッサーの回転速度を設定するための抵抗が付いていた。

ところがこの抵抗、その配線が余りにも細すぎて、車の振動で切れ、このカバーで覆われた中で断線していた。

正直、14万も払って買う製品の品質としては最低である。

これが振動などで切れ、カバーで覆われていることから外観からは異常かは確認できないし、まったく冷蔵庫が動かないことから、下手なメンテナンスやっているところや悪質なところだと、コンプレッサー故障ですなんてやられて新品かわされることになったり、コントロールユニットが駄目ですなんて、4万も払わされる。

上記のようにCとTをショートさせて冷蔵庫が動く(この冷蔵庫は非常に静かなので、コンプレッサを手で触るなどして動いていることを確認する)様なら、今書いたようにサーモコントロールユニットの故障か、もしくは今書いた抵抗が駄目になっているということ。

ちなみに、ここにあった抵抗の価は日本仕様だと1523Ω、約1.5KΩで、この設定でコンプレッサーは3500回転となり、素早く冷やすことが可能になる。

もし、この抵抗を替えると、例をあげるなら、抵抗を取り払って直接接続して0Ωにすると、コンプレッサーは2000回転で動き、当然のことながらそれに伴って消費電力は3500回転時の60%程度まで落としてして運転させる事ができる。

当然、消費電流は12V動作で日本仕様定格の4~6アンペアに対して2~3アンペア程度と低くなり、その分サブバッテリーに優しくなるわけだ。

ただし冷えが遅くなる。

冷蔵庫というのは非常に電力を消費する物だから、出来れば電流を押さえたいわけで、その為、スイッチなどを付けて季節により抵抗値を切り替えるようにすれば、無駄なく効率的に運用できる。

話を戻すけれど、抵抗に問題がなければ、そして上記のテストでコンプレッサーが動くようなら、後はサーモユニット(電源スイッチ兼ねた)そのものが駄目という事になる。

これは交換する以外にはないけれど、もし自分なら電子制御にして、最低庫内温度10度ではなく、もっと低温から冷えるようにする。

以上が故障切り分けと診断方法、修理方法だけれど、次回は電子制御化について説明をしたい。

当然簡単にできなければならないが、一応電子工作が必要になるので、自信がない人はやめた方がよい。

さて、本日はWaeco 冷蔵庫のDanfoss説明書(取り扱い及び配線図面)とその翻訳文です。

翻訳は日本人に分りやすいように僕の主観で編集しています。

まずは原文のもの

そして翻訳文

このコントロールユニットは二つの電圧に対応しており、直流12Vと24Vの両方で使用できます。

動作可能な最大入力電圧ですが、12V使用では17Vまで、24V使用では31.5Vまでとなります。

動作可能な周囲温度は55℃までとなっており、ユニット内部に熱保護回路を持っていますので、温度が高くなり過ぎた場合には、コンプレッサーを自動的に停止させます。

取り付け方法 (図1)

まずコントールユニットのプラグ端子をコンプレッサー本体に接続します。

そしてネジをつかってコンプレッサーにユニットを取り付けてください。

電源接続 (図1)

コントールユニットは常にバッテリー②と接続状態にしておいてください。

プラスとマイナスの配線がきちんとなされていなければ、ユニットは動作しません。

又、誤って逆配線をしても、コントロールユニットは保護されるようになっています。

配線に際し、ヒューズ③を必ず設置し、それは可能な限りバッテリー近くの+側配線に取り付けてください。

ヒューズ容量ですが12Vで冷蔵庫を運転する場合は15A 24V場合は7.5Aを使用することを推奨しております。

もしメインスイッチ④等を設置する場合には、20A以上の電流に耐える物を選んでください。

配線に必要なコードサイズですが、図2を参考として十分な容量を持つ物で行ってください。

さらに出来る限り接続箇所を減らし、接続による電圧低下がバッテリー保護機能との間で障害とならないように配慮してください。

バッテリー保護について(図1)

コントールユニットは、バッテリ-から供給されている電圧を常に監視し、設定された電圧内でコンプレッサーを働かせるようになっています。

12Vと24V電源における動作可能な電圧の、標準的セッテイングは図3を見てください。

もしそれ以外の設定をする場合は(図4)を参照ください。

この監視電圧は抵抗⑨の価を変えることで、容易に設定を変えることが出来るようになっています。

もし、バッテリーを接続しないソーラーパネルだけによる運転を行う場合には、220kΩ抵抗がお勧めです。

冷蔵庫はAEO(エネルギー最適運転)速度モードで、BDコンプレッサーは31.5Vから9.6Vの供給電圧内にて適切な運転が行われます。

サーモスタット(図1)

サーモスタット⑦をコントロール端末CとTの間に接続することで、任意の設定温度にてコンプレッサーの温度制御が行われます。

その場合、コンプレッサーは2000rpmの固定回転にて動作します。

ただし、抵抗⑧を接続し、その価を変化させることで、こうした固定回転数による運転とは異なる回転数(2,000~3,500rpm)でコンプレッサー速度を変えることができます。

抵抗はコントールユニット内の制御回路に流れる電流を制御することで行われますが、

コンプレッサー速度を変更するために必要な抵抗値は図5を見てください。

冷却ファン(追加図面1)

もし冷却のためのファンを設置する場合、配線は端子F(マイナス)と+(プラス)へ接続してください。

端末+とFの間の出力電圧は常に12Vですが、冷却ファンは12Vと24Vの両方に対応可能な物を選定してください。

端子からの出力電流は0.5A(連続)で、回り始めに流れる起動電流に対しては、初めの2秒だけに対応するような考慮をしています。

LEDランプ(追加図面1)

10mA定格の発光ダイオード(LED)⑥を接続してください。

もし、冷蔵庫を使用中に何らかのトラブルが発生した場合、コントロールユニットにそれが記録され、LEDの点滅回数によってどこに問題が起きたかを教えてくれます。

また、点滅回数によりどういったトラブルが起きたかも教えてくれます。

点灯は1/4秒ですが、記録されたトラブルに応じた回数の点滅をし、4秒間の消灯をおいて、再び同じ点滅を繰り返します。

5 温度遮断

(冷蔵庫の負荷が余りにも大きい場合、外気温が規定以上に高い場合、もしくはユニットが異常に加熱した場合)は5回点滅します。

4コンプレッサーの速度異常

(冷蔵庫の負荷が余りにも大きく、コンプレッサー内部のモータが最低回転数を維持できない場合)

3コンプレッサー起動異常

(コンプレッサー内部の圧力が高まりすぎてコンプレッサーモーターが動けないばあい 例5bar以上)

2ファン過電流

(ファンを動かしている電流が1Aを超えたとき)

1バッテリー電圧異常

(バッテリーからの供給電圧に異常がある)

昨日届いたEMS小包。

もちろん中身は新品のコントロールユニット。

輸入に関しては代行をお願いしました。

理由は至極簡単、英語出来るから100%きちんとした品物が届くなんていう、訳の分らないプライドやうぬぼれは自分にはないからです。

此方がきちんとしていても相手がそうとは限らない、仕事の関係で始終間違った品物が送られてきているのを見ている自分には専門のところに頼むのが一番安心。

手数料は取られますが、損するよりはましと言うことです。

早速ばらしてみますが、やはりというか、FETやトランジスタなどの型番が分らないようにしてあり、

とくに青く塗られたのを見ていると、そこまでやるかな~という気持ちにさせられます。

壊れた物と比較すると、此方の方が全体的にきちんと処理されており、安心感を持たされます。

ただし、肝心のチップはやはり中国製ですが・・・・

早速、簡易動作試験回路を組んでテスト。

このテスト回路は一番シンプルな物で、電圧12Vもしくは24Vを入れてあげ、コントロールユニットにある端子のCとTを短絡させてあげるだけです。

確認は三相出力プラグからテスターを使って電圧が出て来るのを確認するだけ。

3相ですから三つ有るプラグのそれぞれの電圧を測りますが、同じ電圧が出ればOK。

電圧の出方ですが、電源をいれてあげるか、C と Tを短絡している配線を再度接続し直しますが。

3相交流出力が出るまでに外気温チェックでもするのか数秒の間があります。

電圧出始めに32V、そのあと数秒かけて10V位まで徐々に落ちていきます。

コンプレッサーを起動させる瞬間に高い電圧を加えてあげ、回転が上がると電圧を落として運転するというように出来ています。

ちなみにコンプレッサーの回転数ですが、3相交流出力の周波数を変えてコントロールします。

このあと夜にもかかわらずゴソゴソ冷蔵庫に取り付けて運転させてみました、当たり前の事ですが問題なく冷蔵庫はきちんと働いてくれました。

当たり前だよね(笑)

今回は壊れたコントロールユニット を分解して大まかな内部構成等を紹介します。

まず取り外したユニットですが、ヒートシンク横のネジをゆるめるとアルミ製のカバーが外れます。

次に四隅にあるネジを緩めると

このように中身が簡単に現われます。

ちなみに裏面はこんな感じ

このコントロールユニットの電子基板配線図が無いかと盛んに捜してみましたが、残念なことにどこにも見つかりませんでした。

当然積層基盤などでもないために回路解析しようかと基盤の部品を読み取ろうかと試みましたが、防湿のためか基盤にべったりと半透明オレンジ塗料が塗りつけられていてそれが出来ません。

回路解析すら許されないわけですが、Danfossのホームページには修理はするな、交換しろと書いてあり。

まあ、消耗品というやつです。

この先の基盤説明は経験的な物からの紹介となってしまいますので、ご了承ください。

まず、ドライバ-の先にあるのは逆に電圧を加えた場合にユニットを保護するためのダイオードです。

次が、外気温を検出している部品がこれ、単なるサーミスタですが基板用に四角くて小さな部品形状になっています。

一度テストのために外した事があるので、斜めについてしまっています(笑)。

このコントロールユニットは外気温が55度を超えるとコンプレーサーを停止させて保護するうようになっていますが、外気温はここで捕らえてコントロールしているのですね。

故障の症状はLEDの5フラッシュで、外気温異常もそれにありますので、まずはこれを疑って取り外し、疑似抵抗などを入れてみましたが駄目。

後にこのあと紹介するチップが駄目なことが判明し、結局コントールユニットの新品をアメリカから直接取り寄せることにしました。

ちなみに向こうの価格では160ドル前後、送料や輸入業者への手数料等で総額2万円くらいになりましたが日本で約4万払って買うより遥かに安く済みます。

次にドライバーで指し示しているのが、基本となるスイッチング電源もしくはレギュレーター回路。

12Vと24Vのどちらからでも対応していますが、これがあってこそ可能で、この次のインバータ回路と横並びでコンプレッサーを動かしていますが、出力電圧などを測りたい気持ちはあるものの、ユニットそのものが壊れているので測定できません、当然の事ながら図面もないのでどうなっているかも分りません。

スイッチング電源部(もしくレギュレーター回路)で安定化されたパワーを受けるのがこの部分、6個のパワートランジスタもしくはFETで構成されたインバータで、3相交流を造り出し、3本の配線を通してコンプレッサーにパワーを与えます。

そして最後がこれ、このコントロールユニットの頭脳?とまでは行きませんが、ここにあるチップがユニット全ての制御をしています。

メーカーはDialog 型番は D0798BA LFとあり。

データシートをネットで探しましたが、はっきり分った事は得体の知れない中国製であるということ・・・・汗 たら~

このユニットが冷蔵庫故障の半分をしめるらしく、消耗品であるとか、よく壊れるとは海外サイトに有るわけですが、粗悪品質の代表選手と言って良い中国製をよりによって一番重要な部分に据えているとは・・・・

正直壊れるのが当たり前じゃん! と言いたくなります。

新品の冷蔵庫を14万というバカ高い金額を払って買い、粗悪品の当然出てくる故障でハイ4万お支払い下さいじゃ~正直頭に来る!

基盤が積層でないことや、使用されている部品が殆ど中国製であること、基盤の処理や半田の仕方などを踏まえると、この基盤の単価そのものは500円程度にしかならないと思います。

これが4万円ですから・・・・

さて、最後はアルミのカバーを簡単にかぶせて、端子とそれがどこに接続されるかを分りやすくしています。

ちなみにでかい-と+は電源、Fはフアン接続、DはLED、CPTはサーモセンサーなどを接続します。

次回はこのDanfossの配線方法などを書いた英語説明文を訳文とともに紹介します。

ぶっ壊れたWaecoの車載冷蔵庫。

その修理と電子制御化を紹介していきますが、今日はその1で取り外した冷蔵庫の各部外観を紹介します。

まずこの冷蔵庫の外観はこれ、

車から降ろしての撮影ですが、重さはさほどではないものの、狭い車内側からしか出せないためにそれが大変。

そして次が背面です

放熱用のコンデンサやらコンプレッサーコントロールユニットなどが見えます。

次が操作パネルですが、キッチンのパネルに組み込んでいます。

背面がこれ

自己診断機能で異常があると点滅するLEDや冷蔵庫の温度をコントロールするサーモユニットなどで構成されています。

冷蔵庫コンプレッサーすぐ横にトランジスタがもうけられており、何をしているのかというなら、上のサーモスイッチと連動して単に庫内灯を点灯させるだけの物。

そしてコンプレッサー及び、それと一緒になったコントロールユニット。

コントロールユニットはこれです。

放熱器のある裏側からドライバーでネジをゆるめると外れます。

こんな風に

コントールユニットは写真にあるようにたった3本の配線をまとめたコネクターでコンプレッサーに接続されています。

コネクタを外すと3本のピンが見えますが、ここにコントロールユニットでDC(直流)からインバートして作り出された低圧3相交流が流れてコンプレッサーを回しています。

これがコンプレッサー

次が取り外したコントールユニットです。

コントロールユニットはDanfoss 101N0220という型番で本来は汎用品であり、Waecoの冷蔵庫MDC-90はこれを使用しています。

制御系の故障以外の故障修理に関してですが、コンプレーサー自体の診断方法というのは具体的にはありません。

メーカのホームパージ関連にも、コンプレッサーの故障診断方法としてはこの3本ピン相互間の

抵抗を測ることくらいしか無く、一応このコンプレッサーでは2.3Ωとなっており。

ちなみに自分の冷蔵庫は2~2.1Ωの間で特に問題は有りませんでした。

これが極端に高い抵抗値の場合は内部の断線、低い場合はショート等が考えられ、こうした故障の場合はコンプレッサーをユニットごとそっくり交換する以外にはありません。

次に多いのがガス抜けで、これはコンプレッサーがきちんと動いているのに全く冷えない場合等で、ずっと運転していて冷凍室に霜も付かないような場合はまずガス抜けです。

これは専門業者によってサイドガスを充填してもらわねばならず、特殊なゲージや器具などが必要で素人の手に負える物ではありません。

今回の僕の冷蔵庫故障はコンプレッサーそのものが動かず、LEDに故障表示が点滅(5フラッシュ)するもので、普通に冷えていたものがいきなり動かなくなった事から温度制御回路全体の故障かコントールユニット単体の故障と考えています。

今回はここまで、次回はコントロールユニットDanfoss 101N0220の分解と簡単な説明そして、どんな故障が考えられ、どう修理すれば良いかを書きたいと思います。

その度に配線やり直したり、たまたま関連して見つかったコンバーターチャージャーの異常等、対策を打ってきましたが、ついに不動。

初めからやたら冷えるし変だな~とは思ってましたが・・・・

ほぼ間違い無いのはコントロールユニットの本格的な故障ということで、

症状はLEDによる診断機能が働いて、スイッチ入れただけで5フラッシュが点滅して一切動作しないというもの。

前回不動の時も全く同じでした。

故障そのものはすでに先月発生していたのですが、それ以降いろいろ調べてみるとこの冷蔵庫がなかなか面白いもので有ることが分かりました。

そんでもって、一応技術屋の端くれとして、基本的なトラブルシューティングの方法等から始まって、運転電流の超簡単な落としかた(約半分程度まで落ちます)、最終的には簡単な電子制御回路によって冷蔵庫内を現在のリミットである10度より遥か下の0度、できればマイナス10度くらいまで冷やせるようにするための改造模様をシリーズ組んで紹介してみたいと思います。

仕事じゃ~有るまいし、いちいち面倒なことはやりたくないので極簡単に、そして万年金欠の僕ですから、お金がかかっては何の意味がないので貧乏改造という感じです。

注意 当然かつ常識的な事ですが、たんなる紹介記事ですので、まねする事をお勧めするものではありません。

あと、当然の事ですが、なにがしかの損害が発生しても一切責任は負いません。

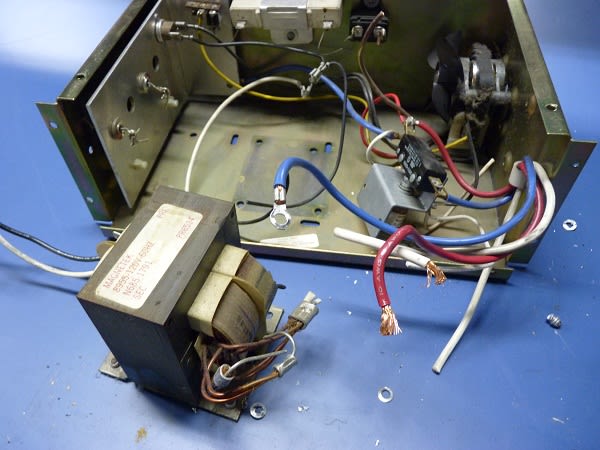

そこで昨日の休日をフルに使い、朝から作業で改良?を加えます。

写真は表のカバーが取りはずされている状態。

これの下段に入っている物を引き出して手を加えます。

まずは取り外しですが、当然に外部電源はOFF、接続されているバッテリーの端子から配線を外します。

そして、

ブレーカーパネルを開けて下段にいくAC電源配線をはずします。

次にヒューズボード右の太くて赤い線及び緑の線をターミナルはずします。

そうしてヒューズパネルにあるネジ二本を外すと、

ボードを外せるので、ボード裏面の青と赤、白の太い線を外せば

簡単に取り出せます。

外した物がこれ。

次に、上のカバーネジを4本外すと、天井カバーが簡単に取れます。

内部の不要な配線を切り、ドリルでリベットを飛ばしてトランスやら何やら不要品を取りはずしてしまいます。

と、ここで問題発生、ダイオードの極性が考えていたのとは逆だっのですね、このままでは面倒なので本体に付いていたダイオードは使用せず、その辺に転がっていたジャンクから容量の大きな物を適当に外して代用。

写真左側にあるアルミ製の大きな物が放熱板を兼ねた電極板なのですが、個々にドリルで新たに穴を4個開け、ダイオードを取り付けると後は配線。

元々あった0.3オーム50Wの抵抗、熱センサーと冷却ファンはそのまま再使用、そしてリレーの位置は一番右側の壁面に移動し、半田で全て配線しました。

あらかた配線が終わると新しいユニットを入れます、その固定方法は?といえば、底面にシリコンシーラントをべたりと塗りつけて置いただけ。

シリコンシーラントは接する面が大きいほど接着力(固定力)があり、もちろん乾けば手で引っ張っても外れません。

耐震と放熱を受け持たせるためにも便利なのですね。

写真ではタイラップで線をまとめていませんので、配線が乱雑に見えますが、もちろんこれは綺麗にします。

全ておわると一度仮で電源を接続して配線ミスが無いか、電圧、リレーの動きなどを調べます。

問題なければ取り外しの時とは逆の手順で車に組み付けていきますが、そのまえにリレー端子等、他の配線に接触しそうな部分はシリコンシーラントでカバーをして保護をします。

全ての配線を元通りにすれば完成です。

さて、実際の運用テストとなりますが、バッテリーを接続して設計通りの出力が出ているか?等をテスターで測りますが当然に問題なし。

次に外部電源を接続してリレーがきちんと動作するか、動作しているときにバッテリーに充電が行われているか? 負荷へのパワーがきちんと供給されているか?を見ますがこれも全く問題なし。

夏の高温度下のテストも当然行いますが、それは車窓を閉め切り、室温を50度以上に保った状態にて、動かせる内部機器を出来る限り動かしたりして加熱の状態と電圧変化を見ますがこれも当然問題なし、最後にそのままの環境で充電を行い、ほぼ4時間にわたるバッテリー充電テストを行いましたが、結果は良好。

バッテリ充電端子電圧は13.4→13.6Vに変化(正常)、 負荷への供給電圧は13.8→13.8Vと(不変&正常)となっていました。

簡単なテストですが、懸念していた放熱問題もありませんでしたので、十分に実用に耐えるだろうと思います。

最後に運転時の写真

緑色のLEDが点灯して正常に動作が行われています。

しかし、今日も暑かった・・・・・(^^;)

彼が格安で手に入れたフォルクスワーゲンT4ベースのウィネベーゴ製キャンピングカーは思っていた以上に綺麗。

なんでも、買った(中古)価格と同じくらい手を入れて整備したとかで、以前もそのタイプをベースにしたキャンピングカーを乗っていた彼の思い入れというのが伺える。

彼自作のなかなか良くできた防音箱は優れもので、思わず自分も欲しくなってしまった・・・・というか造らなければならないのだけれど。

そんなこんなで趣味があう事から色々話をしていると、あっという間に時間が過ぎる。

そして話は冷蔵庫の方へ。

彼の車に積載されている冷蔵庫はNORCOLD(アメリカ)製の3163というコンパクトな物、DC AC ガスの3WAY方式で、さすが砂漠のあるアメリカ製というべきかヨーロッパ製の同型冷蔵庫とは冷え方が全く違う、パワフルなのが特徴。

僕も以前NORCOLD製冷蔵庫を車載した車に乗っていたので、性能の差はよく知っています。

ところがこれ、買ったときから調子が悪いらしい。

AC DCでは冷えるのに、ガスで冷えないということ、以前に相談されたときにガスを燃焼させるバーナー部のつまりやオリフィスのつまりを疑って清掃などを勧めたのですが、それでも症状は改善しない。

一応サーもカップルも最近変えたらしいのですが、肝心な季節に使えないのでほとほと困っている様子。

そこで僕の出番な訳ですが、 症状はこう、 まずスイッチをガスモードに切り替えますが、すぐにパチパチパチパチと点火のためのイグニッション音が冷蔵庫背面から聞こえてくる、しかしこれは正常。

そして初期点火のためのガスを流すボタンを押し込むと、パネルのある点火インディケータランプが点灯(ガスに点火して正常に燃えている証拠)。

ここまでは正常、ところがボタンから指を離すと点火インディケータ点灯が消えてしまう、当然炎も消えて失火というものだ。

エレクトロラックスと違うのは電子制御部分があることで、すかさずテスター片手に電圧その他測ると正常、もちろんヒューズも切れていない。

配線の接続にも問題は無し・・・・

となると、症状から問題はセーフティバルブとそれに接続されているサーモカップルあたりが怪しいということになるが、サーモカップルは新品なので、一番疑ったのはセーフティバルブ内にある、JUNKERという電子部品、その動作はこうです。

点火の初めは炎がないのでサーモカップルは起電していない、故にバルブは閉じられたまま。

そこで赤いボタンを指で押し(断面図だと赤色のなが細い部品)ガスを強制的に流してあげる、バーナーに正常点火するとサーモカップルが起電して、JUNKER内のコイルに電流を流す、それによりバルブが引き上げられてガスが流れ始める。

一度ガスが点火してしまうと、炎が継続する間はJUNKERが通電しっぱなしになるので、それにより又ガスが流れ続ける。

ただ、何かの理由で炎が失火するとサーモカップルは起電しないのでう、JUNKER内のコイルへの通電が無くなって、スプリングの力でバルブが戻ってガス流れを遮断し、安全を図るという構造。

こうして爆発事故やCO中毒などを防ぐ構造になっているのです。

点火後の失火で一番疑うべきはこのJUNKERなのですが、たまたまこれのスペアを持っていた僕、早速レンチ片手にばらして交換してみるも、症状変わらず。

変だなー?と色々考えるもよくわからない、後は・・・・INTERRUPTERしかない。

エレクトロラックスにはない、一応電子制御しているNORCOLDならではの部品ですが、じつのところこれが何をしているのかよく分からない。

テスターで電圧を測ると6mVくらい????。 そこで、友人に話し、このINTERRUPTERを取り除いて、サーモカップルをセーティバルブに直接接続してみることにした。

すると、あっさり動作、まったく問題ない。

不調の原因はなんてことない、このINTERRUPTERという小さな部品が問題の元でした。

大喜びの友人ですが、早速この部品を注文するということで、あしかけ2年に及ぶ(彼の話)冷蔵庫不良はあっさりと解決しました。

ついでに日本で頼むと約6000円する、部品、アメリカでは800円、送料込みで1500円もあれば十分です。

後で調べて解ったのですが、この部品はガスのON OFFを司る制御部品で、NORCOLDはこの部品の不良が結構多いようで、向こうのHPなんぞをみるとこのあたりのトラブルがかなりを占めています。

この部品の役割ですが冷蔵庫の冷却モードをDCやAC、もしくはOFFにしたときにガスのバルブを閉じること。

エレクトロラックスは、この熱源切り替えとガスの元栓がメカニカル的に連動しており、ガスからACもしくはDCに切り替えると自動的にガスを遮断する構造になっているのですが、NORCOLDの場合はこれらの熱源をスイッチの切り替えで行っており、半分電子化しており、ガスの遮断も電子制御に頼っています。

INTERRUPTERが働くのは熱源をガスより他の物に切り替えたときですが、スイッチの切り替えでRELIGHTERの電源が落ちるので、サーモカップル→INTERRUPTERの端子→RELIGHTER→INTERRUPTER→セーフティバルブ内のJUNKERという電気的流れがRELIGHTER内で電子的に遮断されます。

JUNKERに流れる電流が断ち切られて、スプリングでバルブ戻るのでガスの流れを遮断する。

簡単に説明すると、NORCOLDの場合、セーフティバルブそのものをガスコントロールバルブとして効率よく運用しているわけです。

そんなわけで、問題の場所が解った友人の車ですが、自分の車のコンバーターチャージャーも修理しなくちゃな~ (^^)

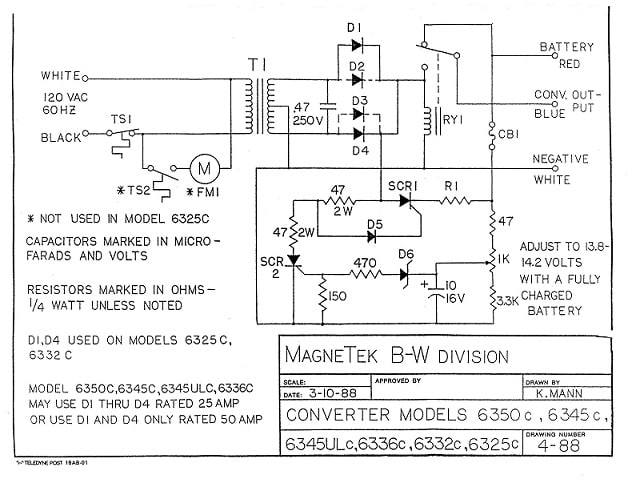

製造している会社こそ変わりましたが、設計自体はMagnetek時代からのものをそのまま引き継いでおり、今でも全く変わりがない。

恐ろしいことですが、実際にそうなのですね~ (^^;)。

初めは「これを修理して使おうか?と」考えたりもしたのですが、日本に代理店は有りませんし、正直部品は入手しづらいし(部品代+バカ高い国際便送料)、何より修理をしたとて、これから出力されるDC電源の品質は変わらないわけで、実は結構ひどいのですね~、これが。

バッテリーに接続されるチャージャー部はまだしも、コンバーター部は6V~8Vのでかいリプルを普通に含むという粗悪?品質、電池のように平らで安定した供給されるわけではないのです。

簡単に説明すると、出力電圧波形は細長いかまぼこがずらりと並んだ直流が出ているようなもので、チャージャー部の方はそれでも少し増しで、サイリスタ素子でカマボコの上をぶった切って電圧制御し、13.6V~14.2Vくらいになるようコントールされている。

一応ギザギザの間を埋める平滑用コンデンサが付いているけれど、サイリスタで構成されている電圧制御回路との兼ね合いで小さな物しか付けられておらず、無いよりましといった程度。

ただ、全く良い事無しみたいに書いているこのコンバーターチャージャー、でも遙か昔から今の最新RVにも積載されており、その理由は余りにも単純である為に故障しにくいこと。

修理が簡単にできること(ただしアメリカ国内でなら)、余りも多くのRVに使われているので中古は沢山あるし、歴史そのものが=信頼性となってるので他の物が入ってくる余地がないことがあげられる。

こんなコンバーターチャージャーだけど、接続される機器が昔みたいに電球やベンチレーションファンモーター、水ポンプモーターだけなら問題ないけれど、家の車みたいにWaecoの冷蔵庫やワベストのFF暖房機等を装備している方のように、精密な電子制御をしている機器には大敵でしかない。

これらの電子制御部分がある程度以上のクオリティを持つ電源を要求しているのは電子工学の知識が少しでも有る者なら言わずともわかるものだ。

とはいえ、僕自身がこれを新しい物に替えようとしたか?というなら、答えはNO。

品質が悪くとも動いている物を無理に違う物へ替えられるほど家はお金もないし、コンバーターを動かしている時間そのものは年に数えるほどしかない。

とりあえず動いて充電してくれれば良いという感覚で、あえて何かしようなどとは思わなかった。

ところが~ (ーー;)b

これが今回故障?して17Vなんていう電圧を出されたんじゃ、、それに接続している機器がいかれたり、寿命より遥かに早くお釈迦になってしまうわけで、当然に放っておけるはずもなく、嫌々対策を迫られることになった。

といっても、これに変わるコンバーターチャージャーは普通に販売されていないどころか、あっても高価で、「そんじゃ代替え品は?」というと数も少なく、専門の物しか無いうえにキャンピングカー部品の店に行けば

「ハイ!10万円お支払いください!」とにこにこ顔の店員にあっさり言われるのが落ち。

とにかく人にお金を払いたくないチョー!どケチ(節約家ともいう)な僕としては、「何か代替えになるものは無いかな~?」と考えるが、一番先に思い浮かぶのはパソコンの電源だったりして、ただ、出力が3Vだ、5Vだ、とよけいな物がついて、12Vは当然あるけれども、その出力電流が大きくても20A程度だったりする事と、何より、この電圧ではバッテリーの充電が出来ないじゃん。

しばらく思案した後、「何か良い物はない?」とご存じヤフオクをのぞいたりなんかしていたら、予想に反して使えそうな物が出ている。

100V入力で DC12Vの33A出力、そしてその電圧を調整できるものがたったの3500円程度。

「早速落札でしょ!」 (^^)と、届いた物をみていみると、やはりというか中国製、 たら~と流れる汗、

ただ、こうした物は何かの機械に組み込むために設計が日本で行われていたりして、品物名とメーカー名のラベルを貼り替えて別製品として売り出したりしている事もある。

そこでドライバーでカバーを外し(本当は禁止です)て、目視で品質をしらべてみると、整然とした部品配置に効率の良い放熱方法、なにより基盤の半田方法と仕上げ処理がそれなりで、ほぼ大丈夫だろうとこの時点で確信。

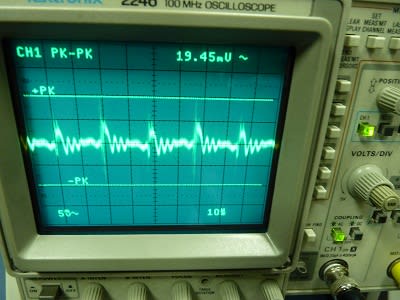

ただ、実際にどの程度の電源品質かを調べてみる必要があるが・・・・、

数日たって品質を調べることにしたけれど、一番簡単なのはオシロスコープでして、次の写真はこの電源から出力されているDCに載るノイズ(スイッチングノイズ)を見た物ですが、これはスイッチング方式をとる電源であれば必ず出るものなので本来気にする必要も無いけれど、信頼性を見るのにはこれを見るのが一番、波形と大きさが鍵。

これが無負荷でひどけりゃ粗悪品となるけれど・・・、でもって測定器を見ると電圧はp-p(ピークからピーク)で約20mv、波形はひどいスパイクもなくて結構綺麗で、このときの出力電圧は13.7Vに合わせているので、比率としてだいたい7万分の1と無いに等しい。

そのまま出力電圧を(端子台左側のLED横に付いているオレンジ色の抵抗をまわして)調整すると、だいたい10.5V~14.5Vまで可変出来て非常に範囲が広い、ここで全負荷をかけて電圧の落ち方をみるのが本当は良いのだけれど、33A流せる負荷が手元になかったので、これは辞めた。

スペックでは0.5%となっているので、急激な負荷変動などで0.7Vくらいは落ちたりすることも有るという事だけれど、この程度の数値だと特に問題となるほどの物では無い。

一応そのまま、6時間ほど様子を見ていたけれど、電圧はピタリと落ち着いたまま。

これは結構行けるし良い電源だと思う。 ただ、割と忘れがちなのが逆入力への対応。

これが無いとAC電源をオフにしたり、エンジンにあるオルタネータが故障した場合等に逆電流が流れて燃えたりするわけで、それに耐えられるようでないと実用とならない。

そこで出力側に他の安定化電源を接続し、電源を切った状態及び13.7Vを出している状態で20Vまで並列電圧をかけてみると問題なし(普通そう設計されているが・・・)。

万一を考えると非常に重要ではずせない試験なので、一応実施という感じ。

さて、この安物が十分に使えそうなことが解ってきたけれど、出来れば全負荷で、しかも室温40度オーバーの条件でテストしたかったものの、このあたりは実際に取り付けて様子をみることにした。

別のHPにあるスペック表からは問題ないことになっているが・・・

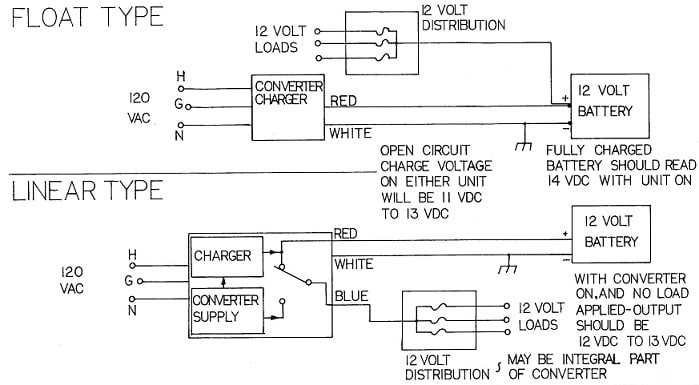

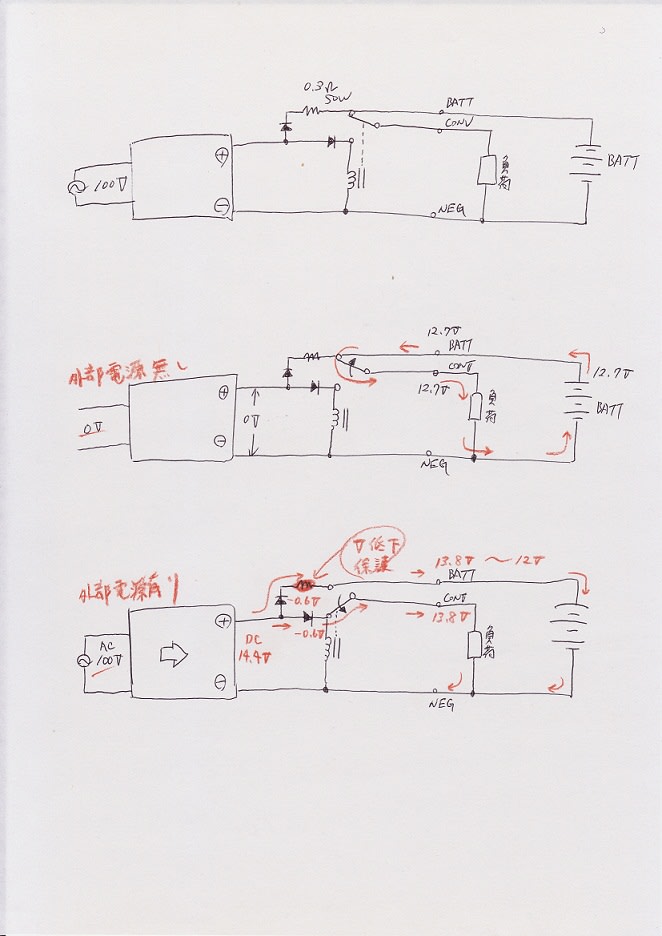

さて、この新電源(前のコンバーターとの区別がつかないのでこう書きます)だけれど、どう取り付けるかを考えねばならず、自分はきわめて簡単なフロート(FLOAT)方式を取ることにした。

図面を見てもらえれば分るけれど、これは壊れたコンバーターチャージャーのようなリニアー(LINEAR)式と異なり、バッテリーに充電しつつそれをそのまま負荷へ電力供給する物で、電源の安定性が高かれば可能な極めて単純で簡単、かつ信頼性が高いもの。

実際は次の図の表になる

設定電圧は13.7V、これは鉛、もしくはカルシウムバッテリーの充電電圧で、電圧が安定していることから定電圧充電で、負荷側にはシリコンドロッパを入れて電圧を下げて供給するか?何て初めは考えたけれど、車のオルタネータ出力自体13.5V以上だし、もともと負荷は15Vくらいまで耐えるので、意味ないし・・・

あっ! ちなみに自分はディープサイクルバッテリーを使いませんので、(この構成だとそれに対応していません)あくまでも普通の鉛もしくはカルシウムバッテリー用です。

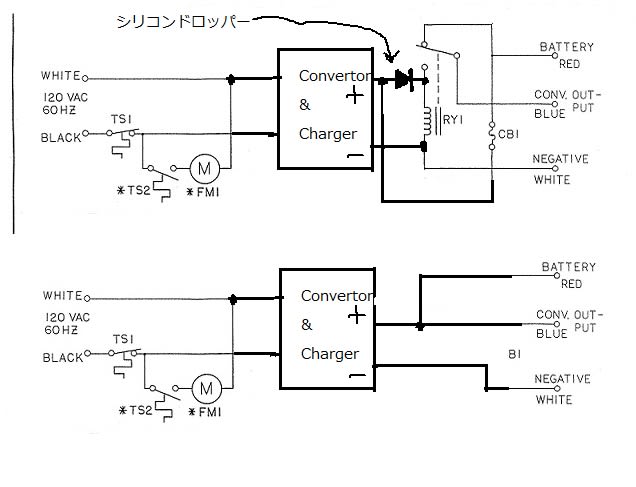

少し見ていると、新電源の出力は33Aで、このまま接続しても問題はないのだけれど、サブバッテリーが3コも積まれている家の車では、バッテリーが空の状態で充電開始時の初期電流になんとなく不安を覚えてきた、加熱するのがいやなので対策を取りたくなってきた。

それが次の図

一番上が基本ブロック図、その下が外部電源を入れていない状態の電流の流れ、見ての通りバッテリーの電圧がそのまま負荷へいくようにしてある。

エンジンのオルターネータ出力はバッテリーに直接接続されており、回路的に逆入力が新電源にかかることは一切無い。

安全性の高い回路へと変更したために新電源の電圧は14.4Vへ変更、普通の整流ダイオードをドロッパーとして電流の方向を定め、遮断と制御を行い、同じ物を負荷側に置くことで電圧を0.6V低下させ、負荷に無理な電圧がかからないようにしている。

バッテリー運用時にはリレーでダイオードをバイパスさせるので、電圧低下と無駄が一切生じない。

抵抗は0.3オームの50Wの元々付いていた物を使うけれど、バッテリーの充電電流が増えるとここで分圧電圧が上がってバッテリーの端子電圧を下げ、突入状態で充電されることを防く役割を持つ。

充電がほぼ終わる頃には充電電流は殆ど流れないので電圧低下もごくわずかで、14.4-0.6(シリコンドロッパ低下分)-0.2(保護抵抗低下分)=13.6Vと理想的な電圧となる。

これだけの構成で安定化電源の特性をめいっぱい引き出し、故障知らずの充電制御方式にしています。

一番下の図は外部電源を接続して、バッテリーを充電しながら負荷にも電圧を供給している状態。

この図と、その前の図と大きく異なるのが、シリコンドロッパが追加され、バッテリー充電回路に電流制御と保護の為の抵抗を入れて、リレーにより方向制御をされているということ。

いきなり出てきたこれらの部品だけれど、新たに買うは事などあり得ないし、それではどこからもってきた?というなら、元々あったMagneknoコンバーターチャージャーに入っていた部品を再利用しただけのこと。

元の回路はこれ

ダイオードはD1~D4を利用、リレーRY1もそのまま利用、保護用抵抗はR1の0.3オーム50Wの物をそのまま使い回しただけ。

しかしこのMagneknoコンバーターチャージャーの回路、オモチャみたいに簡単だ・・・・

さて、一応こんな感じにしようとおもうけれど、案がまとまるまで5分も使っていないので、もう少し考えた方が良いかな~ (^^) なんて思うも、結局いつも出たところ勝負みたいな事をしているので、あまり考えても仕方ない。

さて、これをいつ実行すかるかだけれど、毎日クソ熱いし週末はウインドやりたいし、気がついたら冬だったりして。

まあ、結果は後日報告しますが、見てくれる人はいないでしょう(笑)。

すっかり直っていたと信じていたWaecoの冷蔵庫、ところが思わぬ事が解かりました。

というのは、どうしても高い外気温がアラームの原因であったと思えない僕、実はしつこいのも技術者に取っては必要不可欠な要素(反対に対人に関しては無頓着というか)なのですが、

これは探査衛星ハヤブサが信じられないくらい幾重にも故障対応策が組まれていたことを考えて貰えば容易に解ってもらえるかと思います(でも、彼らほど自分は頭良くない)。

話を戻しますが、気温が原因なら、この先何度も同じ事が容易に起きるわけでして、ましてや夏にこそ力を発揮して貰わねばならない冷蔵庫に不安要素を常に抱えながら使っていくというストレスはかなりのものでして、

自分としてはそれに耐えられそうにありません。

だいいち昨年とその前の年には平気で真夏に使ってましたから。

そこで~、(^^) 再び激早朝に起きて就業前にもう一度原因を探ります。

さて、外気温は朝で低く、早速冷蔵庫のスイッチをONにすると、ブーンという例のごとく非常に静かな運転音を立てて始動します。

「やはり外気温か?」 (ーー;)

そう思いつつ、前回始動しなかった時の条件、始動した条件を結構真剣に思い出しますが、とんと理由は見あたらない。

「このまましばらく運転して様子を見よう」と考え、ただ、当然バッテリーを消費しますから、バッテリーを少しでも長く使っていきたいけケチな?僕としては車の外部電源を接続して

内部のコンバーターチャージャーから電源を貰うことにします。

10分くらいして冷蔵庫を確認するとやはり問題なく冷えており。「むむむむむ・・・」と考えてしまい、「正常なのに おかし~な~」とへんな気持ち (^^;)微汗

とりあえず一度冷蔵庫のスイッチを切り、ネットで似たような事例が無いか調べ始めますが、この冷蔵庫に関しての情報は殆ど無く、やはり故障の少ない物なのだろうか?と思ったりもする。

だんだん面倒になり、「動いているし、まあいいか」と、とりあえずそのままにしておきました。

再び気温の上がった昼休み、再度外気温との相関関係を調べようと再度スイッチON、すると「あんれま?」やはり冷蔵庫はアラーム出して始動しない。

この時点でふと電源電圧を疑い、早速テスターを当てると、「ゲッ!17Vも電圧がある・・・・・なんじゃーこりゃ?」 (ーー”)

こんな電圧普通は出るはずもありませんから、考えられるのはコンバーターチャージャーの故障。

こんな電圧かけていたらバッテリーも内部12V機器もみんなお釈迦になるわけで、あわてて外部電源を切って再度電圧を測定。

すると、というか当然ですが、電圧は12.8Vと正常電圧を表示。

「うん? もしかしてこれが原因」とすぐに冷蔵庫のスイッチを入れると正常に運転し始めた、「でたよ~、 これが本当の原因か!」ともちろん再度外部電源を接続、

すぐに測るも電圧は15Vもあり、この状態でスイッチをいれる問題なく運転を始める、ここで再び「れれ?」となるが、まてまて、と冷蔵庫をオフ。

再び冷蔵庫後ろの点検ハッチを開けてテスターで電圧を測ると15.5Vになっており、そのまましばらく見ているとだんだん?電圧が上がってくる。

バッテリーが満充電状態であることも有るだろうけど、そのまま15分間見ていたら、電圧は17Vまで上昇。

「どっひえ~!」 (^^;)

そして冷蔵庫のスイッチをオンにすると、みごとアラームが点灯&起動しない。

結論、Waecoの冷蔵庫は非常にクールで、コントローラは入力電圧まで監視していることを発見!?

ただしマニュアルをみるもオーバーボルテージに関してシャットアウトする事まで書かれていない。

表示されるのは一サイクル5フラッシュのアラームだけということ。

れれ?そういえばこの冷蔵庫12V 24V のどちらにも対応していなかったっけ?

電圧の切り替えはコントロールモジュールのところの配線でやったっけ?

とりあえずマニュアル見るもそうしたことは書いていないし、その確認の為にわざわざ本体引き出して見るほど無駄な仕事は無いのでやらないけれど、

取り付けたときの記憶を呼び戻してみるけれど、思い出せない。

どうだったっけ? (^^;)

さて、冷蔵庫の問題はこれで解決、、ただこのままコンバーターチャージャーをそのままにしておくとまずいので、今度はそれの修理が必要なのだけれど、Magnetek の6300シリーズであるこいつは極めて単純な構造で、修理するというか、もともと結構いいかげんな設計なので、まずは17V何ていう電圧が出るのがおかしいし、根本から改善しなきゃならないわけです。

ただ、バッテリーチャージの回路は14Vちょい過ぎと高めですが一応は充電制御が効いており、そこで冷蔵庫の電源ライン(コンバーターから)をなぜか?バッテリーラインに接続されているルーフベンチレーターラインと入れ替えてテストしたところ、外部電源が接続されていても冷蔵庫は動きました(電圧が17V→14Vだから当たり前ですが)。

さて、このコンバーター、新品で買うと7万オーバー、修理しようにも、症状からトランス異常(そんなこと考えられないのだけれど)としか思えず。

これに関しては修理か何か代替品で対応しなければならないようです。

ったく(ーー”)

早速冷蔵庫を外そうとするも、一応現象を再確認するのが技術屋の常識。

そんでもって、冷蔵庫のスイッチを回すと、ぶ~ん・・・・・・「ハレ?」と

しばし沈黙 (ーー)???

「動いてるじゃん!」 (^^)

アラームの点灯もなく、ごく普通~に冷蔵庫は動いている。

確認のためにドアを開け、中に頭をつっこんで音を聞くと、フロンが流れている音がしっかり聞こえる、

「嘘でしょ~?」と狐につままれた見たいに自分へ問いかけるも、間違いなく動作している。

ただ、途中でダウンすることも考えられるため、ドアを閉め、冷えを最大にして10分ほどまつことにした。

その間原因を考えるも、結果は出ている、コンプレーサー異常でも、コントロールモジュールの故障でもない。

単に冷蔵庫が動作できる限界温度を超えていただけのこと、ただし、一番はじめに動作しなかったのは先週のキャンプの朝だけれど、それは電源のコネクタに問題があったことは間違いない。

アラームが出たのは、それを直した後だからだ。

しかし、幾ら温度が高いと入っても、外気温38度くらいで・・・・と思うが、

コネクタ修理時の状況を思い出すと、冷蔵庫の積載されて入る側に太陽光は直撃、車の室内は人間乗れる温度じゃ~無かったし、外気温が38度もしくはそれ以上有った可能性を考えると、おそらく冷蔵庫のコンプレッサーやコンデンサあたりの温度は45度もしくはそれ以上であったかもしれない。

さて、「そろそろいいかな?」と冷蔵庫の扉をあけ、金属製の冷凍庫壁をさわるとコンプレッサー式独特の瞬間バカ冷え。

「おいおい、全然問題ないじゃん!」、と半分嬉しく、でも決意を固めていただけにやたらと拍子抜け。

まあ、出費も無かったことだし、電源の問題も解決されたみたいなので、よしとしましょう。

(^^)b グ~!

いくら何でも壊れるには早すぎるし、だいたいそこまで使用していない。

こうしたときにまず疑うべきは電源で、早速トラブルシューティングを開始します。

っていっても、昼休みの短い時間にやれにゃ~ならない。

フロントに取り付けられているコントロールパネルを外すと、接続に問題が無いか確かめ、そのままスイッチを回します。

全くの無反応・・・・・・・ (^^;)やっぱり。

そこでテスターを持って車の点検口から冷蔵庫にいっている配線の電圧を測ると、12.87V と全く問題ない。

こうした症状ではコントロールモジュールの故障を疑うのですが、自分の経験から、コネクタになにがしかの問題が有るのではないかと推測。

この冷蔵庫は以前の3WAY式から交換した際に、そのまま以前の冷蔵庫用にあったDC12Vの配線を使用しています。

接続は簡単なクランプで行っているのですが、実はこのクランプ。

配線は非常に楽でいいのですが、結構トラブルが多くて、接触不良の原因となることがよくあります。

*クランプ

カーオディオの配線なんかに使われるE字型のブレードがついた赤や青の配線用部品で、配線の並べてペンチ等ではさむとあっという間に接続が完了する便利なもの。

ただし、使用部位によっては配線が腐食したり、切れたりするので、使い方は結構難しい。

この冷蔵庫に流れるくらいの電流だと問題はない物を使っていますが、現実というのは奇っ怪な事がよくある・・・・(経験)

そこで、クランプを外して点検すると、? やはり異常は無い、ただ、何故か第六感が交換しろ~と叫ぶ。

この時点で全身汗だく、外気温37度オーバー

今回の接続は圧着端子のしっかりしたものを使用、接続は後で容易に外しやすいようにナットとビスで留めますが、正直荒っぽいやり方です

写真だとマイナス側の端子がむき出しですが、これは接地側ですから問題はありません。

さて、バッテリーを接続し、室内にあるコントロールパネルのスイッチを入れると、

ぶ~ん と来るはず、 あれ?????、コンプレッサーが回り始める始動音「ぶ~ん」が無い・・・・(ーー;)

これってもしかして、もっと重傷?

ただ、作業前には点灯していなかったアラームランプがきちんと点灯している。

回数を数えると5フラッシュ一サイクルで、早速マニュアルを調べると、恐ろしい事が書いてある。

過負荷によるオーバーヒート、外気温異常、コンプレッサーロック、ってこれ下手すりゃおしゃかじゃないの・・・ (--”)

過負荷によるオーバーヒートの可能性は? いいや、まずない。

というのは、配線が終わるまで一度も冷蔵庫を動かしていないからだ。

外気温異常? おそらくは現在38度くらいの外気、そんなんでアラーム出すのだろうか?

コンプレッサーロック? この冷蔵庫はガス抜けによる修理品を格安で手に入れた物だけれど、修理は日本の専門業者が完璧に行ったと聞いているし、第一ガス抜けてくると徐々に冷えなくなるのが当たり前で、また圧低下によりコンプレッサーが回りっぱなしになるのが当たり前だか、そうした兆候はなかった。

「おかし~な~」なんて思いつつ数回スイッチを入切したり、バッテリーを外してみたりするも、同じアラームが出て動かない。

こうなるとコントロールモジュールのトラブルということになる。

ただ、余りの暑さに今日はもう断念、休み時間もないし。

帰宅後カーク産業さんにコントロールモジュールを問い合わせると、翌日返答があり、在庫は有るけれど価格は約3万5千円とのこと。

ゲ! (ーー;)

がっくりと力が抜け、どうしょうか?と考える。

こうなりゃ~冷蔵庫を一度車から取り外してコンプレッサーロックかを調べにゃ~ならんな。

(ーー;)ふ~

キャンピングカーの冷蔵庫が馬鹿みたいに冷えます。

この冷蔵庫は今の車を買った時点でDOMETIC(キャンピングカーの標準的3

WAY式)が壊れていて?

たまたまリビルト品があり急遽交換したものです。

この冷蔵庫は冷蔵室が10度以下にはならないという情報がネットに有ったのですが、

なぜかうちのはそんなことは無くて、冷却ダイヤルを最大にすると冷蔵室(冷凍室

ではありません)が平気で-1度なんて事があります。

真夏の馬鹿糞暑いときには確かに10度くらいにしかなりませんが(多分気温その

ものが能力オーバー)、それ以外の季節は平気でこんな温度になります。

はじめはサーモスタットでも壊れているのか?なんて思ったりしたのですが、

ダイヤルを調整すると5度なら5度、0度なら0度に保たれますし、きちんとコン

プレッサーがON、OFFもしています。

冷えてくれるのはいいのですが、内部に温度計を入れておいて、時々温度をみてダ

イヤルを調整しなければならないのが面倒くさい。

かといって横着するとペットボトルのお茶が凍ったりする。

電子制御のようでそうでもないみたいだし、単に外気温を参考値として入力され、

温度調整ダイヤルはそれから何度低く冷やす?みたいなものなのか?

個人的にはどうもそう思えてならないのですが、

値段的にはコジマ電器あたりが売っているでかい家庭用冷蔵庫とほとんど差が無い

ので内部の容積から考えるとやたら高価ではあれども、肝心の制御そのものはとて

もチープなようで・・・

ただ、この冷蔵庫はコンプレッサー式の為にスイッチONで即冷え始め、

1時間もすると冷えるという最大の利点から、以前の3WAY式には戻る気になり

ません。

昨日、今日とくそ暑い昼休み、せせこと車の修理をしました。

修理といっても、天窓からの雨漏りを防ぐ為に雨じまい処理をやりなおしただけです。

とはいうものの、中古で買ったこの車、前の持ち主が素人?だった(普通そうですが)ために、

雨漏りしていると思われる部分にやたらとべたべたコーキング材を盛っただけという御粗末なもの。

おかげで外観はみっともないし・・・・ (――;)

そこで、ドライバーとスクレーパー、アルコールやら何やらで格闘すること約3時間、

昼休みと仕事後にわけて全身汗だくで古いコーキングを全てはがしました。

これが一番嫌なのですね。

この車種の場合、天窓のゴム部品断面が図のとおりで、ただ上からシール材を塗っても無駄な努力となります。

継ぎ目部分の上下3cmくらい合わせ目にドライバーを入れてめくりあげ、コーキング材を注入し、更に継ぎ目部分だけを幅2cmくらいで同じくコーキングでカバーすればたいていとまります。

翌日高圧で水をぶっ掛けて漏れを見ましたが。右左はこれで問題なし。

ところが真ん中の一枚だけ、にじむようにして漏れることからもう一度ゴム周りをみると、

密着が今ひとつのようで、そのため、隙間からにじむように入り込む事が判明。

そこで、ゴムの外周と車体との間に一回り薄いコーキングをして終わらせました。

再度高圧の水をぶっ掛け、まったく水漏れの無い事を確認したうえで修理完了となりました。

しかし、まるでつい最近梅雨明けしたような暑さです (――;)