前回は、 出来る限り簡単な方法にて ウインドエアコンを EU9iで動かす改造でした。

ちなみにこの改造後に、このエアコンの簡単な基盤解析なんかもしています。

記事は4つに別けて、 同月9日、13日、14日、17日に紹介していますので、興味ある方は読んでください。

今回はすこしテクニックが必要で、細かい半田能力が要求されるのと、ヒューズを付けたりが伴います。

ただ、この方法だとインバータの負荷が非常に軽いくて、 結果的にバッテリーにも負荷をかけないのが、良いところ。

どう改造するか?と言うなら、 前回は室内ファンの駆動電力をインバータ回路からまかなっていたのですが、今回はそれすらも切り離してしまう方法。

これは純粋に制御回路だけをインバータ入力でまかなう事になるので、おそらく消費電力は数ワット、いやそれ以下でしょうね。

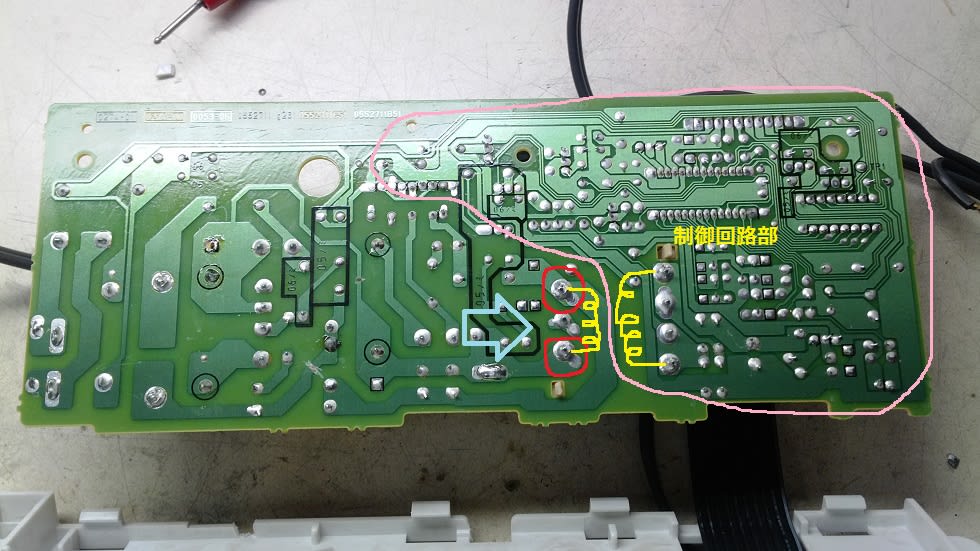

どういった感じにするかというと、下の写真のように、 完全に制御部をコンプレッサーやファンの回路と切り離し、直接インバータを接続する感じです。

こんな感じ。

加工は上の写真だけの部分となり、4工程だけ。

まず 青線部分にカットを入れ、 赤線の様にインバータの配線をして、ヒューズをつける、 そしてバイパスの配線を一本設ける。 これだけ 前回より簡単かな?

前回より簡単かな?

丁度トランスの一次側のに空きピン

が有ったので、これ使ってヒューズを入れますが、 その右斜め上に白い矢印で指し示している線があります。

これが前回紹介した、監視回路へのラインでして、その後の回路を通って8ビットマイコンのINT(割込)入力へ行くことでACパワーが来ているかどうか?等を監視しています。

なので、下の写真の水色矢印には、どうしても交流入力する必要が有るんです。

しかし・・・・、この基盤は制御部とそのほかの部分の切り離しがトランスで行えて、とてもシンプルです

ちなみに、緑線は青線でカットしたことにより届かなくなった分のACパワーを、バイパスして入れてあげる線です。

ちなみに、前回の記事で紹介した改造は、まったくしていない状態の基盤という設定にて、下の記事を書いていきます。

本当は続きなのでカットしてしまった配線の戻しとかの作業が必要なのですが、それを記事に入れると、面倒くさくなる上に読んだ方が皆混乱しますから。

まあ、最初からどちらかを選べば良いだけのことですが、 僕はいつも人柱実験者なので、両方やっています。

まずカットですが、 こんな感じ。

もちろんテスターにて完全に切れているかを確かめます。

全部切断されていれば、次は配線となりますが、問題はヒューズ。

僕は0.1Aのヒューズ管を割って中の線だけを半田しました。細いですよね~! 0.1Aですから10Wを越えるとヒューズが飛びますが、

制御回路を解析したところでは 十分すぎるくらいの容量。 これなくてもいいんですが、何かあると燃えますよ!

そして最後のバイパス線を半田配線。

これで全作業は完了です。 か~んたん!

インバータへ行く配線をコンセントに差し込み、簡易動作チェック。 「ぴっ!」という音がしてグリーンのLEDが付けばOKです。

*前回の紹介でパターンカットした奴を補修したのが 基盤の左の側に見える二つの配線です。

基盤の改造が終われば、後は前回の記事と同じで、基盤をエアコン本体に取り付け、 配線を戻し(温度センサーの配線を忘れやすいので注意)ます。

ストーブの熱をセンサー(ピンク矢印)に当てて(近すぎるとエアコンが溶ける)ます )、擬似的に高温度状態をつくり動作テスト。

)、擬似的に高温度状態をつくり動作テスト。

当たり前ですが、問題なく動作します。

この方法だと前回とは異なって、EU9iに室内機ファンの分の負荷がかかりますが、発電機の方も エアコンの方もまったく問題なく動きます。

ちなみに、制御回路に接続されているインバータには殆ど負荷が掛かりません。

参考までにですが、改造と実験を行ったのは2月の初め頃で、気温は低く、 なので室内で実験しています。 ん?発電機は外ですよ!もちろん (笑)

(笑)

エコスロットル状態で全く問題は無く、コンプレッサーがオンになってもエコスロットルで十分に対応して、ガンガン冷えてくる。

ただし、真夏の高温時には冷媒の圧も上がり、その分が発電機の負荷として増えることはまちがいは有りませんが、 見ている感じでは発電機に余裕がかなりあって、

ほぼ問題なく動作するでしょう。

基本的にEU9iでウインドエアコンが動かせない理由は、 コンプレッサーON時の急激な負荷上昇が原因。

少し待てばコンプレッサーが定常回転して発電機の回転も戻り、負荷電流も軽くなる。

ネットを検索してみたら、エコスロットルを切れば(そのための改造含め)、ウインドエアコンはギリギリ駆動可能の情報もあり、どんな方法でもそれなりに工夫がされていて素晴らしいです。

偶然にも回路が簡素だったという点も否めませんが 僕は今回の改造をしました。

次回はこのウインドエアコンの 基盤回路を解析したのを、簡単に紹介して見たいと思います。 気が向けば・・・・

気が向けば・・・・

追記:万が一、配線が分からなった時に備えて、改造前の配線状態写真をアップ

追記:うっかり記載を忘れていましたけど、 制御回路用のインバーター出力のコンセントプラグ と、エアコンへの元々あったコンセントプラグの計二つは、

順番的にエアコン本体のコンセントプラグへ電気を供給してのちに、 インバータのスイッチを入れて制御回路へパワーを供給するのが原則です。

なぜなら、 マイクロコントローラチップは コンプレッサーへきちんと電気が供給をされているかを監視していて。 *回路解析にかいてあります

それを検出できないとエアコンそのものが起動しないように回路とプログラムがなっています。

ですので、発電機を回して電気をエアコンに供給したら、 インバータの電源を入れる。 そういった順番です

我が家の機種はCW-167Rでしたが、回路図はほぼ同じ、プリント基板の状況も酷似していましたので、人柱覚悟で改造してみました。

電気系はからきし弱いので悪戦苦闘しましたが、無事改造でき、EU-9iのエコスロットルでの運転に成功しましたU+203C

いまのところ、制御回路は商用電源をつないでいますが、明日、我が家のキャンピングトレーラーにインバーター付けて試してみるつもりです。

こちらのブログがなければきっとチャレンジすらしていなかったと思います。ありがとうございました。

なにがしかのお役に立てたみたいで嬉しいです。

拝読ありがとうございました!

トランスを基盤から外すのは、サクション機能持つ半田ゴテが必要で、 それが無い場合、 カットの方が簡単です。

取り外す方法も確かに有りえますし、いろいろなやり方がありますので、ぜひチャレンジしてみて下さい。

(^^)翔

でも、無事に動いて良かったです。

思い腰をあげてやったところ、やれば2時間。さきほどあっという間に作業完了しました。

当方ボンゴベースのキャブコンですが、キャンカー室内だけで作業完了でき、簡単な作業でした。それもこれも分かりやすい解説があったからです。大変ありがとうございました!!