柏市の樹木は「カシワ(柏)」だが、花は初めて撮った。

雌雄同株。葉の展開と同時に開花する。果実は堅果。長さ1.5~2cmの卵球形で、下部は線形の鱗片が密生する殻斗に包まれる。その年の秋に熟す。

参考サイト植物雑学辞典 カシワ

ブナ科 コナラ属

2014年5月11日午前11時30分ころ

カシワの雄花ははっきりと分かるが、雌花は分かり難かった。

多分これだろうと思われるものを撮った。

後日ドングリで確認したい。

↓ 新枝の葉腋からのびた雄花ははっきりわかるが・・・

↓ カシワの雌花序。

雌花序は新枝の葉腋から出て、雌花が5~6個つく。花柱は3個。

↓ 別の場所のカシワ、葉の出方が面白いので撮った。

↓ 2014/4/29 PM12:58撮影の新葉と雄花

葉の展開と同時に雄花が開花する。

雄花序は長さ10~15cm、新枝の下部から垂れ下がる。雄花の花被は直径約2mm。

2014/4/25撮影の

カシワ(柏)の新葉と雄花のツボミ

柏の葉公園で初めてキンランに出会った。

キンランは菌根への依存性が高く、菌根との共生関係が乱されるとやがて枯死する。そのため人工栽培が非常に難しいと言われる。広辞苑によると、「菌根とは菌類との複合体となった根。菌糸が高等植物の根に共生して形成される。養分の相互補給が行われている。」

ラン科 キンラン属 地生ランの1種

2014年5月11日午前11時50分ころ

↓ キンランの花は、花弁5枚で3裂する唇弁には赤褐色の隆起がある。

↓ 1本だけ色の薄いキンランがあった。

2013/5/8撮影のキンラン(金蘭)

柏の葉公園のマロニエ(セイヨウトチノキ)とベニバナトチノキが開花。

トチノキ科 トチノキ属

2014年5月11日午前11時15分ころ

↓ 巨木になった数本のマロニエの木の下から見上げる。殆ど花は見えない。

↓ 花房は少ないが木の上の方で開花

↓ マロニエの木立の端にやや樹高の低いベニバナトチノキが1本。

廣池学園で出会ったマロニエ(2011/5/18)は見事だった。

柏の葉公園には2本のヒトツバタゴの木がある。

満開を過ぎていたが、ナンジャモンジャの雰囲気は充分味わえた。

ヒトツバタゴは、同じモクセイ科のトネリコ(別名をタゴ)に似ており、

トネリコが複葉であるのに対し、小葉を持たない単葉であることから命名。

雌雄異株で、雌株のみの木はなくて、雄花をつける株と、

両生花をつける株がある。

モクセイ科 ヒトツバタゴ属

2014年5月11日午後12時30分ころ

↓ 通路をはさんで反対側にあるヒトツバタゴの木も花満開。

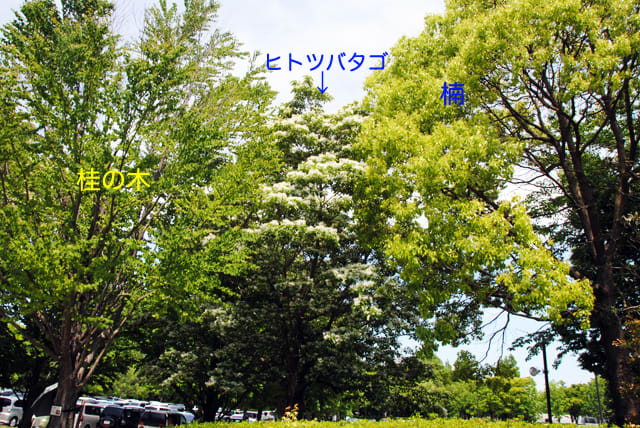

↓ 巨木になった3種の木。

大堀川防災調整池木道横で、初めてオオジシバリ(大地縛り)を撮った。

ジシバリに良く似ていて大きいのでオオジシバリ。

ジシバリは一面に生い茂っている状態が地面を縛っているように見えることから命名。

オオジシバリの葉は長いヘラ形でジシバリは丸いスプーン形。

参考サイト 松江の花図鑑 オオジシバリ

キク科 ニガナ属 多年草

別名「蔓苦菜」

なお、ジシバリの別名は「岩苦菜」

↓ オオジジバリ(大地縛り)の花、舌状花のみ。

サークルの帰りに、今年も白花タンポポに出会った。

この白花タンポポは、一昨年咲いているのに気づいた。

太いサクラの木の根元で、増えもせず減りもせず咲いている。

キク科タンポポ属

2014年5月13日午前10時7分ころ

柏市内

白花タンポポの花

舌状花だけが集まった円盤状の頭状花序(頭花)

頭花の外側の花から開花。

もともと5枚だった花弁が合体した合弁花(花弁の先が5つに分かれている)。

雌しべは1本で先が二つに分かれる。

↓ 開花始めたばかりの花。萼、花弁、雌しべが見える。

↓ 満開になった花

↓ 花後

東大キャンパスで見かけた白花タンポポ(2014/4/13)

筑波実験植物園で見かけた白花タンポポ(2014/4/8)

国道近くのレストランの駐車場植え込みのシロヤマブキ(白山吹)が青い実をつけた。秋には光沢のある真っ黒な痩果になるはず。

シロヤマブキの実 (2012/12/19)

バラ科 シロヤマブキ属

2014年5月7日午前12時

手入れをしなかったわが家の庭は、気がついたら、

こぼれ種から咲いた小さなビオラと

タチイヌノフグリが競争して伸び放題。

また、宿根草の周りは、黄色い花満開のカタバミだらけ。

重い腰をあげて、花壇にマリーゴールドを植え、

ついでにカタバミ退治をした。

↓ 花壇の中はこぼれ種からの小さなビオラとタチイヌノフグリ。

ツマグロヒョウモンの幼虫の食堂。

↓ 五月上旬に咲いていた手のかからない宿根草(木)

↓ フォトチャンネルで編集した宿根草

ニシキギの鮮やかな紅葉や果実は撮ったが、花は初めてのような気がする。

水辺公園の入口にニシキギがあることも今回初めて気づいた。

小さな花が満開だったので、実りのころが楽しみ。

ニシキギの花は、葉腋から葉より短い柄の集散花序を出し、淡緑色の花を数個開く。

雌しべは1本、子房は花盤に埋もれる。花弁、雄しべは4本。

ニシキギ科ニシキギ属

別名「ヤハズニシキギ」

2014年5月7日午後4時50分ころ

流山水辺公園

ボケボケだが・・・

流山水辺公園側の空き地にモモイロヒルザキツキミソウ(桃色昼咲月見草)の花群生。

ヒルザキツキミソウは花色が白だが花弁が桃色なので桃色昼咲き月見草。

マツヨイグサの仲間では珍しく昼間に開花する。

ヒルザキツキミソウの果実は水にぬれた時に裂開し、乾くと閉じる。

種子は雨滴で散布される。これは、ユウゲショウも同じ。

(農村教育協会「形とくらしの雑草図鑑」より)

アカバナ科マツヨイグサ属

2014年5月7日午後5時15分ころ

流山水辺公園

↓ モモイロヒルザキツキミソウは雌しべ1本雄しべ8本。

雌しべの柱頭は十字状に裂ける。

昨年の桃色昼咲き月見草の花(2013/5/13撮影)

大堀川防災調整池裏面のあちらこちらにコヒルガオ(小昼顔)が開花。

コヒルガオは白くて強い地下茎を伸ばして増えるので、

今は、草むらの中でまだら状だが相当な群生になるかもしれない。

ヒルガオ科 ヒルガオ属

2014年5月5日午前7時15分ころ

大堀川防災調整池

↓ コヒルガオは、

花柄の上部に縮れたひれ(翼)があり、

葉は細い三角状で基部の両側がほこ形に張り出す。

大堀川の周辺には、ナガミヒナゲシ(長実雛芥子)が実り始めた。

ナガミヒナゲシは一つの辛子坊主から1000~2000個の種子をばらまく。

爆発的に増えるわけだ。

ケシ科 ケシ属

2014年5月5日午前8時15分ころ

↓ ナガミヒナゲシのツボミ

↓ ばらまかれた種が止まったところで群生。