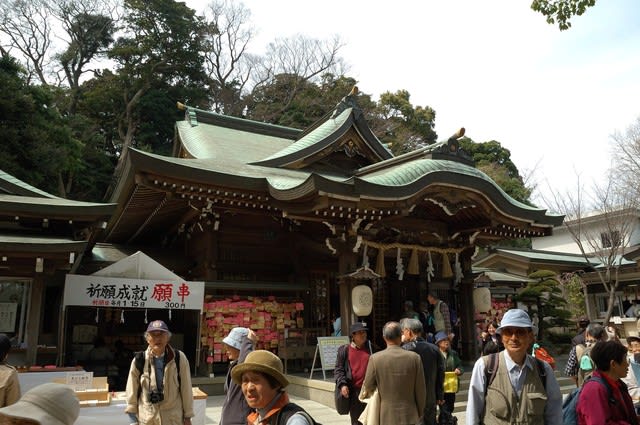

(神奈川県藤沢市江ノ島 旧県社 2006年3月17日)

日本三大弁財天の一社である江島神社は、欽明天皇十三年(552)海底から砂が吹き出し島が誕生して江島明神(奥津宮の多紀理比賣命(たぎりひめのみこと)、中津宮の市寸島比賣命(いちきしまひめのみこと)、辺津宮の田寸津比賣命(たぎつひめのみこと)の三姉妹の祭神をを江島大神と称する。)を祀ったことに始まるという。白鳳元年(672)役小角により霊場として開かれ、弘仁五年(814)空海が岩屋に籠り、鎮護国家を祈願した。これ以降江ノ島は神仏習合の金亀山与願寺となり、寿永元年(1182)源頼朝の祈願により僧文覚(遠藤盛遠)が弁財天を祀り、明治維新の神仏判然令まで千年余り寺として江島大神を弁財天として祀っていた。