近鉄奈良駅から急行バスで25分ほどかかる当尾(とうの)の里にある浄瑠璃寺は、静かに優しいたたずまいだった。ここは京都府の最も南部に位置しているのだが、奈良の文化圏に入ったような感覚だ。お天気が良いうちにと二日続きで遊んでしまった。

バスを降りれば近い。骨董屋さんかと見まがう店の先からは、右に馬酔木の花、左には白やピンクの木蓮が咲きほころぶ細い参道が続き、その先には山門が目に入っている。

まず太陽が昇る東にある三重塔で薬師如来に手を合わせ、その場で振り返って池越しに本堂内の阿弥陀仏を拝すのが本来の礼拝の仕方だと記されていた。その通りにした。阿弥陀仏を西に向かって拝めるように、お堂は東に向けてある。したがって、ここでもお彼岸の中日には陽はこのお堂の裏手へと沈んでいく。宇治の平等院鳳凰堂も池を挟んで同じ仕組みで、庶民は遠くから金色に輝く阿弥陀様を拝していたに違いない。

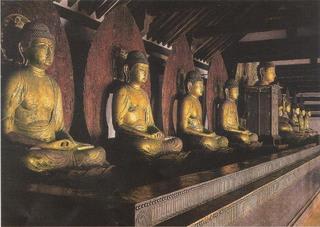

本堂には九体の阿弥陀如来が納められている。この九体阿弥陀堂は平安時代後期の建立で残る唯一のものだそうだが、お堂全体が九体の阿弥陀様のためのお厨子として作られているということだ。これは古いお堂に共通とした考え方で、初めから人が入ることは想定してはいないのだ。本堂の大きさに比べると内部が狭い。やはり本来は、外から拝むお堂ということになるようだ。

受付でいただいた栞にあった堂内の九体阿弥陀如来像の写真だが、中央頭一つ高い阿弥陀中尊像の左手にお厨子が見えている。この時期、特別に開かれて吉祥天女立像が参拝できるとあって訪ねて行った。

柱が並んでおりちょうどその間に阿弥陀様が一体、一体納まっておられる。阿弥陀様の正面にはそれぞれに障子戸が一組ずつ、外側には板戸が一対ずつ取り付けられている。

堂内の気配は外から感じる思いとはかけ離れている。人気も少なくまことに好ましい、大好きな場所のひとつ。願わくば…、日が暮れて堂内にお灯りがともった時、蔀戸があけられれば、前の池に九体阿弥陀如来像の姿が映る、とか聞くその光景を目にしたいものだ。

電線に邪魔されながらも、西に沈む鮮やかなオレンジ色の太陽を目にした帰り道だった。