応仁の乱や戦国時代の動乱を経て、近衛家に伝えられる宝物十数万点を護り伝えてきた施設が陽明文庫である。その名宝展が京都国立博物館で開催されている。

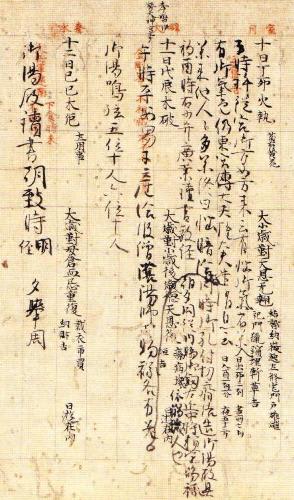

お目当ての一つは国宝「御堂関白記」だった。道長自身の手によって書かれ、日本最古の日記だ。公的な記録だけでなく、娘が産気づいたという個人的なことにまで記録は及んでいる。下の写真はパンフレットに掲載された寛弘5(1008)年下巻の一部。

少し前のこと、偶然、岡田芳郎氏の著書で「御堂関白記」に関する記述が目にとまった。当時は、中国の暦の形式に従って漢字漢文の「具注暦(ぐちゅうれき)」という暦が、国家の公式の暦として毎年作られていたという。そこに余白を作らせ、それに日記を書きこむ上流貴族がいた。道長の日記もそのひとつだと言われていた。

最上部には「日曜、月曜、火曜、水曜、木曜、金曜、土曜」と、七曜が朱筆されている。西洋で使っていた曜日とぴたりと一致しているのだという。

最上部には「日曜、月曜、火曜、水曜、木曜、金曜、土曜」と、七曜が朱筆されている。西洋で使っていた曜日とぴたりと一致しているのだという。「蜜」という字は「日曜日」の「日」を現わす。七曜が日本に伝来したのは古く、弘法大師が持ち帰った経典のなかに見られ紹介されるようになった。けれど、当時は曜日や週で生活はしておらず、あくまでも日の吉凶の占いに利用したらしい。

「蜜・日曜日は家づくりのほかは万事に吉であり、この日に生まれた人は知恵も豊かで、容姿も美しいが短命のおそれがある」

「月曜日は功徳屋出家すること、衣を断つこと、頭を洗うこと、爪を切ること、建築や引っ越しに吉。この日生まれた人は男女とも器量がよい」 ・・・

古い暦註の解説書に書かれているとのことだが、さて、あなたは何曜日のお生まれ?

かな文字のいくつかは拾い読みもする。目を凝らして道長自筆の文字を追ってもみる。だが、テープによる解説は聞かないので、内容的な理解度は極めて低い。「熊野懐紙」、当時、貴族に流行していた金峯山参詣で、道長が埋めたという経筒、「中右記」「大手鑑」などには興味を持ったが、なんと言っても一度には消化不良だ。

国宝8件、重要文化財60件の全部が公開されている。貴重なものを間近で目にできるまたとない機会ではあった。たっぷり時間をかけて、体の芯まで冷えきってしまったが。