昨日は雨の一日でした。そこで久しぶりに家でゆっくり、きままな読書でも、ということに…。

この4月は、なんの脈絡もなく、初めて読む作家の作品ばかりを追いました。

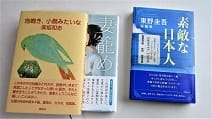

『妻籠め』(佐藤洋二郎)『素敵な日本人』(東野圭吾)、共に読後感もよく楽しみました。東野作品は9つの短編が収められていて、お洒落な作品だなと思えるのが3つ、4つ。きっと再読しそうな気がします。が、ひとまずは娘に回すことになります。

『妻籠め』の主人公は大学で教壇に立ち、他者との関わりをほとんど持たずに慎ましく暮らしてきた「わたし」。つながる人との縁、背景が明らかになる「終盤からの鮮やかな反転」が見事です。自分の過去、自分の人生を作ってきた要素を静かな語り口で掘り起こしながら、心に負った傷の養生をしている、かのようで心に残りました。

せっかく買ったのだから読まずに放棄はもったいないというだけの理由ですが、読み始めたら滅多にギブアップしません。が、4つの短編が収められた『地鳴き、小鳥みたいな』(保坂和志)は手ごわかったです。

〈八月十七日だった、午後二時少し前、私は駅に向かって歩いていると編集者である友人から携帯電話が鳴った、K先生が昨日亡くなられたとさっきネットのニュースで見ましたと彼は言った、私は今夜通夜かもしれない、そうでなくても先生のお顔を見に駆け付けなければならないと思い来た道を、わりと広い駐車場のところで引き返した。〉

この読点でつながる長い文章に目が慣れた頃、頻繁に脱線する話題に読むのが億劫になってしまいました。なんとか少しづつ続きをと粘りましたが、どうにも面白くないのです。お終いにしたのでした。

「雑多なものを、時節もわきまえず、一気に食べれば、腹が突っ張って、どうしようもなくなる」。読書も然り。800年も前の貝原益軒の教えが身につまされるところでした。

津野海太郎が、松田道夫の現代語訳文を引きながら紹介しています。江戸開闢から100年ほど経った1710年に出た益軒の『和俗童子訓』。これは、当時の実践的幼児教育のベストセラーだったそうです。「むやみに速読に走らず、ゆっくり読む」「音読する」「手に取った本は最後まで読みとおす」「読んだことは覚える」「複数の本を並行して読まない」などとも教えられていたのでした。

読書環境も変化し、読者である私の年齢も上がりました。最後のあがきをしたものの、これを言い訳にして今回ばかりはお手上げです。綺麗なうちに古書店に持っていこうっと…。