私にとってはややレベルの高いシンポジウムに参加してみた。シンポジウム自体の私の理解度はイマイチだったが、「インタープリテーション」というキーワードが印象に残ったシンポジウムだった。

※ シンポジウムの開催告知パンフレットですが、背景の写真は世界遺産に登録された北海道内の縄文遺跡群です。

少し時間が経ってしまったが11月5日(日)午後、北海道大学の農学部講堂において「北海道・北東北の縄文遺跡群の価値理解と普及」と題する国際シンポジウムが開催されたので参加してみた。

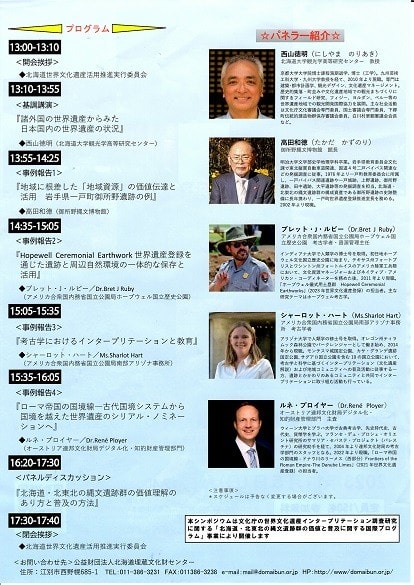

シンポジウムは、西山徳明北大教授の基調講演に始まり、岩手県御所野縄文博物館々長、アメリカホープウェル国立歴史公園の考古学者、アメリカ国立公園事務所の考古学者、オーストリアの知的財産管理部門の主査、と言った方々の事例報告、そして登壇者全員によるパネルディスカッションと盛りだくさんの内容だった。

※ 今回のシンポジウムの講演者・発表者の顔写真と経歴です。

シンポジウムの全てをレポートするのは私にはとても荷が重いので、シンポジウムを通じて私が印象的に感じたことをレポすることにする。

その印象に残ったこととは「インタープリテーション」という言葉だった。基調講演で西山氏が再三にわたって口にした言葉である。私のように考古学について門外漢の者にとって初耳の言葉であったが、ネットで調べると次のようにまとめてくれている。

「自然・文化・歴史(遺産)を分かり易く人々に伝えること。自然についての知識そのものを伝えるだけではなく、その裏側にある“メッセージ”を伝える行為。あるいは、その技能のこと」

本シンポジウムにおいて、「インタープリテーション」という言葉が強調されたのは、世界遺産の中でも特に “遺跡” というのは、一般人にとってそれを見ただけではその価値を十分には理解できないケースが多いために、その価値を伝える術(すべ)が大切であるということを強調されたのだと思われる。確かに私のこれまでの体験でも、屋久島や白神山地、あるいはグランドキャニオンなどの自然遺産はそこに身を置いただけでその素晴らしさ、雄大さなどを体感することができた。

しかし、昨年、そして今回と巡り歩いた北海道や北東北の縄文遺跡群の場合は、発掘した跡が覆土されていたり、「ここで縄文人たちは祭祀を行っていた」と言われたりしても、そのことをイメージするのは難しかった。それを単に現地をガイドするだけではなく、インタープリテーションという考え方でビジターにより深く理解してもらうことが “遺跡” を案内する場合は必要であるということを強調しようということなのだろう。

今回の北東北の縄文遺跡巡りでは、拙ブログでも度々触れているとおりガイドの方々の説明が、これまで私が受けた他のところでのガイドと比べて一段と丁寧だったなぁ、という印象が強かった。あるいは、ガイドの方々も研修によって「インタープリテーション」という概念を具現化しようと努められていたのかもしれない。

上述したように “遺跡” というのは一般人にとっては地味な存在である。世界遺産に登録された遺跡の関係者は、登録されたときの喜びの時期が過ぎて、これからはいかに一般の方々がいかに持続的に興味関心を抱いていただけるかが課題となってくるようである。「インタープリテーション」は関係者にとって大切なキーワードのようだ。

事例報告では、今回私も訪れた岩手県の御所野遺跡が遺跡の価値伝達のために先進的な試みを手がけている報告があった。

またアメリカ・テキサス州の「ホープウェル儀式用土塁群」は千歳市の「キウス周堤墓群」と似かよった遺跡である点が目を惹いた。

※ 一見、千歳のキウス周堤墓群と見紛うような「ホープウェル儀式用土塁群」

の写真です。

さらにアメリカ国立公園局では、パークレンジャーに対して考古学的な価値を伝えるための研修に意を注いでいるとの報告があった。

オーストリアの方からは、1~2世紀にわたって広大な領域を築いた「ローマ帝国」の国境線沿いの遺跡の保存のために国を跨いで、国同士が連携して遺跡を保存することの重要さ、難しさについての報告があった。

パネルディスカッションでは、外交辞令的な意味合いも含まれてはいるのだろうが、日本の取組みについて賛辞する言葉が続いた。それぞれの国において、それぞれの事情で関係者は苦労されていることをうかがわせてくれる発言だった。

※ プログラムの最後のシンポジウムの様子です。

関係者の伝える工夫、努力。それを受け止め理解し、周りに価値を広める一般人の応援・協力。この二つが北海道・北東北縄文遺跡群の価値を広く国内に定着させていくための鍵となるようである。