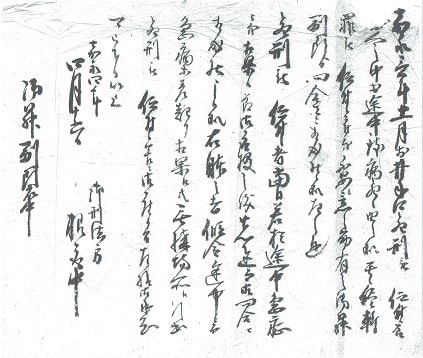

保存資料を整理していたら下のコピーが出てきた。18×15㎝ほどの紙に書かれているがれっきとした公文書である。

御刑法方根取から御昇副頭に当てた、処刑に関する指示書である。

この文書の日にちが大変興味深い。嘉永四年四月十六日とあるが、この日に宝暦の改革以来80年ぶりとなる火炙りの刑が実行された。

宝暦の改革における肥後藩の「御刑法草書」は近代自由刑の発祥として知られるが、放火や残忍な殺人などは「火刑」が継続された。

先のコピーとは別に、一緒に出てきた宇野廉太郎の「肥後藩におけるー空前絶後の火炙りの惨刑」という文章にくわしい。

地回り役者の松五郎という人物は、なかなかの男前で女たらしで、女と遊んではだましては金をせびったりして生活していたが、或時

金に困り、知り合いの女から金を奪い家に放火して焼き殺してしまった。数件の類焼にも及んだらしい。

松五郎は逃亡したが、筑後の役者仲間の所に居ることが判って捕らえられた。そして下河原の処刑場で「火刑」となったのである。

その日は長六橋の上は見物人でごった返したという。火刑の模様も宇野氏は語っているが、これはやめておこう。

見物に来ていたある女が、竹矢来の外で泣き叫ぶのを見て、獄吏が「広い世間には松五郎に似た男もいるだろう」と慰めたところ、女は

「にたつよりもやあたつ」と語り、のちには気が狂ったと宇野氏は書いている。

この言葉、熊本人でもよく理解ができないであろうが、「~たつ=達」であり「達=~したもの」の意であろう。

「似た者よりも焼いた者」ということになるが、女は「似た人ではなく、(火刑で)焼かれた人」松五郎以外にはないといっているの

である。

ところで上記古文書だが、次のように記してある。

嘉永三年十一月於井出口為刑被 仰付候節

■人之中於途中致病為之由之処其侭斬

罪被 仰付候ニ付■不安意之筋有之御昇

副頭ゟ問合せニ相成居候処左之通

為刑被 仰付者當日若於途中急症

ニ而相果候節御取放之儀先達而御問合ニ

相成居申候処右躰之者假令途中ニ而

急病等差起相果候共無構場所江引出

為刑被 仰付置候ニ御座候左様御承知

可被下候以上

嘉永四年 御刑法方

四月十六日 根取中

御昇副頭衆中

罪人が途中で病気になったらどうするかとの、執行役の御昇衆の副頭からの問合に対し、たとえ病気でも死去していても火刑にするよう

にとの決定事項の通達である。(火刑の執行は御登衆が行う)

松五郎の処刑の日と同じ日付であることから、松五郎に対しての処断であることに間違いなかろう。

「御刑法草書」とはいえども、このような極悪な事件に対しては救いようがなかった。