『中央線ジャズ決定版101』(監修・明田川荘之、音楽出版社、2008年)という本が出ているのは知っていたが、この手のガイドブックはもう要らないとおもっていたので、敢えて気がつかない振りをしていた。本屋でつい手にとってみた。もう終わりだ。

学生時代、それなりに「中央線な人」であったので、自分には、矢野顕子のうたう「中央線」は爽やか過ぎて「違う」のだ。やはり、無駄かもしれないものを発散しつづける毎日、でなくては。

それでも、「中央線ジャズ」という名前はあまりにも曖昧でいい加減すぎてよくわからない。それがいいのだ、という結論になること必至だが、なぜ、名古屋で録音された森山威男『Live at LOVELY』(DIW、1991年)が言い訳もなく入っているのだ。結局こういうことだ。ひとの数だけ中央線ジャズはあるのだ。

「実は中央線ジャズなどというものはない。あるのは辺りの風景と同じように落ち着いたジャズだけである。ジャズを聴くということがブルーノートやスイートベイジルに行くことと思っている人には関係ない世界だ。そしてそういうことを意識したとき、はじめて中央線ジャズという観念が生まれる。」(渋谷毅、まえがき)

「だから僕の神様とするパウエルもドルフィーもブラームスもシューリヒトも高柳昌行も鈴木勲も、どれも良心のあるイイ音楽だから”中央線ジャズ”なのだ!」(明田川荘之、あとがき)

限りなく境界線が10Bの鉛筆だとしても、たとえば明田川荘之が中央線ジャズであることに異論を唱える人は少ないだろう。なにしろ「アケタの店」である。きょうは土曜日、大概は疲れがどっと出るので、まったりとして本書を読みながら、明田川荘之のCDを聴いた。

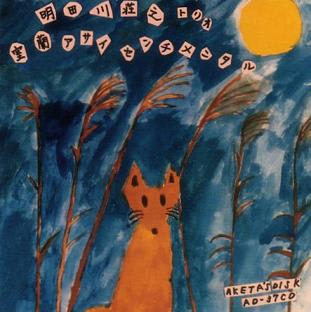

ソロ『ニアネス・オブ・ユー』(アケタズ・ディスク、1993年)は、最初はとっつきにくい癖が前面に出ている。トリオ『室蘭・アサイ・センチメンタル』(アケタズ・ディスク、1997年)は、叙情性としかいいようのない世界がたまらない。この叙情性、ピアノよりもオカリナによるところが大きくて、「I Fall In Love Too Easily」のイントロなど非常に侘しくて寂しい。いつだったか、アケタの店の深夜の部で明田川さんの演奏を聴いたあと、始発まで時間があるので、明田川さんと雑談をした・・・何しろ客は4人だったから。明田川さんが、「オカリナは長く演奏すると飽きられる。37分が限界だ。」と真面目に言っていたのが妙に記憶に残っている(37分って何?)。

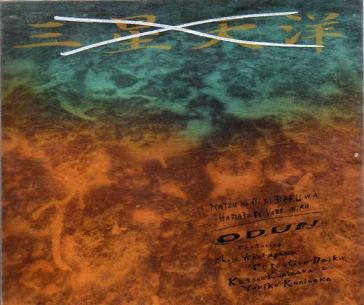

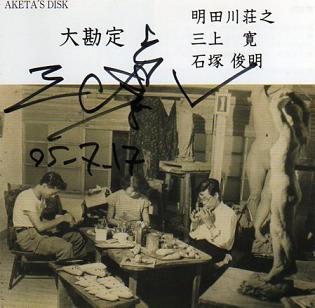

最近のものといえば、多くのジャズメンが参加した4枚組、オドゥン『×三星大洋 夏ノ日ニ獏ハ浜辺デ夢ヲ見ル・・・』(Off Note、1999年)で演奏した「Airegin Rhapsody」や、ソロ「I Love You」もとても良い。三上寛とオカリナで共演した『大勘定』(アケタズ・ディスク、2001年)は「婆娑羅」や「孝と北魚沼の旅情」など叙情と迫力がまじりあって凄い。

『中央線ジャズ決定版101』にはそういうものが101枚、思いいれたっぷりに紹介されている。聴いたことがあるのもないのもあるが、何だかこちらまで胸がしめつけられるような気がしてくる(笑)。