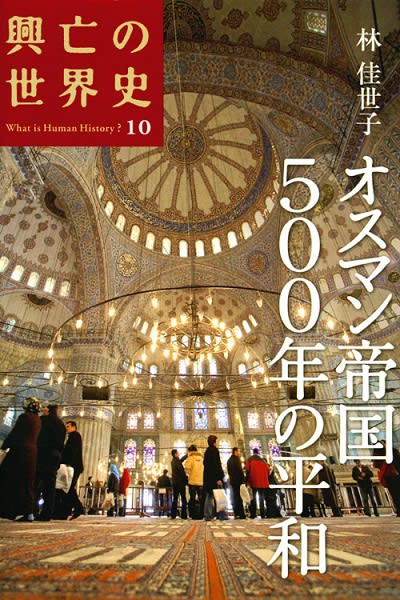

林佳世子『オスマン帝国500年の平和』(講談社、2008年)を読む。(積んでいるうちに講談社学術文庫版が出てしまった。)

600年以上も存続したオスマン帝国は、決してトルコ人の国ではなかった。確かにアナトリアにおいて数ある侯国のひとつとして生まれたのではあるが(その歴史的経緯も明確ではないからか、著者は「1299年に国が誕生」とは書いていない)、近代に至るまで、「民族」という概念はこの国と社会には組み込まれていなかった。

むしろ重要な区切りは、バルカン半島とアナトリア西部から、1512年以降に版図を拡げていった活動と(セリム1世、スレイマン1世)、近代にさまざまな支配の矛盾やロシア・ヨーロッパの攻勢により滅亡していく様子とである。

支配の矛盾とは、徴税を行うミニ権力の肥大化、やくざ的軍隊の近代化の失敗、不公平さの顕在化による「民族」の創出、といったところか。そして最後の点が、近代トルコの成立と、バルカン半島や中東での民族間の激しい対立となって現代につながっていることがわかる。良い通史である。

ところで、イエメンは激しい山岳地帯ゆえ、いまでも部族社会が残っている。それゆえにオスマン帝国も一時的かつ中途半端にしかこの地を支配できなかった。帝国による支配が難しいことも、現代と地続きである。

それに関連して本書で面白い点のひとつは、オスマン帝国におけるコーヒー店という場のことだ。イエメンにおいてスーフィー教徒がコーヒーを煎じて飲むことを発見したのが15世紀のことだが(諸説あり)、既に16世紀にはコーヒー店がイスタンブール市内に拡がっており、詩の披露と批評の場、軍隊や教団の集まりの場として機能していたのだという。最初は「祈りの時間に眠らない」という聖水であったはずのコーヒーが、100年かそこらで変貌を遂げていたわけである。一方でヨーロッパにおけるコーヒー店は17世紀に活発となり、「カンバセーション」を通じた市民性の獲得の場になっていった(臼井隆一郎『コーヒーが廻り世界史が廻る 近代市民社会の黒い血液』)。そしてこの「黒い血液」は、投機や植民地主義といった形を通じてオカネをも乗せて流れてゆくことになる(デイヴィッド・リス『珈琲相場師』)。このあたりのオスマン帝国とヨーロッパとの違いを、あらためて整理してみたいところだ。

思い出したこと。イスマイル・カダレ『夢宮殿』は19世紀のオスマン帝国を舞台とした小説だが、バルカン半島のアルバニア出身のカダレにとって、末期のオスマン帝国は硬直した恐怖の権力国家という認識だったのだな。つまりそれは、カダレにとってソ連に比すべき存在であったということである。