「生かされて生きて 元ひめゆり学徒隊“いのちの語り部”」与那覇百子

著者はひめゆり学徒隊の生き残り。

沖縄戦の生き証人である。

P35-36

「女学生さん、痛いよ、痛いよ」

大きな体をした兵隊さんが、子供のように痛がっています。

「どうしたんですか?」

「包帯を解いて傷口を見てくれ。痛くてたまらないんだ」

看護婦の資格を持っていない私たちは、勝手に包帯を解いたり巻き直したりしてはいけないと言われていましたが、軍医さんも看護婦さんもいないので、仕方ありません。言われるまま、血膿の付いた包帯を外しました。すると、血まみれの傷口に小さな白いものが、爪楊枝の束を上から見たようにびっしり埋まって、もぞもぞ動いているではありませんか。

「兵隊さん、これ何ですか?」

「うじ虫だよ。女学生さん、取ってくれ」

P37

艦砲射撃がやんでいる時間帯は、壕のなかはとても静かです。そんなとき、ギィギィと形容しがたい音があちこちから聞こえてきます。最初は何の音か分からなかったのですが、それは、うじ虫が肉を噛む音でした。

P178

動員されたひめゆり学徒隊

240人(生徒222人、教師18人)

生存者

104人(生徒99人、教師5人)

【経緯】

最初、「ひめゆりたちの沖縄戦」を読もうと思ったら絶版で、入手不可能。

図書館にもなかった。

そこで、原作を読むことにした。

それが、本書である。

【ネット上の紹介】

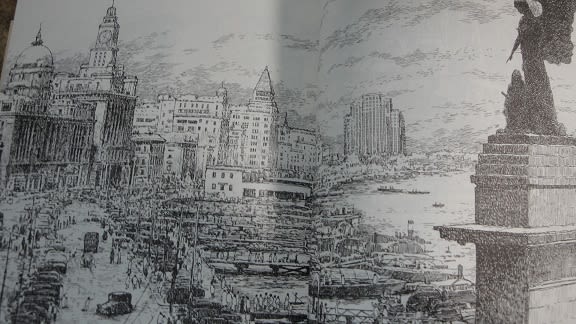

太平洋戦争末期の昭和二十年三月から六月にかけて、沖縄で繰り広げられた地上戦。沖縄師範学校女子部と沖縄第一高等女学校の生徒たち二百二十二人で構成された「ひめゆり学徒隊」は、負傷兵の看護要員として最前線に動員された。その一人である著者は、多くの仲間の死に直面する中で、自らも死を覚悟する。戦火をくぐり抜け奇跡的に生き残った著者が、時代を超えて語り伝える祈りといのちのメッセージ。

[目次]

第1章 忍び寄る戦火第

2章 南風原陸軍病院

第3章 仲間の悲劇

第4章 父との再会

第5章 南部への撤退

第6章 解散命令

第7章 自決か捕虜か

第8章 朝日を浴びて

第9章 収容所生活

第10章 鎮魂