「檀林皇后私譜」(上・下)杉本苑子

檀林皇后=橘 嘉智子の生涯を描いた作品。

どうして読む気になったかというと・・・

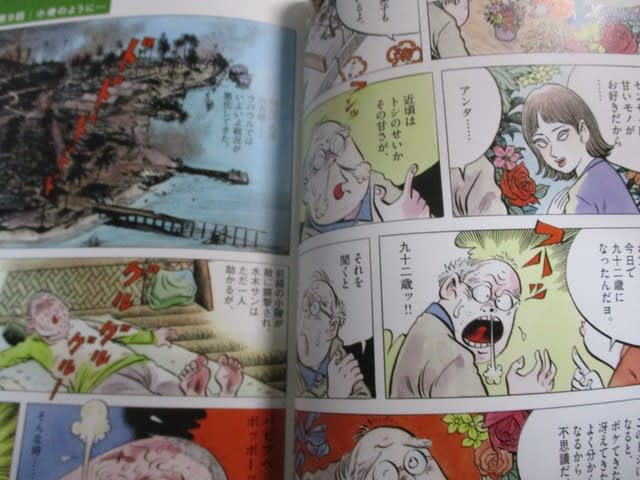

死に臨んで、自らの遺体を埋葬せず路傍に放置せよと遺言し、帷子辻において遺体が腐乱して白骨化していく様子を人々に示したといわれる。または、その遺体の変化の過程を絵師に描かせたという伝説がある。(by Wikipedia)

いったいどんな生涯を送ったらこのような心境になるのか、気になった。

皇后と言えば、女性の最高位の位・・・そこまで上りつめて「路傍に放置」、ってどういう事?! ちなみに、野に捨てられた死体が腐乱し、白骨となる様を主題とした絵画を「九相図」と言うそうで、その死体の元となる人物が美女であるほど衝撃が強い。(故に、小野小町、檀林皇后の九相図が有名・・・つまり、2人は絶世の美人だった、と)

P156(下巻)

「聞いたことがありますか嘉智子さん、『藤原四兄弟の死』について・・・・・・」

安子は問いかけてきた。

「ええ、おぼろ気に耳にした記憶がありますわ」

「南家、北家、式家、京家――いわゆる藤原四家の始祖たちです。三都子どのや三守どのの曾祖父は南家を創始した武智麻呂公だし、冬嗣どのは北家を創った房前公の曾孫、亡くなった薬子夫人や仲成卿は、式家の宇合どのを曾祖父に持つ家系でした」

P161

藤原不比等と橘三千代の婚姻に遡るまでもなく、藤橘(とうきつ)二氏は血の混じり合った姻戚として、共に助け合い、栄えていってよい間柄であった。

桓武天皇から始まり、平城、嵯峨、淳和、仁明、文徳と移り変わっている。

都は、平城京から長岡京、平安京へと移り変わる。

複雑な血縁関係のなか、物語が展開する。

橘嘉智子は美貌で知られていたが、目をつけたのが藤原北家・冬嗣。

権力闘争に利用する。

事件としては、薬子の変、承和の変が描かれる。

橘嘉智子は後に日本最古の禅院・檀林寺を創建したことから檀林皇后と呼ばれる。

最澄、空海と同時代人で、空海の影響で禅を学び、さらに身の回りの権力闘争による栄枯盛衰から諸行無常を体感し、その死生観を獲得したものと思われる。

本書では、他に有名人として、坂上田村麻呂、橘逸勢が登場する。

【ネット上の紹介】

平安時代前期を舞台に、皇位継承をめぐり骨肉相争う藤原氏一族の権謀の歴史を、壇林皇后橘嘉智子の視点を通してリアルに描く壮大な史劇。