026 松本市梓川 撮影日100605

■ ラーメンにたとえればあっさり塩味。すっきりした印象の火の見櫓だ。

上方への絞り込みが直線的。脚部は上方と同じで、アングルとブレースによる構造。円形の見張り台にシンプルな円錐の屋根。フィニアル(頂華)もすっきり、シンプル。

梯子が接地していないのは、この火の見櫓が既に使われていないからだろう。半鐘は吊り下げられたままの状態。叩けばいい音がしそうだけどな。

追記:撤去され、現存しない。

026 松本市梓川 撮影日100605

■ ラーメンにたとえればあっさり塩味。すっきりした印象の火の見櫓だ。

上方への絞り込みが直線的。脚部は上方と同じで、アングルとブレースによる構造。円形の見張り台にシンプルな円錐の屋根。フィニアル(頂華)もすっきり、シンプル。

梯子が接地していないのは、この火の見櫓が既に使われていないからだろう。半鐘は吊り下げられたままの状態。叩けばいい音がしそうだけどな。

追記:撤去され、現存しない。

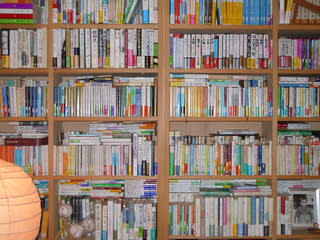

■ 村上春樹の長編小説『1Q84 』が「紙の本」最後のベストセラーになるだろう。

やがて電子書籍が主流になり、紙の本は次第に売れなくなるだろうという予想を何かで読んだ(聞いた?)。電子書籍、確かに数千冊の本の情報が本のサイズの端末に収まってしまうというのは魅力だ。既存の本も含めすべての本が電子化されれば図書館の閲覧室は今までとは全く異なった様子になるだろう。書棚の無い閲覧室。情報端末だけが整然と並ぶ白い空間・・・、SF映画のシーンのようだ。

リアルな本の重さ、大きさ。紙の色、質、手触り。頁をめくるときの音。本のカバーや帯、しおり。バーチャルな本では消えてしまうこれらの情報。リアルな紙の本がすべてバーチャルな本になるとは思えない。それぞれの利点が生かされ、共存することになるだろう。

仮にどちらかを選択する、ということになったら私は断然リアルな紙の本を選ぶ。図書館の閲覧室だって、リアルな本に囲まれているということが魅力なのだ(アスプルンド設計のストックホルム市立図書館のように)。

自室が落ち着くのも本に囲まれているから。壁2面につくりつけた書棚に前後2列に並べても本が収まりきらず、他室にまであふれだしているような状態でも電子書籍がいいなどとは思わない。旅行に出かけるときだって紙の本を持っていく。

進化し続けるバーチャルな世界についていけない中年の負け惜しみか・・・。