■ 『子どもの絵は何を語るか 発達科学の視点から』東山明・東山直美/NHKブックスを読み終えた。

過日、ある保育園で廊下に展示された子どもたちの絵(運動会などの行事の様子を描いた絵)を見る機会があったが、年齢によってかなり表現が違っていた。そのことを思いながら読み進んだ。

全八章から成るこの本で興味深かったのは、第五章の「立体や空間をどう認識し表現するか――三歳児から小学六年の絵の表現の変容」だった。

机の上に置いたサイコロ、皿の上に置いた三つのリンゴ、テーブルで食事をする家族、まるい池の周りに立つ六本の旗などを子どもたちはどのように表現するか・・・。著者は14,000点もの作品をもとに調査研究したという。

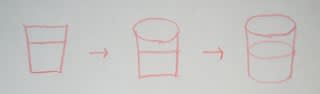

子どもたちの絵は年齢によって明らかに空間表現が違う。例えば水の入ったコップ。3歳児の描いた絵ではコップであることが分からない。4歳児から小学2年生くらいの子どもは側面を描く(左)。小学1年生から3年生くらいの子どもは口は楕円だが水面や底を直線に描いている(中)。小学4年生から6年生は口も水面も底も楕円形に表現している(右 個人差があるので年齢分けには巾がある)。

コップを立体的に表現するまでの過程

サイコロも、さらに複雑なテーブルで食事する様子も、年齢による表現の変化がなかなか興味深い。空間表現の推移が子どもたちの絵から見てとれる。

**子どもの絵を年齢順に見ていくと、どの子どももほぼ同じ発達の道筋をたどり、絵の表現にも共通性がある。**と著者は指摘している。

空間表現については、あらかじめ脳にプログラムされているということなのだろうが、表現に共通性があるというのは不思議なような気もする。

本書には著者のふたりの子どもの「絵を通しての成長記録」も章を割いて紹介されている。そうか、こういう方法があったか・・・。