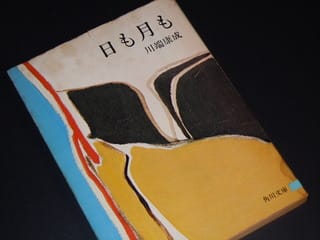

■ 『山の音』、『千羽鶴』、『みずうみ』に続き『日も月も』を再読中。1974年の8月に読んだというメモがある。36年前の夏はこの小説を読んでいたのか・・・、と変色した頁を繰りながら思う。

**別府の裏の城島高原から見る由布岳もきれいでしたが、豊後中村駅から飯田高原にのぼる道で、九酔渓の紅葉が見られました。十三曲りをあがりきって振りかえると、逆光線が山裏や山ひだの色を沈めて、紅葉の美しさが深まっていました。山の肩からさす西日が紅葉の世界を荘厳にしていました。**(「千羽鶴」 波千鳥 新潮文庫222頁)

**

「桔梗もうつむいて咲くかしら。」

「はあ?」

「桔梗の花より小さいと思うが、どうだ。」

「小さいと思いますわ。」

「はじめ黒いように見えるが、黒でないし、濃い紫のようで紫でないし、濃い臙脂(えんじ)もはいっているようだな。明日、昼間、よく見てみよう。」

「日なたですと、赤みがかった紫色に透き通ります。」

**(「山の音」旺文社文庫190頁)

川端康成は自然に美を見出し、それを小説の中に効果的に織り込み続けた作家だった、と改めて思う。