1985年(昭和60年)から付けている生活記録

■ 禁酒を始めたのは2016年の6月27日(月)の週。この時は「禁酒 週3日」としていた。世間で週休2日、休肝日を週2日設けるようにと言われているなら、自分は週休3日にしようと、ダイヤリーに「禁酒 3日」と書き込み、ちゃんと守ることができたら、〇を付けていた(写真)。

別に肝臓を悪くしたわけではない。血液検査でも肝機能を示すデータは正常域に入っていた。禁酒日を設けたのは、飲むと何もする気が無くなってしまうから。「無為な時間がもったいない」と自覚した。

それから4年。今は「禁酒 5日」にしている。平日は禁酒、週末の2日のみ飲酒可というかなり厳しい縛り。ここ15週の成績は14勝1敗。禁酒 5日が守れなかったのはたった1回。

365日、ほぼ毎日がアルコール摂取日だったころが今では信じられない。もう、そんなストイックな生活止めたらなどという悪魔のささやきも聞こえてこない。

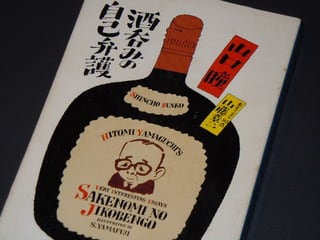

「酒は百薬の長」は酒飲みの自己弁護だと断じよう、と書いてこの本を思い出した。禁酒は節約にもなるし、空き瓶・空き缶も出ない。

320

320

320

320 320

320

320

320

320

320