320

320

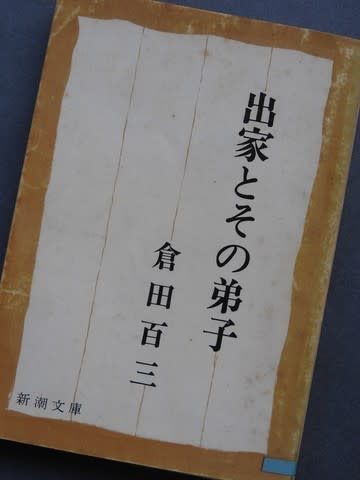

『出家とその弟子』倉田百三(新潮文庫1976年49刷)

1977年7月 三宅島にて

■ 1976年、この年の夏、ぼくは得意だった。

当時在席していた大学の研究室は4年の卒研生も大学院生も男子ばかりだった。1976年、研究室恒例の夏合宿に女子大の学生が参加することになった。その中にHさんがいた。

この年の行き先は神津島だった。出かける何日か前、研究室で合宿の打合せをした。この時、落ち着いた雰囲気で美しいHさんに研究室のみんなが注目した。ところが、彼女は急に参加できなくなってしまったのだ・・・。

合宿から帰って、ぼくはHさんからデートの約束を取り付けることができた。 この頃もぼくはスケッチをしていて(*1)、神津島で描いたスケッチをプレゼントするということで。

この頃もぼくはスケッチをしていて(*1)、神津島で描いたスケッチをプレゼントするということで。

記録をひも解くとこの年の神津島合宿は7月20日から24日まで、Hさんと大学近くのカフェで会ったのは28日。その時、どんな話をしたのか覚えていない。ただ、Hさんが倉田百三の『出家とその弟子』について話したことを、この文庫が教えてくれる。文庫の扉には8月1日から読み始めたことがメモしてある。それからカフェの名前も。

しばらく前にも書いたけれど、時に本は遙か遠くに過ぎ去った出来事を思い起こさせてくれる。

*1 上のスケッチは翌年、1977年の夏合宿で描いたもの。1976年の合宿で描いたスケッチは上記のような事情で手元に残っていない。

**本書には、青年がどうしても通らなければならない青春の一時期におけるあらゆる問題が、混淆したまま率直に示されており、発表後半世紀を経た今日でもその問題性は失われず、多くの青年に熱烈な感動を与え続けている。** カバー裏面の紹介文からの引用

320

320

320

320

320

320 320

320 320

320

この頃もぼくはスケッチをしていて(*1)、神津島で描いたスケッチをプレゼントするということで。

この頃もぼくはスケッチをしていて(*1)、神津島で描いたスケッチをプレゼントするということで。

320

320