昨日は「日本人の印象派の画家は海外では知られていない」という記事を書きました。しかし藤田嗣治画伯だけは例外で海外でも有名です。

今日はこの藤田嗣治画伯をご紹介したいと思います。

藤田嗣治は1886年に東京で生まれ 1968年に没しました。現在もフランスにおいて最も有名な日本人画家です。洗礼名はレオナールです。

彼の一生は3つの時期に分けて考えてみましょう。第一期はパリの画壇で活躍した時期、第二期は日本に帰国して偏狭な愛国心で戦争に協力した時期、そして第三期は愛国心を捨てフランスに帰化して神の愛の中に生きた時期です。

今日はまずこの3つの時期に描れた油彩画を示します。

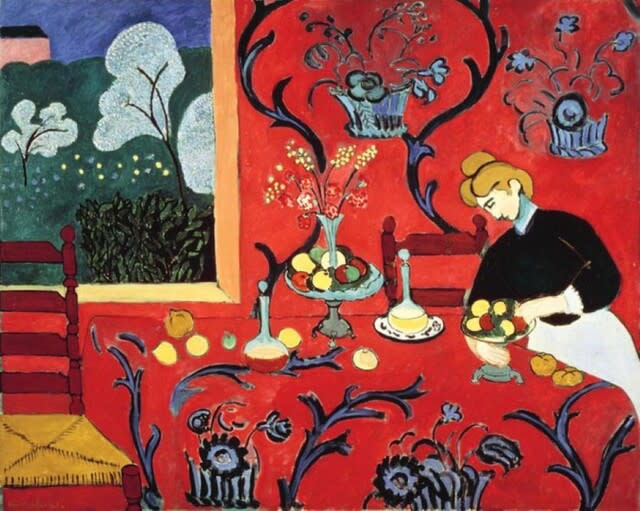

1番目の写真は『眠れる女』と題される作品です。サロン・ドートンヌでセンセーションを巻き起こしたそうです。この絵で藤田は一躍パリの画壇の寵児になった有名な油彩画です。特に肌の色の白さが独特な美しさを放っており他に誰にも描けない白だったのです。藤田の第一期の作品です。

2番目の写真は『カフェにて』という作品で胸もとの肌が藤田の独特の透きとおるような筆致で描いてあります。これも藤田の第一期の作品です。

3番目の写真は『秋田の行事』の一枚です。これは藤田の第二期の作品です。まだこの頃は偏狭な愛国心にとらわれていませんでした。

1936(昭和11)年7月に平野政吉が建設構想を打ち出した美術館の壁を飾るため、翌年の1937(昭和12)年に制作された作品です。

4番目の写真も『秋田の行事』の一枚です。『秋田の行事』は藤田の大作です。彼は「秋田の全貌」「歴史的秋田の意味」を描くことを意図し、約半年間頻繁に秋田を訪れ取材を重ねました。

平野邸のあった外町に視座を据え、外町から眺望した「秋田」を描き出したのです。秋田の祭りと祈り、暮らし、産業、歴史が、祝祭と日常の対比のなかに、色彩豊かに展開する壮大な壁画です。

現在は秋田県立美術館の新美術館に展示してあるそうです。

5番目の写真はノモハン事件の「哈爾哈河畔之戦闘」です。第六軍軍司令官だった荻洲立兵中将が予備役になってから自分の退職金で藤田嗣治に依頼して描いてもらった油彩画です。この頃から彼は偏狭な愛国心にとらわれ始めたのです。そして日本の軍隊の依頼に従って戦意高揚のため戦争画を沢山描いたのです。日本軍が初めて玉砕をした「アッツ 島の玉砕」の油彩画は有名です。

この絵画がアッツ島陥落後に東京で展示された時、藤田画伯は軍服のような国防色の服を着て、この絵画の前に立ったのです。 そして彼はこの絵の前に賽銭箱を置き、観覧に来た人々からの浄財を集めていたのです。人々がお賽銭を入れると藤田画伯は丁寧に敬礼をして感謝していたそうです。

戦後、占領軍は藤田画伯を戦犯として逮捕するという噂におびえて知人宅に潜んでいたそうです。

そして彼の行動が戦後非難の集中砲火を浴び、日本にいられなくなります。彼は亡命するようにフランスに移住したのです。

1955年にはフランス国籍を取り、日本人でなくなったのです。1957年にはカトリックの洗礼を受け、名前もレオナール・フジタと称したのです。

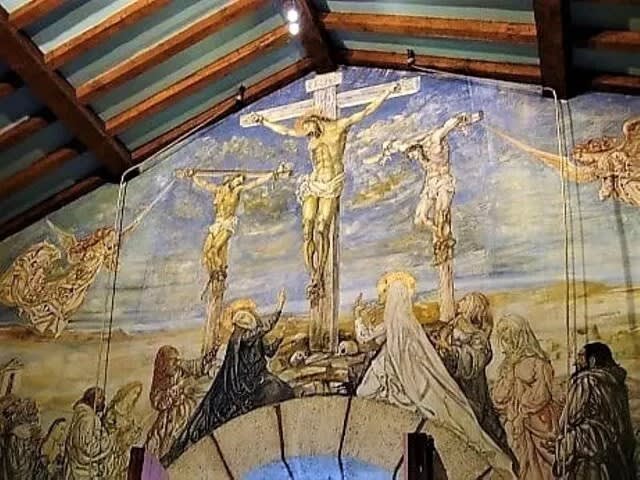

6番目の写真はフランスで彼が建てたカトリックの礼拝堂です。第三期の神の愛の中に生きていた時期の建築作品です。

7番目の写真は彼が建てた礼拝堂の内部の壁画です。礼拝堂を建設し静かな信仰生活を送り、1968年、82歳で天に帰ったのです。日本へはめったに帰って来ませんでした。

さて戦争画を率先して描き、賽銭箱の前で敬礼をしていた藤田は本当に純粋な愛国心を持っていたと思います。

彼のこの愛国心を軽率だと誰が非難できるでしょうか?私は黙するばかりです。

そして戦前に何年もフランスで暮らしている間に受けた差別の深さが彼の愛国心を育てたに違いありません。

何かが間違っているような気が致しますが、私は藤田画伯の戦後の悲劇的な運命に憐れみと同情を禁じ得ません。

しかし1957年に洗礼を受け、神の慈しみのもとで本当の平和を味わったのです。その穏やかな晩年を想うと何故かホッとしています。心が和みます。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)

===レオナールフジタに関する参考資料===============

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E7%94%B0%E5%97%A3%E6%B2%BB よりの抜粋です。

(1)パリの寵児

面相筆による線描を生かした独自の技法による、独特の透きとおるような画風はこの頃に確立。以後、サロンに出す度に黒山の人だかりができた。サロン・ドートンヌの審査員にも推挙され、急速に藤田の名声は高まった。

当時のモンパルナスにおいて経済的な面でも成功を収めた数少ない画家であり、画家仲間では珍しかった熱い湯の出るバスタブを据え付けた。多くのモデルがこの部屋にやって来てはささやかな贅沢を楽しんだが、その中にはマン・レイの愛人であったキキも含まれている。彼女は藤田のためにヌードとなったが、その中でも『寝室の裸婦キキ(Nu couché à la toile de Jouy)』と題される作品は、1922年のサロン・ドートンヌでセンセーションを巻き起こし、8000フラン以上で買いとられた。

このころ、藤田はフランス語の綴り「Foujita」から「FouFou(フランス語でお調子者の意)」と呼ばれ、フランスでは知らぬ者はいないほどの人気を得ていた。1925年にはフランスからレジオン・ドヌール勲章、ベルギーからレオポルド勲章を贈られた。

(2)藤田の結婚と離婚

昭和十七年の妻、フェルナンドとは急激な環境の変化に伴う不倫関係の末に離婚し、藤田自身が「お雪」と名づけたフランス人女性リュシー・バドゥと結婚。リュシーは教養のある美しい女性だったが酒癖が悪く、夫公認で詩人のロベール・デスノスと愛人関係にあり[3]、その後離婚する。1931年に新しい愛人マドレーヌを連れて個展開催のため南北アメリカへに向かった。個展は大きな賞賛で迎えられ、ブエノスアイレスでは6万人が個展に行き、1万人がサインのために列に並んだといわれる。

(3)藤田の帰国

1935年に25才年下の君代(1911年-2009年)と出会い、一目惚れし翌年5度目の結婚、終生連れ添った。1938年からは1年間小磯良平らとともに従軍画家として中国に渡り、1939年に日本に帰国。その後パリへ戻ったが、第二次世界大戦が勃発し、翌年ドイツに占領される直前パリを離れ再度日本に帰国した。

日本においては陸軍美術協会理事長に就任することとなり、戦争画(下参照)の製作を手がけ、『哈爾哈(ハルハ)河畔之戦闘』『アッツ島玉砕』などの作品を書いたが、敗戦後の1949年この戦争協力に対する心無い批判に嫌気が差して日本を去った。また、終戦後の一時にはGHQからも追われることとなり、千葉県内の味噌醸造業者の元に匿われていた事もあった。

(4)晩年

傷心の藤田がフランスに戻った時には、すでに多くの親友の画家たちがこの世を去るか亡命しており、マスコミからも「亡霊」呼ばわりされるという有様だった。そのような中で再会を果たしたピカソとの交友は晩年まで続いた。

1955年にフランス国籍を取得(その後日本国籍を抹消)、1957年フランス政府からはレジオン・ドヌール勲章シュバリエ章を贈られ、1959年にはカトリックの洗礼を受けてレオナール・フジタとなった。

1968年1月29日にスイスのチューリヒにおいてガンのため死去した。遺体はパリの郊外、ヴィリエ・ル・バクルに葬られた。日本政府から勲一等瑞宝章を没後追贈された。

(5)藤田の最後

最後を見取った君代夫人は、死後も藤田旧蔵品を守り続けた。パリ郊外の旧宅をメゾン・アトリエ・フジタとして開館するのに尽力し、近年刊行の個人画集・展覧会図録等の監修もしている。2007年には東京国立近代美術館アートライブラリーに藤田の旧蔵書約900点を寄贈し、その蔵書目録が公開されている[5]。そして、40年以上を経た2009年4月2日に、東京で98歳にて没した。遺言により遺骨は夫嗣治が造営に関わったランスのフジタ礼拝堂に埋葬された。君代夫人が持っていた藤田作品の大半は、現在ポーラ美術館とランス美術館に収められている。

2011年、君代夫人が所蔵していた藤田の日記(1930年から1940年、1948年から1968年までで、戦時中のものは見つかっていない)及び写真、16mmフィルムなど6000点に及ぶ資料が母校の東京芸術大学に寄贈されることが発表され、今後の研究に注目が集まっている。