昨日の夕方、空に不気味な雲がありました。家内は美しい!と感動していましたが・・・ つまらない写真ですがお送りいたします。

昨日は「文化の日」で祝日です。暖かい秋晴れの陽射しで幸せな気分になりました。電動車椅子で小金井公園に行きますと若い夫婦が子供連れで楽しそうにしています。その楽しさが私の心にも沁み込んで来ます、子供連れの家族が私まで幸福にしているのです。これは新発見です。今まで公園は美しい樹々の風景を見るために行ってました。ところが幸せそうな家族の風景が重要だったのです。

そんなことを考えながら電動車椅子で長さ2Kmの広い小金井公園を端まで歩きました。昨日撮って来た黄葉したユリノキ、シナノキ、イチョウなどの樹々の写真をお送りいたします。

日本のお寺や大名屋敷などには庭園がありました。しかし誰でも自由に入れる公園は1873年(明治7年)に明治政府が公園設置に関する法律を作るまで存在していなかったのです。これで日比谷公園や上野公園が出来ました。

公園は西洋のもので、庭園は日本の文化なのです。明治政府はそれまで神寺の土地であったものを接収し、「公園」として一般に開放しました。これが都市公園の始まりです。

それ以前に「公園」と名で呼ばれたものは、横浜の山手公園(1870年)だけです。。しかしこれは横浜に慰留する外国人の手によって作られ利用が外国人に限られていたのです。

西洋でも公園の歴史はイギリスの産業革命の頃に始まります。ブルジョワ階級によって誰でも利用出来る緑地に花などを植えて公園にしたのです。

それはそれとして、日本全国の公園は以下の資料にあります。この資料は優れたものです。全国の公園を網羅しているだけでなく、実に使いやすく出来ています。

【ホームメイト】公園・庭園を探す|パブリネット (homemate-research-park.com)、https://www.homemate-research-park.com/

これは、日本全国の公園・庭園を検索できる情報サイトです。

基本情報だけでなく、公園・庭園の周辺施設や賃貸物件も調べることができます。例えば、宮城県仙台市青葉区の勾当台公園を調べると地域の人から投稿された写真、動画が掲載されています。また、匂当台公園の周辺施設情報、近くの賃貸物件情報なども掲載されています。仙台市の勾当台公園は私の懐かしい公園なので一例に用いたのです。

皆様も昔よく遊んだ懐かしい公園の現在の様子をこの資料で調べると面白いと思います。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)

タイツリソウは、中国原産のケシ科コマクサ属の宿根草です。花の形が鯛を吊り下げたようだというので、その名がついています。この花を鯛と見立てたのは、なかなか面白いと思います。

別名をケマンソウと言いますが、仏前を飾る金属製のつくりものである「華まん」に花の形が似ているところから付けられています。

写真の出典は、https://flower365.jp/13/112.html です。

晩秋の北アルプス連峰の山ろくの風景写真をお送りいたします。

写真の出典は、https://ganref.jp/.../mon.../portfolios/photo_detail/1543239 です。

函館は江戸時代から松前、江差とともに「松前三港」または「蝦夷三湊」と呼ばれ海産物の集積地として栄えてきた町です。安政元年、1854年に幕府は函館と下田の開港します。安政6年、1859年には長崎、横浜とともに日本国内初となる対外貿易港として開港しました。始めは函館でも長崎の出島方式の外人居留地が計画されましたが、失敗に終わって市中に外人が混在して住むことになったのです。それが異国情緒豊かな街並みとして残りました。そんな訳でロシア正教やカトリック教会やプロテスタント教会が多く建っています。

今日は異国情緒豊かな函館の古い教会や修道院を写真とともにご紹介したいと思います。2012年6月に、函館郊外の湯の川温泉に3連泊し、車で丁寧に回りながら撮った写真です。

3番目の写真はカトリック元町教会の内部に飾ってある14個の彫刻の一つです。この教会の中央祭壇と、会堂の内壁に飾ってある14個の木造彫刻はイタリアのチロル地方の作品です。ときのローマ法王ベネディクト15世が寄贈してたものです。力強い作品です。美しい作品です。この教会全体が調和を持った一個の美術的な作品になっています。

3番目の写真はカトリック元町教会の内部に飾ってある14個の彫刻の一つです。この教会の中央祭壇と、会堂の内壁に飾ってある14個の木造彫刻はイタリアのチロル地方の作品です。ときのローマ法王ベネディクト15世が寄贈してたものです。力強い作品です。美しい作品です。この教会全体が調和を持った一個の美術的な作品になっています。 4番目の写真は教会の内部に飾ってある14個の彫刻の三つです。明治維新の起きる前の江戸時代の末期に建てられた教会です。キリシタン禁教は明治政府になってから7年間も続けられたのです。

4番目の写真は教会の内部に飾ってある14個の彫刻の三つです。明治維新の起きる前の江戸時代の末期に建てられた教会です。キリシタン禁教は明治政府になってから7年間も続けられたのです。

7番目の写真は函館の近くの当別にあるトラピスト修道院です。周囲の風景が良いので何度も行きました。函館から車で30分くらいの所です。1894年(明治27年)に函館にいたベルリオーズ司教がトラピスト会総長に日本に創立の可能性を打診したのが始まりでした。そして信徒により函館の郊外の当別の原野が寄進され、1896年(明治29年)に建てられました。

7番目の写真は函館の近くの当別にあるトラピスト修道院です。周囲の風景が良いので何度も行きました。函館から車で30分くらいの所です。1894年(明治27年)に函館にいたベルリオーズ司教がトラピスト会総長に日本に創立の可能性を打診したのが始まりでした。そして信徒により函館の郊外の当別の原野が寄進され、1896年(明治29年)に建てられました。 8番目の写真はトラピスト修道院の裏にある古い木造の牛小屋です。この前が放牧地になっていてホルシュタイン種の牛が数頭牧草を食べていました。当別修道院で作られたバターやクッキーは有名です。

8番目の写真はトラピスト修道院の裏にある古い木造の牛小屋です。この前が放牧地になっていてホルシュタイン種の牛が数頭牧草を食べていました。当別修道院で作られたバターやクッキーは有名です。柿が実っている晩秋の風景写真をお送りいたします。 写真の出典は、「柿が実っている晩秋の風景写真」を検索して、インターネットの写真から綺麗な写真を選びました。 柿が実っている晩秋の風景は郷愁を誘います。日本人の故郷を思い出させる心の中の原風景です。 そんな写真をお送りいたします。

「珍しい花」の(3)としてカタクリの花の写をお送りいたします。

写真の出典は、「カタクリの花の写真」を検索して、インターネットの写真から綺麗な写真を選びました。

山地の林内に群生し、1 - 2枚つく葉にはまだら模様がある。春先に独特で見栄えする紅紫の花を咲かせたあと、地上部は枯れる。種子で繁殖するが、発芽から開花まで8 - 9年ほどかかる。かつて、球根から片栗粉が作られていた。

日本原産といわれ、北東アジア(朝鮮半島、千島列島、サハリン、ロシア沿海州)と日本に分布する。日本では北海道、本州、四国、九州の平地から山地の林内にかけて広く分布する。

何が圧倒的かといえば、その広さと、湿地故に人間を寄せ付けない大自然そのままの景観が他に無いのです。少なくとも日本には無いのです。

北にある屈斜路湖から流れ出した釧路川が釧路に近い大平野でシラルトロ湖、塘路湖、達古武湖に注ぎ、その湖沼群一帯が巨大な湿原になっています。

人間が入れない湿地なので高い展望台から景観を眺めます。カヌーで湖沼を渡ったり釧路川を下ったりします。少しだけ湿原にかけた木道を歩きます。あるいは釧路・網走間の釧網本線の観光列車「ノロッコ号」に乗って車窓から湿原の景観を楽しみます。

ここは曾遊の地です。ある時は川湯から釧路川に沿って、車で行きました。

今日は釧路湿原、そしてシラルトロ湖、塘路湖、達古武湖をご紹介したいと思います。北からシラルトロ湖、塘路湖、達古武湖の順番でご紹介いたします。

川湯から弟子屈町、標茶町と国道を南下するとまず下のような広大なシラルトロ湖が右側に見えて来ます。 1番目の写真はシラルトロ湖です。岸辺に駐車場があるのでしばし散歩をしながら写真を撮りました。

1番目の写真はシラルトロ湖です。岸辺に駐車場があるのでしばし散歩をしながら写真を撮りました。

シラルトロ湖を過ぎて、しばらく走ると今度は左側に「塘路湖入口」という看板があります。見落とさないで車を入れます。すると下の写真のように塘路湖があります。 2番目の写真はに塘路湖です。この湖はカヌーを漕ぎながら景観を楽しめます。今回は風が強すぎるので舟を出すことが出来ず乗れませんでしたが、大小さまざまなカヌーを見てその形状の美しさを楽しみました。

2番目の写真はに塘路湖です。この湖はカヌーを漕ぎながら景観を楽しめます。今回は風が強すぎるので舟を出すことが出来ず乗れませんでしたが、大小さまざまなカヌーを見てその形状の美しさを楽しみました。 3番目の写真は塘路湖の岸のカヌーです。塘路湖から再び国道に上がり、さらに南下すると「達古武湖キャンプ場入口」という看板が右手に見えます。そこを入り、2km位行くと下のよな達古武湖が広がっています。

3番目の写真は塘路湖の岸のカヌーです。塘路湖から再び国道に上がり、さらに南下すると「達古武湖キャンプ場入口」という看板が右手に見えます。そこを入り、2km位行くと下のよな達古武湖が広がっています。

4番目の写真は達古武湖です。カヌーに乗るには時間を充分とって置くことが重要であると気が付きます。

4番目の写真は達古武湖です。カヌーに乗るには時間を充分とって置くことが重要であると気が付きます。

ここには立派なビジターセンターがあり釧路湿原の案内を丁寧にしてくれます。純朴そうな小父さんがこちらのスケジュールや時間的余裕を聞いた上で、細岡展望台へ行くのが一番と教えてくれました。そしてそこへ行くのは途中から舗装道路でなく悪路になるが根気良く車を走らせなさいと教えてくれるのです。

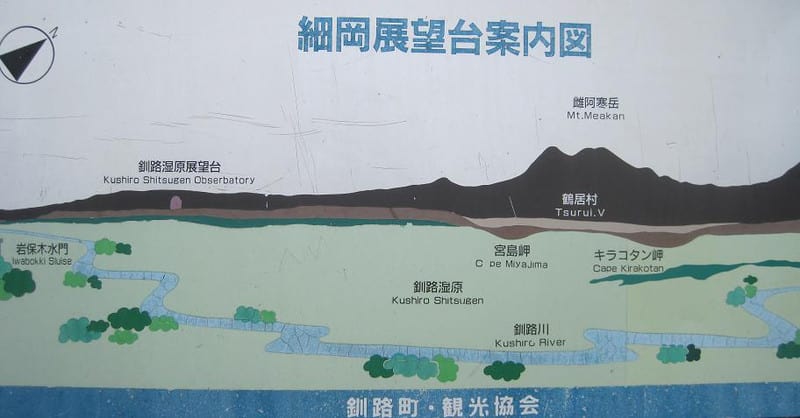

教えられた通り悪路をゆっくり3kmほど行くと車に乗ったまま高い細岡展望台に行きつきました。生憎、霧がかかっていて写真は下のようにぼんやりしたものになりました。 5番目の写真は細岡展望台から見た釧路湿原です。霧がかかっていました。霧でよく見えないので展望台から見える風景の案内版を撮りました。

5番目の写真は細岡展望台から見た釧路湿原です。霧がかかっていました。霧でよく見えないので展望台から見える風景の案内版を撮りました。 6番目の写真は釧路湿原の案内図です。この展望台の下には釧網本線の「ほそおか駅」がありノロッコ号も停まります。若者が一人ホームの隅でうずくまって待っていました。間もなくノロッコ号が来て、若者が乗っていきました。

6番目の写真は釧路湿原の案内図です。この展望台の下には釧網本線の「ほそおか駅」がありノロッコ号も停まります。若者が一人ホームの隅でうずくまって待っていました。間もなくノロッコ号が来て、若者が乗っていきました。 7番目の写真は釧網本線の「ほそおか駅」です。間もなくノロッコ号が来て、若者が乗っていきました。

7番目の写真は釧網本線の「ほそおか駅」です。間もなくノロッコ号が来て、若者が乗っていきました。 8番目の写真は下は出て行くノロッコ号です。大きな窓をご覧下さい。楽しそうですね。そしてこの駅の近所にはカヌーを釧路川へ上げ下ろし出来るようにスロープがついています。折しも車で牽引した台車に積んだカヌーを引き揚げていました。

8番目の写真は下は出て行くノロッコ号です。大きな窓をご覧下さい。楽しそうですね。そしてこの駅の近所にはカヌーを釧路川へ上げ下ろし出来るようにスロープがついています。折しも車で牽引した台車に積んだカヌーを引き揚げていました。

釧路湿原の楽しみ方は人それぞれです。しかし広大な湿地だけに何か独自の計画を持って行けば一層楽しいのではないかと思います。

今日は「北海道の魅力」の(6)として釧路湿原、そしてシラルトロ湖、塘路湖、達古武湖をご紹介致しました。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)

珍しい花のサギソウの花の写真をお送りいたします。

日本では環境省により、レッドリストの準絶滅危惧(NT)の指定を受けています。ゴルフ場や宅地開発などによる湿地の消滅、栽培目的の人為的な採集、自然遷移に伴う湿地の乾燥化などにより、絶滅した自生地が多く個体数は減少しているのです。

写真の出典は、「秋の富田ファームのラベンダー畑の写真」を検索して、インターネットの写真から綺麗な写真を選びました。