父の第四歌集 「 永遠と木草 」( 昭和 57年 )の中の「 木ノ本 にて 」

より

木ノ本にわれら来りて裏通り いちゃうの大木並立つところ

いちゃうより眼移せば中空に 未だ輝かず白き半月

たしかなる季の過ぎ行き梢高く 黄の残葉のいちゃう仰げば

木ノ本の本陣なりし薬種屋に げんのしょうこをわが求めたり

木ノ本は湖北の旧伊香郡の中心地 、北国街道の宿場町として栄えた所

で今は長浜市。

私の思い出では、列車で若狭へ帰省する際 、北陸本線で木ノ本と敦賀

の間はとても雪深かった印象しか残っていません。

今回の車の旅では、まず木之本地蔵にお参りした後、北国街道沿いの

古い家並を歩きながら写真を撮ってきました

父の歌に出てくる「 ゲンノショウコ 」は、昔から下痢止めの薬草と

して使われています。

旧本陣は薬局になっており、明治26年、先先代の当主は日本薬剤師の

第一号の免許を取得されたとか。

近くの伊吹山は薬草の自生地としても知られています。

父の第三歌集 「 しらぎの鐘 」( 昭和 57年 ) の中の「 湖北遊草 」より

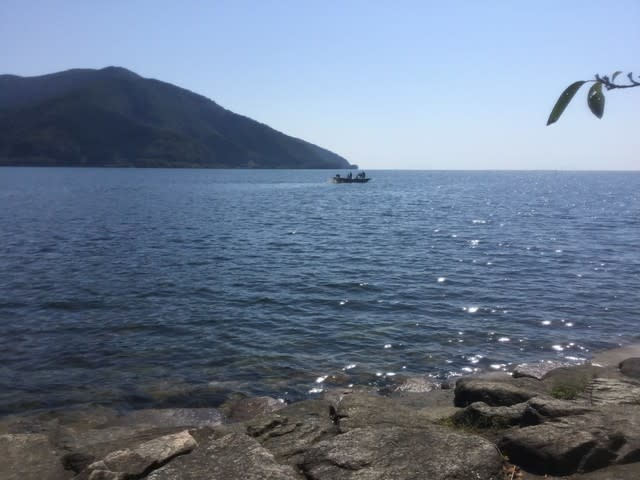

びわのうみ その北岸をわれら行く 秋の光はけぶらへるなり

たたえたる水あをぐろく晩秋の 光あびるびわのみづうみ

琵琶の水 鈍き銀いろに光りつつ 湛へたりけり さざなみもなく

歌集「 木草と共に 」より

父は師と仰ぐ歌人 若山牧水の「 自分は自然の一部である。また、自分

は自然の裡 ( うち ) にある 」という考え方に共鳴していました。

父は「 自然に溺れた。平凡な雑木雑草に心を惹かれた。私の歌が平凡な

のは、あたりの自然が平凡なのと同じであろう。」と歌集の後記で述べ

ています。

琵琶湖周辺へも飽きることなく歌友と共にで出かけています。

その歌友に 「 同じ道でも四季によって感動が違う。去年と今年 、昨日

と今日、又朝と夕暮れとでも異なる。毎日毎日が新鮮である。」と

語っていたそうです。

写真は琵琶湖 北岸 筆者 撮影

毎日毎日が新鮮である、という感性は素晴らしいですね。

とくに齢をとってからは。(遅足)