グルスアンアーヘン

「花咲く乙女たち」

~乙女たちと知り合う~

語り手は、一人の女の子に決めずに、集団と仲良くするのが楽しくて、みんな自分に気があると思っている。

アルベルチーヌは、知れば知るほどいい子であることがわかる。

この章の終わりで語られるには、貧しい身の上でありながら、様々な家に招待されて可愛がられている彼女は、天性の人たらしなのである。

アンドレは、知性の高くて一見思いやりがありそうな子だけれど、言葉に心がこもっていないらしい。

途中でパリに帰るジゼールは、「青い目の中に、真心と愛情のこもった微笑みがよぎり、それがパッと輝くのがみられた」ことで、語り手はたちまちかっとのぼせ上がる。

と同時に、アルベルチーヌが話してる間、彼女の頬をながめながら、これはどんな匂い、どんな味がするのだろう。と考える。

語り手は幼年期から想像で書き上げた恋愛劇に、少女たちがみな申し合わせたように、出演を希望しているように思われた。

スターが誰であれ、常に決定版の形態を維持していた。

少女たちの友人で、ゴルフや競馬に夢中で若者オクターヴについて。

◯彼は「何もせずにじっとしている」ことができなかった。もっとも、彼は未だかつて何かをしたことがなかったのだけれども。……オクターヴの物思わしげな額の奥に宿る絶えざる知性の欠落は、その落ち着いた様子にもかかわらず、なんとかものを考えようとしても考えられないもどかしさを与え、そのために彼は、あまりに考えすぎた哲学者に起こるように、夜もろくろく眠れないのであった。

と、肉体と筋肉生活を送る若者には辛辣。

いつも自分は少女の肌や肉体のことばかり考えているのに。

少女を彼女たちの母親と見比べるところもひどい。

◯少女たちの傍らの母親なり叔母なりを見れば、それだけでこれらの顔立ちの歩む距離を充分に測定できる。……三十年足らずのうちに目は衰え、顔はすっかり水平線に没してもはや光も当たらなくなるような時期に到達するだろう。

変なとこばかり、わざわざ引用してしまった。

ヘタレでスケベ心満載で甘ったれで勘違いばかりの語り手が、本当に少女たちに相手にされていたのか怪しくなるが、その当時から、そういったダメ部分を凌駕する、芸術家だけが持つ知性とセンス、面白さがあったんだろうか。

次第にアルベルチーヌに惹かれていく語り手。彼女にはどこか、ジルベルトに似たところがあると感じる。語り手によれば、好きな女の類似は、自分の気質による、と。

◯人工的な斬新さよりも、反復のなかにこそいっそうの力があり、これが新たな真理を暗示するはずだからだ。

私は好きなタイプって特になくて好きになった人に類似もない。私って気質がない、ってことなのか。

プルーストが若くて美しい少女たちをこれでもかと描写するせいか、夢に全くファンでもないのにマッケンユウが出てきてラブラブだった。

3月はじめの週。

河原で、何年かぶりにカワセミを見た!

でもすぐに上流へ飛んで行った。

前に見たのは開発前でホバーを初めて見た。

庭にはシジュウカラのカップルが来て、

木の枝や地面に芋虫がいないか物色している。

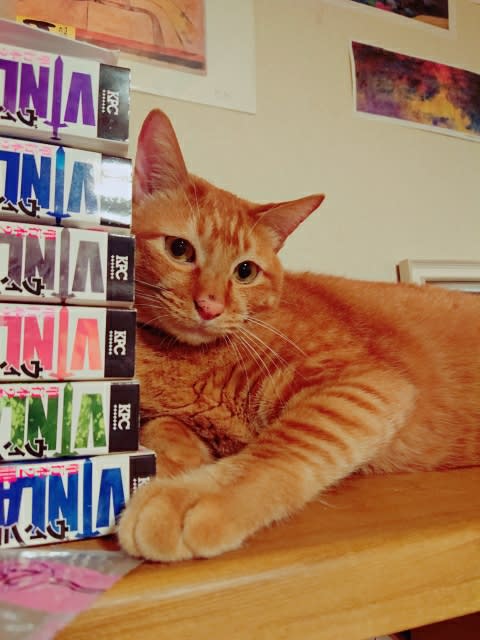

モンチが網戸越しにその様子をじっと見てたけど、

シジュウカラは全然気にしない。

植木屋が持って来てくれた

トロリウスとサマーソルベットを植え付け。

殿ビーは私の首や脇の下とか、

体温高めのところにくっついて寝る。

起きぬけ、肩と背中がガチガチに痛い。

モンチはホトカで一人で寝ていて

ホトカが切れると目が覚めて、

周りに誰もいなくて「アー、アー」と

高い声で鳴いた。

「モンチ、こっちー」と寝室から呼ぶと

鳴くのをやめてすっとんで来て、

ベッドの下から私を見上げてぷるるるるる。

眠いのでそのまま寝て、

視線を感じて目を開けると、

同じ姿勢のまま私を見つめていた。

身に余る幸せ。

でもまだ寝る時間なのよー。

「未明の闘争」読了。

冒頭のビックリガードは

大学時代しょっちゅう歩いてたので

懐かしくてするっと入れた。

アキちゃんや和歌山の話も面白くて、

笑えるところもいっぱい。

一人の人が書いてると思えないピンチョン感。

前半は河原に行って読むことが多くて

少し読むごとに多摩川の流れを見ながら

あれこれ考えるのも楽しかった。

鳴海が消えてから、

横須賀~キングストン、

そして外猫たちときて、

どんだけー、っていう盛り上がりで

一気にラストまで読んだ。

読み終えた後も

寝るまで涙が止まらなくて、

寝て、起きてもまだ鳴り響いていた。

カンバセイション・ピースも

2回読んで2回とも泣いて、

それは実家の庭や庭のお墓に眠る猫や

今周りにいる猫たちへの

愛しさがあふれての涙だった。

未明の闘争の涙はそれにくわえて、

どこかで会った野良猫たちや

会ったこともない外猫たちへの

愛しさがあふれての涙だった。

愛しいぶんだけ悲しい。

「悲しいのも楽しいのも同じでしょ?」

これまでの時間や自分の身体だけでなく、

その外側の空間、過去や未来、

あったこと、なかったことを越えて響く。

鳴海とホッシーの歳の差がちょうど15歳!

本当に昔、作者と山下公園デートしたみたい。

私は自分が28になるまで

30過ぎの男は対象外だったけどね。

(28になったとき、自動的にダーが30に)

すごい小説だ。また読もう!!

■ 最近読んでる本

「小説、世界の奏でる音楽」

途中まで読んで、また最初から読んだ。

いいなぁ、と思うページに

小さく折り目を入れてたら、

折り目だらけになり、

気になるけど、飲み込めない文章は、

手帳に書き出したりしてみた。

著者の思考をたどるように

考えながら読むのが楽しい。

世界はいつも生まれ育つプロセスにあって、

それを感じる自分がいて、

自分というのも、

ほとんどの部分は外の世界にあって、

その全体が主体になって、

えーと、、

無意識が外の世界にあるというのは、

鎌倉で、あ~こういうことか、

と簡単にわかったのに、

その後でどういうことだったか

思い出せない。

カンバセーション・ピースの

ラスト近くになっての、

実家にいた猫と、

その猫のお墓のある庭と、

横で寝ている猫たちへの愛しさが

溢れかえって涙が止まらないという、

それまでに味わったことのない感動は、

まさに私の身体、時間に響いた、

ということだった。

時間=猫=愛。

気になることを取り上げては、

自分ではとても到達できない

思考のはるか遠くまで、

連れていってくれるので、

著者に惚れ惚れしてしまう本。

■ チェーホフ「谷間」

終わり近くに、

成瀬映画みたいな衝撃の展開があり、

息苦しくなったところに、

農民のおじいさんの

突き抜けたセリフで、

東横線で大泣き。

■ 「シンセミア」

続編が出たので読み返し中。

この爽やかな季節に、

なぜ変態&ジャンキーまみれの小説を、

という違和感は最初だけで、

どんどん普通に思えてくる。

パン屋の若夫婦が、

雨の中、山を登っていくところ、

その後水浸しになった町のくだりが

やっぱりいい。

ドストエフスキーは

十代のころ片っ端から読んだので、

私の血になって流れてるんじゃないか、

と思えるくらい小説の世界にスッポリはまった。

といっても、

初めて読んだときもそうだった気がするけど。

忘れてた登場人物も多かったけど、

どの人物も、魅力たっぷり。

トーツキイを除いて。

ひとクセもふたクセもある激情家で、

根はいい人ばかり。

かわいそうだけど、美しい人たち。

特にかわいそうなガーニャ。

ナスターシャに足蹴にされ、

作者にも散々ないわれような上、

アグラーヤにまで?!

初めて読んだとき

ナスターシャ・フィリッポブナに

心酔したもんだけど、

読み返してみると

レーベジェフも、イヴォルギン将軍も、

コーリャも、リザヴェータ夫人も、

アグラーヤも、

エヴゲーニィ・パーブロヴィチも、

ロゴージンも好きだ。

イポリートだって憎めない。

ガンカは、

まぁふつうかな…

またいつか面白く読み返したいので

内容には触れない。