シダレエゴノキはエゴノキの園芸種だそうだ。異常気象のせいか、本来花期が5~6月なのに、開花していた。果も実っていたので、花と共に撮ることができた。

エゴノキ科 エゴノキ属

別名「萵苣の木(ちしゃのき)、轆轤木(ろくろぎ)」

2013年10月17日午後1時20分ころ

↓ シダレエゴノキの果

メモ

・エゴノキは落葉小高木。北海道~九州・沖縄まで、日本全国の雑木林に多く見られる。

・和名は、果実を口に入れると、喉や舌を刺激してえぐい(えごい)ことに 由来する。

・チシャノキ、チサノキなどとも呼ばれ、歌舞伎の演題『伽羅先代萩』に登場するちさの木(萵苣の木)はこれである。

・庭木などとして栽培もするほか、緻密で粘り気のある材を将棋のこまなどの素材にされる。

・また、果皮に有毒なサポニンを多く含む。

・果皮をするつぶすと泡だって石鹸のかわりになる。

・花期は5~6月。

・果実は8~9月に熟して割れ、茶色の種子をだす。

参考文献 日本文芸社「樹木図鑑」

茨城県フラワーパークでは、ジュウガツザクラ(十月桜)が満開だった。マメザクラとヤマザクラの雑種で葉が小さいのでコバザクラとも言われる。10月ころから咲き始め、11月~12月に一度ピークを迎える。その後ポツポツと数輪程度で咲き続け、春には小花柄(サクランボの軸)の長い春花となって咲く。春には葉も花と同時展開する。

バラ科サクラ属

別名「コバザクラ・シキザクラ」

2013年10月17日午後1時20分ころ

こんぶくろ池のキノコ その3

↓(11)シロニセトマヤタケ

↓(12)スギエダタケ

↓(13)ダイダイガサ

↓(14)チチタケ

↓(15)チャダイゴケ

↓(16)チョウジチチタケ

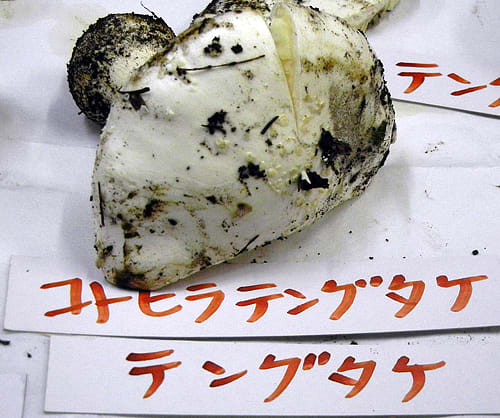

↓(17)コトヒラテングタケ

↓(18)テングタケダマシ

↓(19)ニクウスバタケ

↓(20)ヌメリハツタケ

↓(21)ヒイロタケ

↓(22)ヒノキオチバタケ

↓(23)ベニタケ科

↓(24)ベニタケ

↓(25)ホコリタケ

↓(26)モリノカレバタケ属

雨降りの中、一部足下が泥道だったが、ほんの1時間余りで26種類ものキノコに出会った。

図鑑風に分類したいところだが、勉強不足で出来ない。

今後たくさんのキノコに出会ってキノコと仲良くなりたい。

こんぶくろ池のキノコ その2

↓(1) アルニコーラ

↓(2)イッポンシメジ

↓(3)エリマキツチグリ

↓(4)キイボカサタケ

↓(5)キタマゴタケ

↓(6)キチチタケ

↓(7)キツネのカラカサ属

↓(8)クサウラベニタケ

↓(9)クロコブダケ

↓(10)シロオニタケ

こんぶくろ池のキノコ その3へ

かしわ環境ステーション主催のこんぶくろ池自然博物公園キノコ観察会へ参加。キノコについては全く知識がなかったので、その奥の深さに感嘆。大変難しそうだが、少しずつ勉強していこうと思った。天気の良い日に、写真を撮りに時々出かけていたが、雨降りの日は初めてだった。

弁天池もこんぶくろ池も見たことがないような水量だった。

↓ 弁天池と流れる川

↓ こんぶくろ池

講師のO先生からキノコについての講義うけてから、キノコ採集。

その後採集してきたキノコの解説をして頂くという形式だった。

キノコの分類などまだまだ分からないことが多いので、取り敢えず、

今回出会ったキノコを順番に記録だけしておこうと思う。

↓ 採集したキノコ。画像クリックで拡大。

こんぶくろ池のキノコその2へ続く