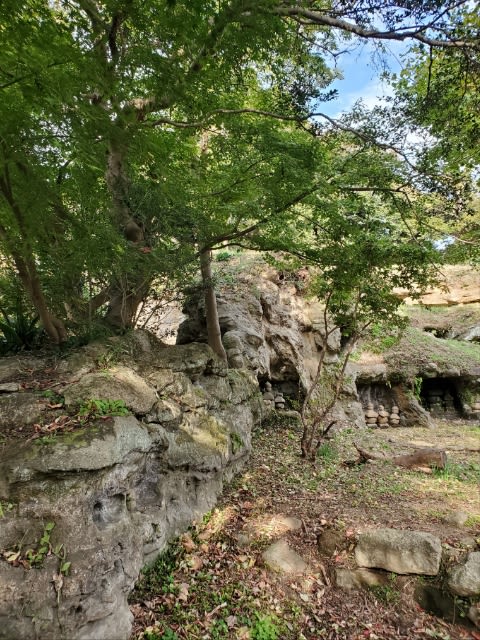

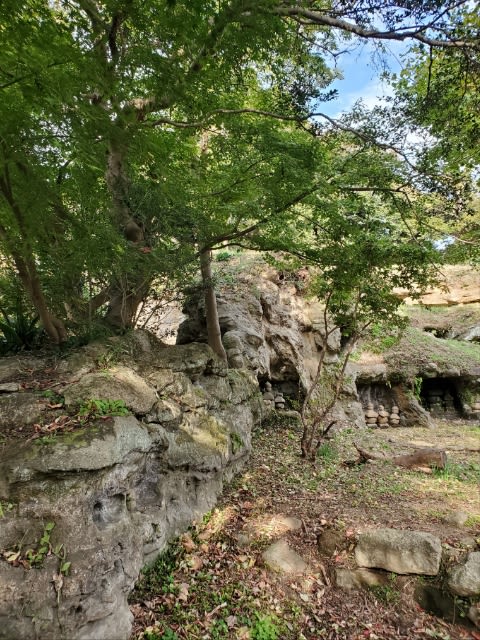

(神奈川県逗子市小坪 国指定史跡)

文禄三年(1594)の検地帳に「まんだら堂」と記載があることから、こう呼ばれているが、「まんだら堂」の由来は不明である。名越切通沿いに掘られたやぐらは、150穴確認されており、鎌倉時代後期から室町時代中期まで、前面の平場で火葬された遺骨を、墓地であるやぐらに保管したものである。

(奈良市高畑町 2012年10月26日)

奈良ホテルに面する荒池は、天正十七年(1589)豊臣秀吉の命により築造された溜池という。明治21年(1888)現在の規模に拡張され、平成9年(1997)調整池として再整備されている。

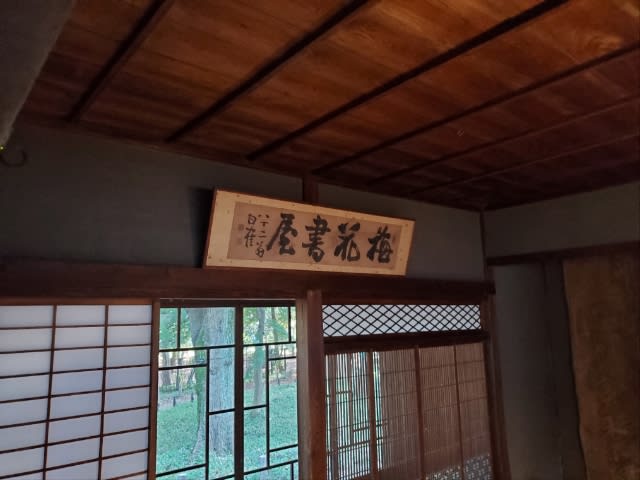

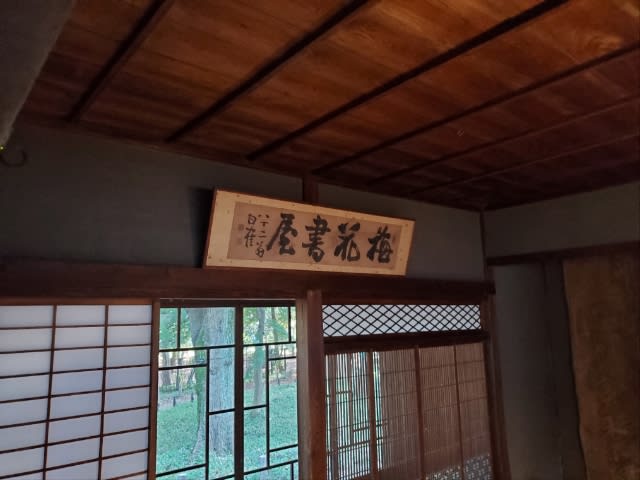

(東京都世田谷区粕谷)

明治40年(1907)から小説家徳冨蘆花の邸宅恒春園があったこの地は、蘆花が昭和2年(1927)に逝去後、昭和11年(1936)夫人が東京市に家屋と耕地を寄付し、公園として整備された。敷地内には蘆花夫妻の墓所がある。

(北海道旭川市常磐公園 2012年5月24日)

昭和21年(1946)5条通に開設されたのが始まりである。昭和33年(1958)現在の常磐公園内に移転され、平成6年(1996)現在の施設が建設された。蔵書数は約65万点である。

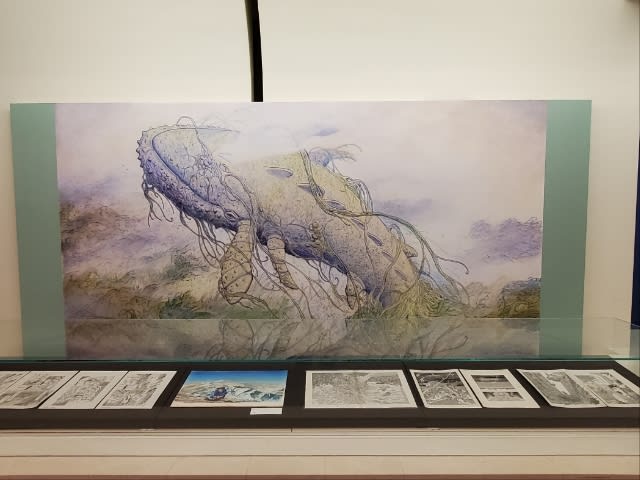

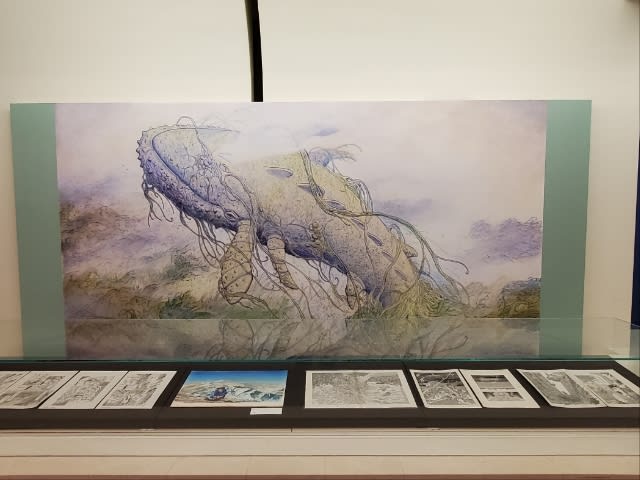

(東京都世田谷区南烏山)

実業家久保政吉の邸宅であったこの地には、庭池を挟んで平成7年(1995)に世田谷文学館が開館された。久保邸の母屋は平成21年(2009)に取り壊され、門及び塀、蔵が往時を偲ばせている。

(神奈川県鎌倉市御成町)

旧三井銀行取締役だった間島弟彦氏の夫人が昭和11年(1936)に、それまで関東大震災で倒壊し仮施設として由比ガ浜の鎌倉小学校教室を利用していた図書館を、町に建設費を寄付して建設された旧鎌倉図書館(木造2階建、床面積455㎡ 1950-鎌倉市図書館)がある。長らく図書館として利用されてきたが、昭和49年(1974)新設の中央図書館に機能を移転させ、その後は教育センターとして利用された。然し、講堂共々老朽化及び維持管理コストを理由に解体の話が持ち上がった。市民の運動により現在は保存にシフトしたが、学童保育施設「おなりこどもの家」として再利用するにあたって改修工事が始まったものの腐食が酷く、設計入札のやり直しや改修予算が4億円超えに増大したこと等により工事が中断放置されている。

(北海道旭川市常磐公園 2012年5月24日)

昭和38年(1963)に竣工された、RC造4階地下1階塔屋付、延床面積2,778㎡,8mドームのプラネタリウムを備える教育施設である。1960年代前半のモダニズム建築の流行であるR庇が特徴的である。平成17年(2005)旭川市科学館サイパルとして北彩都あさひかわ再開発地区に移転され、その後は旭川市文学資料館として使用されている。

(東京都品川区西大井)

天台宗帰命山養玉院如来寺の瑞應殿には五智如来像があり、僧であり仏師である但唱が寛永年間(1624-44)高輪(港区)に如来寺と五智如来を造営し、高輪の大仏と呼ばれたという。然し、享保十年(1725)と延享二年(1745)火災に遭い、薬師如来を残し四躰を焼失。延享三年(1746)に堂宇と釈迦如来、阿弥陀如来、大日如来、宝生如来が再建された。明治41年(1908)現在地に移転されている。

(北海道旭川市 2012年5月24日)

かつて陸軍第七師団(旭川市近文)と旭川駅を結ぶ道路であったため師団通と呼ばれたが、昭和20年(1945)終戦と共に平和通と名を変えた。その後、旭川駅よりの1kmが日本初の恒久的歩行者天国となり、幅20mの公園道路となった。

(北海道旭川市七条通 2012年5月24日)

昭和42年(1967)に造立された像は北海道開拓百年事業によるものであり、北海道庁長官そして上川地方の発展に功績のあった永山武四郎(1837-1904)を偲ぶものである。