皇女を住持にいただく比丘尼御所の生活は、長い歳月の中で培われた年中行事とともにある。

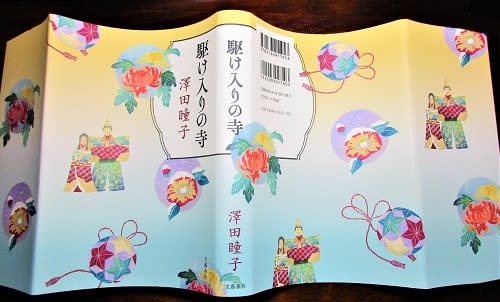

7編の短編の連作『駆け入りの寺』は比丘尼御所に出入りする町の人々の様々な人生を見ながら、つながりを感じ取っていくうちに7つが重なってラストを迎えた。短編なので各編は思い切りのよい展開だが、感情のひだがうまくとらえられている。

〈芝折垣の陰で、盛りの過ぎた小菊が揺れている。〉の一文で始まるのは表題作「駆け入りの寺」。

〈早春の淡い陽が、なだらかな斜に広がる畑を温めている。〉で始まる、「不釣狐」。

〈鼻をつく樟脳の香りが、薄暗い納戸に垂れこめている。〉と、「春告げの筆」。

〈林丘寺の庭の木々を、澄んだ夏の陽が眩しく照らし付けている。〉は「朔日氷」。

…などと各編冒頭の一文(部分)は季節感にあふれ、松の内、上巳の節句、水無月の氷の朔日、乞巧奠(七夕)、重陽の節句での観菊の宴に達磨忌、といった行事が営まれる。そこに駆け込んでくる人がいて、事が持ち上がる。

目の前の現実を捨て、ひとときの安寧を得ても過去は必ずその身に付きまとう。正面から向き合ってこそ、人は初めて違う生き方をつかみ取れるのだと、寺につかえる青侍・静馬は人の逃亡を許すことができない。子供のころ、養父母の元から逃げ帰り前住持・元瑶に救われた静馬だったが、罪の意識を抱えていて、人に厳しかった。だがどこにも駆け入る場所がなく、かつて一度人を傷つけたことがあるという元瑶の過去に触れ、人を慈しみ、人を許す心のやさしさ、柔らかさの奥を知るのだった。

人を許すこと、そして自分は人に許されていることを知って、静馬は背負ったものを一つ捨てることができただろう。

「人の世というものは、辛く苦しいものであらしゃる。そんな中で一所ぐらい、誰もが逃げ込める場所があってもよろしいんやないやろか」

まろまろとしたやわらかな御所言葉を楽しんで読後の気持ちも落ち着いた。読みたっかった『孤鷹の天』上下を手に入れてあり出番待ち。大好きな奈良時代が舞台なのはこれまた楽しみなこと。