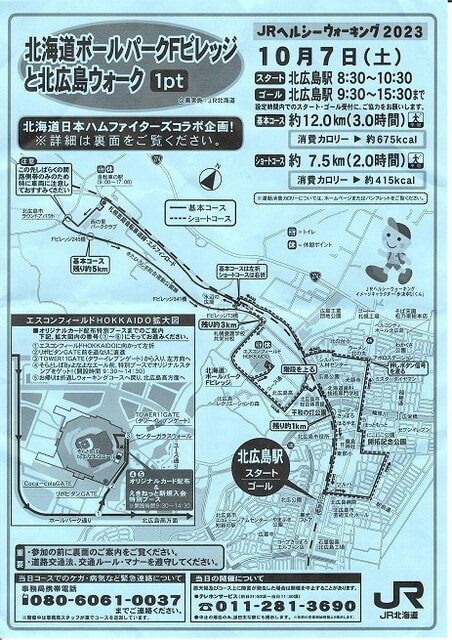

北広島市にFビレッジが誕生してこその新コースである。前日までの荒天が止み、秋晴れながらやや肌寒いくらいの気温の中、Fビレッジ、そしてエルフィンロードを気持ち良くウォーキングを楽しめた北広島コースだった。

本日、JRヘルシーウォーキングの「イベントウォーク」が北広島駅をS & Gとして開催された。私は設定されたスタート時間の8時30分に5分遅れの8時35分に北広島駅東口をスタートした。

私は北広島市のことをよく分かっていないのだが、いったい北広島市は駅の東口と西口ではどちらが表玄関なのだろうか?私は西口にバスターミナルがあるので表口と見ていたのだが、今日歩いてみると住宅が密集し、公共施設も充実している東口が表玄関なのかな?とも思ってしまった。はたして真実は??

※ 円屋根が特徴の北広島駅の東口です。

※ 北広島駅の東口のすぐ近くに「北広島市芸術文化ホール」が建っています。

※ 写真のように住宅が密集している駅の東口近くの住宅街です。

コースはまずその東口側の住宅街を練るように歩いた。住宅街の中を国道46号線も走っていた。

※ 住宅街を貫いて国道46号線が走っていました。

やがてコースは札幌市と北広島市を結ぶ自転車道路に導かれる。このコースの北広島市側は「エルフィンロード」と呼称されているが、“エルフィン” とは、妖精を意味し、北広島市のマスコットキャラクターだということだ。

※ 札幌と北広島を結ぶ自転車道路「エルフィンロード」です。

このエルフィンロードはJR千歳線に沿って走っており、私たちは札幌方面に向かって延々と3キロ以上遡ることになった。自転車道路は車の心配もなく、信号もないのでとても歩きやすい。サイクリングをする人やランニングする人たちと行き交いながらのウォーキングは楽しいものである。やがて自転車道路の脇に「自転車の駅」というサイクリストたちの休憩施設に到達し、コースはそこから折り返す。

※ エルフィンロードと並行するようにJR千歳線か走っています。

※ エルフィンロード脇に建つ「自転車の駅」です。

このコースが「エルフィンロード」とは並行して走っており、「きたひろしま総合運動公園線(道々1180号線)」となっているが、どうやらFビレッジの誕生によって新設された道路のようである。というのもその道路に架けられている橋が「Fビレッジ245橋」、「Fビレッジ341橋」、「Fビレッジ73橋」となっていて、完成年月日が今年初めとなっていることから、どうやらFビレッジへのアクセス道路として設けられたのではないか、と参加者たちと話しながら歩いたのだった。

※ パークゴルフを楽しむ愛好者ですが、その向こうに新設なった「Fビレッジ245

橋が見えます。

※ きたひろしま総合運動公園線(道々1180号線)の様子です。

※ 各橋には写真のような真新しい橋名板が取り付けられていました。

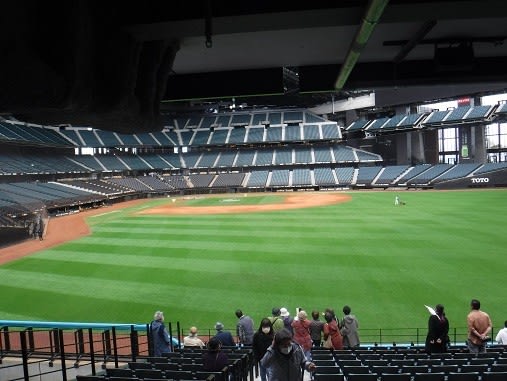

やがて特徴のある三角屋根のエスコンフィールドが視界に入ってきた。そして球場の周りを一周するように歩いて球場内に導かれた。実はこの日の「イベントウォーク」は北海道日本ハムファイターズとのコラボ企画で、球場内の一角でヘルシーウォーク担当職員がスタンバイしていて、「オリジナルカード」を配布していたのだ。それをゲットした後、あるいは日本ハムの選手たちが秋季キャンプをエスコンフィールドで行っているのではないかと期待して覗いてみたのだが、残念ながらまだ秋季キャンプはやってはいなかった。

※ エスコンフィールドの裏側です。屋根は開放されていました。

※ フィールド内に選手の姿は見えず、芝の手入れが行われていました。

エスコンフィールドを離れ、北広島高校の前を通り、コースは再び「エルフィンロード」に導かれる。ちょうどエスコンフィールドで野球の観戦を終え、北広島駅まで徒歩で向かう人たちのために造られた道路が「エルフィンロード」に連絡できるようになっているのである。そこを歩いて行くと、再びスタートした北広島駅東口に到達した。

※ 球場のすぐ横に建つ北広島高校の校舎です。

※ ゴーるの北広島駅東口が見えてきました。

「イベントウォーク」の場合は多くのウォーカーと一緒に歩くことになるため、どうしても競うように歩いてしまう。だから今日も時速5キロくらいで12キロを歩いてしまった。ちょっと無理をしてしまった感がある。私の場合は時速4キロくらいで歩くのがちょうど良いのだが…。まあ「イベントウォーク」の場合は仕方のないことだ。「いつでもウォーク」で一人歩きの時には自分のペースで楽しんで歩くことにしたいと思っている。

※ ウォーキング参加者にプレゼントされたスタンプ付きのオリジナルカードです。