山本源五左衛門勝安より

山本源五左衛門勝安より

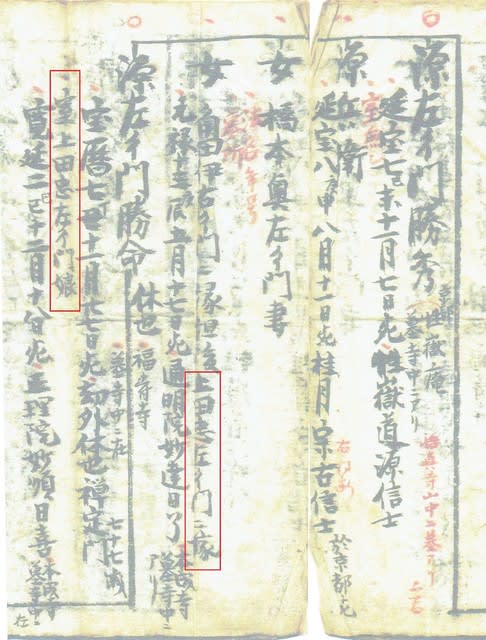

この系図は八代城主松井家(細川家筆頭家老)30,000石の家司を勤められた山本家(500石)の系図である。

今般現ご当主が帰郷されたおりお目にかかりわざわざお届けいただいたものである。

□書きにした上田忠左衛門は、わが高祖母の実家の初代である。つまり山本源五左衛門勝安(土水)女が上田忠左衛門に嫁ぎ(再嫁)その女子が源左衛門勝命に嫁いでいることが判る。これは上田家の史料には見られないものである。

察するに、源五左衛門女は上田忠左衛門の後室だと思われる。女子が又山本家に嫁いだという事だが、源左衛門勝命なる人は松井家当主の命により、宇土の見崎家から養子として入った人である。山本家の分家(武右衛門家)の初代という事になる。つまり上田忠左衛門の血は分家・武右衛門家に受け継がれている。

山本家の本家のご当主には初めてお会いしたが、数年前ある事柄でメールのやり取りをし、そんな中でこのことをお教えいただいたのだが、今般このような証拠ともいうべき史料を頂戴して感激している。深甚なる感謝を申し上げる。

今回を以て「度支彙凾 寛政元より文化七迄 法令條諭・十七」は完了いたしまた。

次回からから新たに「度支彙凾 文化八年より十四迄 法令條諭・十八」(p752~777)をご紹介してまいります。

現時点における進捗率は約83%となり、残りは以下のような状況となりました。

まずは「度支彙凾」の残りの完了(p752~840)を頑張りたいと思います。

■度支彙凾(たくしいかん)

十八 文化八より十四迄 法令條諭 p752~777 未

十九 文政元より五迄 法令條諭 p778~805 未

二十 文政六より十迄 法令條諭 p806~840 未

■雑色草書 p841~904 済

■市井雑式草書附録 p905~964 未

■御刑法定式 p965~984 未

七一二

一上益城郡鯰手永井寺村懸葭原と申江湖筋之儀、以來四季 現・上益城郡嘉島町井寺

共諸漁被禁候ニ付、杭木をも被建筈ニ候、右之通一統可

及旨、已下例文

四月九日 右同

七一三

一御備組之人數追々調練付て、見物躰之儀は一切難成旨

候條、左様御心得、已下例文

四月十二日 右同

七一四

一於江府一橋大納言之御生母善修院様、先月十七日御死 一橋大納言→細川齊樹室・紀姫(蓮性院)の父・一橋治齊(将軍家齊実父)

去之段江戸より申來候、依之今明日諸事穏便相心得、此

段已下例文

四月十六日 奉行所

七一五

一親類病死之節、忌懸ニて無之續より忌服之儀相達、或忌

之日數相違之儀も間々有之候間、頭々手前ニても致吟味、

不分明儀は御書方承合候上可相達旨、安永五年及達候通、

然處於御書方も准例相見兼候忌服は、公邊え問合ニも指

出候處、忌服之儀兼て承合相糺置、指懸候尋候ハヽ可為

不念旨、以前従公邊御觸達有之、不審之忌服は前以承合

置可申旨、去々年猶又従公邊御觸出有之、急成ル問合は

御返答御断有之由候、依之不分明之忌服ハ兼て御書方承

合置、忌服達之期ニ至指懸問合無之様相心得、此段觸支

配方へも可被達置候、以上

文化七年五月晦日 奉行所

七一六

一有吉主膳殿病死ニ付、六月十六日より日數三日穏便觸有 有吉主膳→有吉家13代立直(有吉家では立英を初代とする)

之候事

一於江戸おらく御方五月廿日卒去ニ付、六月十七日より日 御羅久の方→将軍家斉側室、将軍家慶生母

數十日繕作事五日相止可申旨御觸有之候事

七一七

一御鷹場内井手川幷堀筋ニては、八月より翌二月迄ハ漁被

禁置、尤川筋之儀は御建川之外は四季共ニ不苦旨、寶暦

二年及達置候通候處、年舊儀ニ付幼年之者ハ猶更間々心

得違之族も有之哉ニ相聞、就中當八朔所々井手川堀筋ニ

て漁いたし候族も多有之たる様子相聞候條、已來ウケ釣・

蚊頭釣は各別、釣漁たり共異り候儀は彌以堅仕間敷旨、

末方迄不洩様屹及達置歟申由、御用番被申聞候條左様御

心得、已下例文

八月十三日 御奉行中

七一八

一舛之儀、京都福井佐左衛門方焼印有之京舛を用來候國々 福井佐左衛門→福井作左衛門ではないか?

近來猥ニ成候、紛敷舛取扱候趣相聞候、追て佐左衛門方

より舛改之者打廻歟申旨急度相守、都て弦懸舛・木地舛

共佐左衛門方之京舛を用加申候、若於相背は可為曲事候、

右之趣五畿内・山陽道・南海道・西海道・山陰道之内因

幡・伯耆・出雲・石見・隠岐幷壹岐・對馬都合三拾五ヶ

國三年相觸候處、近年猥ニ成、紛敷舛數多取扱候趣相聞

不届候、此度佐左衛門方より舛改之者相廻り可申候間前

以相觸候通急度相守、佐左衛門方之京舛之外紛敷舛堅取

扱申間敷候、若於相背は可為曲事候

午六月

七一九

一有吉主膳殿儀、有吉七郎殿を養子奉願置被相果候、依之 有吉七郎→有吉家14代立憲(実12代立貴子)

名跡相續被仰付、主膳殿へ被下置候御知行無相違被下御

家老職被仰付、主膳殿へ御預被置候組をも直ニ御預被置、

座席代々之通被仰付旨今日申渡有之候、此段觸支配方へ

も相知可申旨御用番被申聞候條、已下例文

九月廿三日 御奉行中

七ニ〇

一太守様近年御持病之御積氣不被遊御勝、其上當春以來は 細川齊茲隠居を決意す

御腰痛等ニて久々御出仕も御断被遊候、是迄専ラ御療養

被遊、御腰痛は少々御快方被為在候得共、年末之御積氣

御募、御不氣様被為成、第一御物覺薄、御動向も不被為

任御心底、若殿様最早御勤之日為及御年齢ニも候御事ニ

付、旁當冬中御隠居御願、若殿様え御家督之儀御願可被

遊御内存被遊御治躰、近々御老中様え御内意被仰入筈候、

此段何レえも可申聞旨被仰出候條奉得其意、組支配方え

も可被申聞候、以上

文化七年十月

七ニ一

一來月廿八日有隣院様十七囘御忌被為當候ニ付、御取越來 有隣院=細川重賢室由婦姫(久我右大臣通兄女)

ル廿日御當朝於妙解寺御法會御執行被仰付候、依之右御 寛政六年十一月廿八日死去、65歳

當日諸事相慎、火用心等彌入念候様、已下例文

十月十一日 奉行所

七ニニ 十月廿五日

一於江戸虎千代様去ル二日被成御逝去候ニ付、今明日穏便

御達之事

七ニ三

一太守様當冬中御隠居御願、若殿様え御家督之儀御願可被

遊御内存被遊御治定候付て、火仰出候趣は此間及達置候

通候、右御願書去ル七日御用番様え御指出被遊候處、無

御滞被成御請取候段申來候

一右御願之通被仰出候得は、若殿様えは即日より龍口御住

居被遊、太守様えは追て濱町え被遊御移徏、若御前様え

も追て龍口被遊御住居筈候、右之趣為被奉承知申達候條、

已下例文

十一月廿ニ日 奉行所

七ニ四

一有吉七郎殿儀、将監殿と改名之達十一月廿五日有之候事

七ニ五

一舛改之儀、諸國相廻候儀付ては、公義御觸之趣先達て相

觸候通候、前々より御領内通用舛之儀付てハ、寶暦四年

一統及達候趣有之候處、年久敷相成候間此度猶又及達候

一町在之者通用之舛、極印打置候様被仰付置候間、彌以堅

相心得候様、若紛敷舛を致通用候ハヽ、其所々役人五人

組ともニ越度ニ可被仰付段町在え及達候間、御家中之面

々も可被承置候

一五家中之面々所持之舛、上方より日取寄置候は各別、其

外極印も無之舛は極印被打置候様被仰付候、當時舛改所

左之通

熊本細工町播木や齋藤茂左衛門

右之者宅え舛被指出候得は、極印打相濟置、炭代少々取

申筈ニ付、寸法違候舛は崩候て使之者へ相渡候様及達候

事、右之通都て極印有之舛を致通用筈ニ付、此已後新規

之舛も極印打候て致商賣候様及達候間、被求候面々は右

極印有無吟味之上求可被申事

已上

十一月

七ニ六

一先月十三日少将様濱町御屋敷え御移徙被為濟、将又太守 現・浜町公園あたり

様御名越中守様、少将様御名左京大夫様と被遊御改名度 東京都中央区立京橋図書館・資料

旨御願之通被仰出、同十五日被遊御改名段御到來有之、

重疊奉恐悦候、此段為被奉承知申達候條、已下例文

文化七年十二月十一日 奉行所

七ニ七

一小笠原大部殿儀美濃殿、堀次郎大夫殿儀平太左衛門殿と

改名願之通被仰出候段、江戸より申來候付、觸支配方へ

も知せ置可申旨御用番被申聞候條、已下例文

十二月十二日 御奉行中

(了)

今回を以て「度支彙凾 寛政元より文化七迄 法令條諭・十七」は完了いたしまた。

続いて、「度支彙凾 文化八年より十四迄 法令條諭・十八」をご紹介してまいります。