7/1から、北摂地区の図書館で、広域利用が可能になった。

当日、他市に出むいて、広域利用カードを作ってもらった。

その後、私が広域利用で借りた本とその理由は次のとおり。

「レスキュードッグ・ストーリー」(順番待ちが激しかったので、在架していた他市で借りた)

「白い標的」(まだ入荷していなかったので)

「家族の悩みにおこたえしましょう」(私の住む図書館になかった)

「戦争が遺したもの 鶴見俊輔に戦後世代が聞く」(同じく)

ホント、役に立つ制度だ。

岳人70周年の記事。2017.8.12朝日新聞夕刊

「岳人」は、1947年、京大山岳部有志が創刊。

2年後中部日本新聞社(現・中日新聞社)が発行を引き継ぐ。

3年前から、モンベルの子会社が編集・発行。

これにより、硬派な専門誌のイメージを変えようと試みる。

公称2万部、4千人の定期購読者から1万人に増やす目標を掲げる。

急に映画が観たくなった。

(時間調整の意味もあった)

選んだのが「フェリシー」。

なかなか良かった。特に、練習シーン。

「アナと雪の女王」より格段に面白いと感じた。

(内容もレベルも高いのに、広い映画館に観客数人…どうして?)

【参考リンク】

映画『フェリシーと夢のトウシューズ』公式サイト|2017年8月12日 新宿 ...

「白に染まる 着物始末暦」(9)中島要

シリーズ9作目。

次の4編が収録されている。

師走の嵐

白に染まる

道中の行方

言祝ぎの袖

山王様で知り合った尼僧が一膳飯屋だるまや・お糸を訪ねてくる。

ここから物語が動き出す。

途中で、吉原・唐橋花魁の道中が絡んでくる。

本人が前面に出てこないし、セリフもないのが残念。

その代わり、井筒屋店主・愁介、お玉、おみつ、千吉、六助、綾太郎といった常連は一通り登場。

今後、加野家の娘が絡んでくるかどうか不明。

もし、登場するなら、物語に変化が出るから楽しみ。

【ネット上の紹介】

晴れて夫婦となった着物始末屋の余一と、一膳飯屋の看板娘・お糸。しかし互いに忙しく、夢にまで見た夫婦の暮らしはすれ違いが続き、お糸はひとり思い悩んでいた。一方、大隅屋の若旦那・綾太郎は、朝っぱらからうんざりしていた。西海天女と呼ばれている唐橋花魁が吉原で着る最後の打掛を大隅屋で作ったことが江戸中の噂となり、それを一目見ようと、客が押しかけてきたからだ。唐橋に恨みをもつ札差の澤田屋や、京の老舗呉屋問屋、井筒屋江戸店の店主・愁介がつけ狙う中、唐橋の最後の花魁道中は無事に終わるのか!?待望のシリーズ第九弾!!

「あきない世傳金と銀」(4)高田郁

シリーズ4作目、貫流篇。

今回も楽しめた。

前回もそうだったが、今回も乱高下が激しい。

目まいのするような展開である。

1作目から、こうなったらいいな、とは思っていたが、4作目にして、こうなるとは、驚いた。

これで、幸は思いどおりに辣腕を振るうことが出来る。

一作目から、このペアになっていたら、これほどの波瀾万丈にならなかったでしょうね。

未読の方は、ここから読まないように。

ストーリー展開が読めないようなセリフを選んでいるが、それでも勘の良い方は、流れを察することが出来てしまう。

桔梗屋のセリフ

P30

「自分より秀でた女房を持つ、というのも善し悪しや。ともに生きる不幸よりも、離れて生きる不幸を、惣次はんは選びはった」

智蔵のセリフ

P88

「人形浄瑠璃を見せたんは、幸に人形遣いになってもらおう、と思うたがためだす」

幸のセリフ

P289

「店主不在のため、代わりに女房の私からお願いを申し上げます」

(これが今回のクライマックスシーン、亭主不在でも、決断力を見せる幸…しかも、呉服仲間全員の前で)

【ネット上の紹介】

江戸時代中期、長く続いた不況を脱し、景気にも明るい兆しが見え始めた。大坂天満の呉服商、五鈴屋でも、五代目店主の惣次とその女房幸が、力を合わせて順調に商いを広げていた。だが、徐々に幸の商才を疎むようになった惣次は、ある事件をきっかけに著しく誇りを傷つけられ、店主の地位を放り出して姿を消す。二度と戻らない、という惣次の決意を知ったお家さんの富久は、意外な決断を下す。果たしてその決断は五鈴屋を、そして幸を、どのような運命へと誘うのか。大人気シリーズ第四弾!

漢字ミュージアムに行ってきた。

こんな便利な場所にあるとは知らなかった。

夏休みなので、子どもが多かった。

ここが入口…四条通り、八坂神社の近くにある

楽しめるように色々工夫されていて感心した…すべてをトライしてたら半日はあっという間に過ぎる

世界初の日本語ワープロ、当時の金で数百万円。今なら骨董としての価値も加算?

【参考リンク】

漢検 漢字博物館・図書館 [漢字ミュージアム]

安井金比羅宮に行ってきた。

「本当は怖い京都の話」で紹介されていた縁切りスポット。

祇園の外れにあり、ひっそりしてるかな、と思っていた。

ところが、大賑わい。

奉納されている絵馬を少し読んでみた。

「悪霊退散 悪縁を切って下さい」

「義母と縁を切りたい」

嫁姑問題は昔からポピュラーな悩みだ。

多いのは、具体的な固有名詞を記したもの。

「○○信用金庫の××○子と縁を切りたい」と女性名。

よっぽど嫌なヤツなのでしょうか?

「夫がパチンコと縁が切れますように」というのもあった。

もしかして、あなたの妻も「夫がクライミングと縁が切れるよう」、と絵馬を奉納しているかも。

縁を切ろうと順番待ち。浴衣姿、スカートと、果敢に巨石を潜る女性たちに感銘を受けた

境内の様子

涼しげな鴨川…自然を見ていると心が落ち着く

【おまけ】

一番共感したのは、「ブヨに噛まれる、虫と縁を切りたい」、って絵馬。

【参考図書】

「本当は怖い京都の話」倉松知さと

「戦争が遺したもの 鶴見俊輔に戦後世代が聞く」鶴見俊輔/上野千鶴子/小熊英二

そうそうたるメンバー。

戦後をテーマに、上野千鶴子さんと小熊英二さんが鶴見俊輔さんに聞く、という趣旨。

座談は、2003年4月11日から13日にかけて、3日間にわたり行われた。

P22

鶴見:だいたいマッカーサー自身が、学校秀才なんだよね。士官学校始まって以来の、ものすごい高い点を取って、お母さんに付き添われて卒業式に行った人なんだ。士官学校の卒業式に、お母さんに付き添われて行くっていうのはすさまじいね。

P81

小熊:上野さん、まあそのあたりでちょっと……。

(これは、慰安婦問題をテーマにしたとき、上野千鶴子が鶴見俊輔にかみついたのを、小熊さんがなだめるシーン。テーマが女性問題になると、つい熱くなってしまう上野さんである)

P98

鶴見:ブッシュというのは、裕福な家の坊ちゃんだね。英語を聞いているとわかるんだ(笑)。だけどイエール大学を出たっていうけど、あれは卒業生900人のうちで、まあ700番くらいだな。

P189-190

小熊:上野さんは、「公=国家」という図式の刷りこみが強くありませんか。

上野:ステイト・ヴァーサス・セックスという図式は、「公共的なもの」と対極に「セックス」があるという考え方ですよね。

小熊:「ステイト」というのは統治機構のことであって、必ずしも「パブリック」と同じではないと考えるのが、政治学の通例だと思いますが……。

(上野さんの思い違いを正す小熊さん…上野千鶴子に対等に口をきくだけでも感心する)

P313

小熊:私に言わせれば、国家や民族は近代資本主義の産物だというのはマルクス主義の常識だったわけで、日本の歴史学でも1950年ぐらいまでは、天皇制も「日本国民」という意識も、明治になってからできたんだと言っていたわけです。アンダーソンの『想像の共同体』も、どちらかといえば、そういった常識的理解の延長で出てきたと思います。出版印刷がナショナリズムをつくったということも、マーシャル・マクルーハンが1960年前後から言っていた。

それを考えれば、吉本さんの『共同幻想論』は、むしろ国家や民族の起源を、わざわざ古代までひっぱった著作です。それなのに当時の学生が、「初めて国家の呪縛を蹴飛ばしてくれた」と思ったとすれば、それは彼らがものを知らなかっただけのことではないですか。私からみれば、ナショナリズムを近代の産物とみなすアンダーソンと、古代にこだわる吉本さんの『共同幻想論』が、どうして上野さんにとって並列に評価できるのか理解に苦しみますね。(再び、上野千鶴子さんの矛盾を突く小熊さん)

P324-325

上野:小熊さんは解釈を急いでおられますね。昔の私を見るようだ(笑)。

小熊:ごめんなさいね。まだ若いんでしょう。

上野:いまのやりとり、面白かったでしょ。

鶴見:ははは(笑)

(座談会3日目ともなると、雰囲気も和んでくる。このあと上野さんが和菓子を出してきて「いかが」、と。小熊さんも思わず「今回は上野さんに、ずいぶんこまやかな配慮をいただきまして」恐縮している。鶴見俊輔氏も「ねえ、あの上野千鶴子さんに」と、驚いている)

【ネット上の紹介】

アメリカでの投獄、戦時下の捕虜虐殺と慰安所運営、60年安保とベトナム反戦、丸山真男や吉本隆明との交流…。戦争から戦後を生き抜いた知識人が、戦後60年を前にすべてを語る。

原点としての生立ち

ジャワでの捕虜殺害

「従軍慰安婦」との関わり

八月十五日の経験

占領改革と憲法

『思想の科学』の創刊

丸山真男と竹内好

五〇年代の葛藤

戦争責任と「転向」研究

六〇年安保

藤田省三の査問と女性史の評価

吉本隆明という人

アジアの問題と鶴見良行

全共闘・三島由紀夫・連合赤軍

ベ平連と脱走兵援助

「BUTTER」柚木麻子

評判も良く、売れている人気作品。

でも、私は面白いと感じなかった。

木嶋佳苗事件を基にして書かれている。

私は、この事件に興味を持っていて、次の2冊を読んでいる。

「毒婦たち 東電OLと木嶋佳苗のあいだ」上野千鶴子/信田さよ子/北原みのり

「毒婦。 木嶋佳苗100日裁判傍聴記」北原みのり

だから、期待した。

柚木麻子さんが、この事件をどう料理するのだろう?、と。

桐野夏生さんが「グロテスク」を書かれたのを想定したのだ。

期待値が高すぎたのが、がっかりした原因か?

【おまけ】

「王妃の帰還」なんか、とても面白かったのに、どうしたんだろう?

【関連作品】

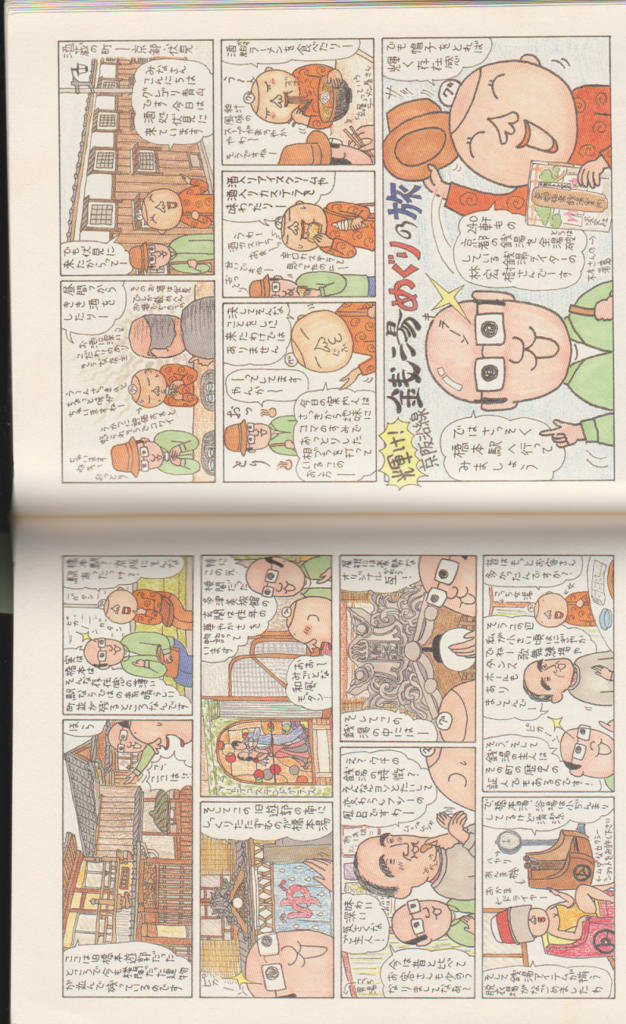

「グ印関西めぐり濃口」グレゴリ青山

関西案内マンガ。

「関西ウォーカー」に掲載されたものが中心。

私も関西歴が長いが、知らないことがいっぱい。

訪問したい、と思いながら読んだ。

梅田の地下について書かれてある…たこ足のように分かれているから、一度もぐると分かりにくいかも

梅田紀伊國屋の前での待ち合わせについて…

「もー遅かったなあ、ずっと店の入口で待っててんで」

「せやから雑誌売場の入口の方ってゆーといたやんかあ」

神戸華僑歴史博物館ホームページ

【ネット上の紹介】

KansaiWalkerの人気連載マンガが本になりました。グレゴリ青山が行く、おもしろ関西紀行大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山をめぐる旅。

大阪篇(梅田大魔境

梅田のはらわた ほか)

京都篇(東映太秦映画村

大映通り商店街 ほか)

兵庫・奈良・滋賀・和歌山篇(船と元町

探偵小説的神戸案内 ほか)

グレ高かおる現実逃避の旅篇(京都府立植物園

切手世界 ほか)

「神さまたちの遊ぶ庭」宮下奈都

文庫化されたのを機に再読した。

宮下家の北海道トムラウシ、山村留学体験記。ノンフィクションと言うよりエッセイ風。

巻末に、「それから」も追加収録されている。

読んでいる間ずっと、楽しい気分になれた。

こういう作品は少ない。

知り合いの編集者が子どもを連れて宮下家が暮らす村へやってきた。でも…。

P124

虫が怖い、森は嫌だ、と半ベソをかいている。帰りたい、と言っているのが聞こえてかわいそうになった。むすめがはりきってつかまえてみせた蛙にも大きな悲鳴を上げている。なるほどなぁ。たしかにここで暮らすのは無理だなぁ。良い悪いではなく、無理な人にはただただ無理なのだろうと思った。(楽しさと苦しみは紙一重かも?クライマーにとって岩を登るのは楽しみだが、多くの方にとって、苦行であり、恐怖であろう。濃度が高まるほど、楽しさと苦しみの壁は高くなり、喜びもひとしお)

P154

「メイちゃん見ながら梅干し食べてくる」と出ていったむすめ。

日が暮れてきたので様子を見にいったら、小雨の降る中、同級生のみぃちゃんとふたりで「とむら」の軒下にすわって、メイちゃん(羊)を見ながら梅干しを食べていた。(シュールな中に情感を感じる)

P194

腕時計を忘れたことに、車の中で気づく。これ使っていいよ、とむすめが方位磁石を貸してくれた。むー、微妙にできるやつ。

P205

小学四年生のいきものがかりが素晴らしい。

今年の目標「笑顔で泳いでくれるような水槽にする」。

【前回読んだときの感想】

「神さまたちの遊ぶ庭」宮下奈都

「RDG 氷の靴 ガラスの靴」第4回

連載第4回目。

スケート教室で、真響がペアダンスを踊ることに。

ペアの相手は?

深行のセリフ

P235

「思い出せよ、おれたちはすでにこの世の別の層を見ている。そういう人間じゃなければ、鈴原のそばにはいられないんだ。おまえの従兄弟には、あのはざまの世界が理解できるのか?」

克巳が理屈で真響を攻略しようとしたが、深行が引き戻すシーン。

京都国際マンガミュージアムに行ってきた。→京都国際マンガミュージアム

『展示・イベント』が山岸凉子さんだから。 山岸凉子展「光-てらす-」-メタモルフォーゼの世界-

著者が出迎えてくれる

私にとって、70年代=「アラベスク」、80年代=「日出処の天子」

『謝辞』であるが、

なぜ、集英社と白泉社がないのか?

疑問が残る。

「昭和史の10大事件」半藤一利/宮部みゆき

半藤一利さんと宮部みゆきの共通点は?

宮部さんは深川、半藤さんは向島、東京下町の生まれ。

かつ、都立隅田川高校先輩後輩。(半藤さんはその前身の都立七中)

この二人が昭和の10大事件を選び、語った。

1 昭和金融恐慌

2 二・二六事件

3 大政翼賛会と三国同盟

4 東京裁判と戦後改革

5 憲法第九条

6 日本初のヌードショー

7 金閣寺焼失とヘルシンキ・オリンピック挑戦

8 第五福竜丸事件と『ゴジラ』

9 高度経済成長と事件―公害問題・安保騒動・新幹線開業

10 東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件(宮崎勤事件)

P80

半藤:太平洋戦争の、ノー・リターン・ポイント、不帰点を越えたのはどこだよく聞かれるけど、私はいつも、「この三国同盟締結だ」と言うんです。(そして、それがS15年で、大政翼賛会と裏表の関係となる)

P104

半藤:国際裁判所でやれば、ブッシュ大統領のイラク侵攻は「人道に対する罪」かもしれませんよ。

P107-108

半藤:具体的に言うと東京裁判では、戦争を指導した人たち、軍令関係、たとえば参謀本部とか軍令部とか、そういう戦争遂行のための指導した連中は1人も死刑になっていない。全部セーフです。日本人が裁いたら、それではすまなかったと思います。たとえば特攻作戦を計画し、作戦をつくり、命令をして沢山の若者を死に赴かせて、本人は口をぬぐっている人たちを許せますか。ただ、だからといって、もし日本人が裁いたとしたら、きっと、ものすごい怨みが、現在でも残っていたでしょう。

P109

半藤:じつは、あのとき日本の政府は日本人で裁判をやろうとして、戦犯の名簿をつくったんです。ところが、昭和天皇はこれを許さなかったんです。昨日まで一緒にいた人たちを、自分たちで裁けるか、といって、やめさせたんですよね。

P186

半藤:福竜丸の被ばくというのは、アメリカが水爆実験をするからこの海域に入っちゃいかんという区域内にいたなら話は別ですが、ずっと外にいたんですよ。

宮場:それなのに、死の灰を浴びてしまった。

半藤:そこで福竜丸みたいな事件が起きるということは、つまり実験するアメリカですら核の威力が分かっていない、つまり制御できないのだと。

宮部:ですよね。

半藤:つまり、今の言葉でいうと「想定外」なんだ。

昭和64年について

P220

半藤:むこうはベルリンの壁、天安門広場、ソ連もね。世界がガラガラ変わっていくのがようく分かるんですね。日本も変わるんだけど、その象徴的な事件が宮崎勤。

「かけおちる」青山文平

「かけおちる」とは「欠け落ちる」で「駆け落ち」のこと。

かつて妻が男を作って、駆け落ちした。

その亭主にあたる老武士の話。

舞台は地方の小さな藩で、経済事情が絡んでくる。

著者2作目だが、現在の青山文平作品の基礎が出来ている。

P30

頭が動く輩は往々にして軀が動かず、軀が動く輩は頭が動かない。頭も軀も動かぬ輩はわんさといる。

【著者の言葉】P268

時代は、武家に、確固たる居場所を用意してくれません。それぞれが武家とはいかなる存在なのかを突き詰めて、日々を編んでゆかなければなりません。そのもがく姿に、人の地肌が浮かび上がります。そして、その姿は、じっと動かぬ、いまという時代と格闘する、私たちとも重なるのです。

【おまけ】

これにて、青山文平作品を全て読んだことになる。

もし、これから初めて読む方がいたら、薦める順番は次のとおり。

直木賞受賞作…一般受けする作品、と思う

↓

私の趣味はこちら

↓

藩札をテーマにした作品、こちらを一番最初に読んでもいいかも(私もそうした)

↓

最近の作品

↓

初期の作品

【ネット上の紹介】

二十二年前、妻と姦夫を成敗した過去を持つ地方藩の執政・阿部重秀。残された娘を育てながら信じる道を進み、窮乏する藩財政を救う秘策をついに編み出した今、“ある事情”ゆえに藩政を退こうとするが―。重秀を襲ういくつもの裏切りと絶望の果て、明らかになる人々の“想い”が胸に響く、感涙の時代長編。