金峯山寺長臈(ちょうろう)田中利典師は、2016年(平成28年)11月、東京の奈良まほろば館で「吉野と嵐山の縁(えにし)」という講演をされた。師はその講演録を7回に分けてご自身のFacebookに連載された(2023.2.28~3.6)。あまり聞く機会のない貴重なお話なので、当ブログでも追っかけて紹介させていただく。

※写真はいずれも、吉野山下千本「嵐山」のとれとれの写真(2023.3.31撮影)

今日のお話は、とても興味深い。鎌倉時代、後嵯峨上皇が吉野の嵐山(吉野山の下千本駐車場の近く)の桜を京都に移植し、そこを嵐山と名づけた。同時に、蔵王権現も嵐山に分祀し、蔵王堂を設けた。しかも「ほおづき尾」(近鉄吉野駅の改札を出た左側の尾根)という名前も、京都に持って行って「保津峡(ほづきょう)」と名づけた。こないだ舟が転覆した保津川下りの保津峡である…。では、師のFacebook(3/4付)から全文を抜粋する。

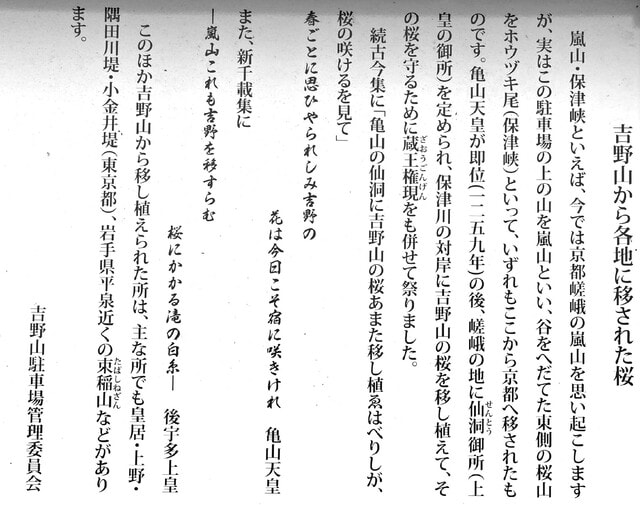

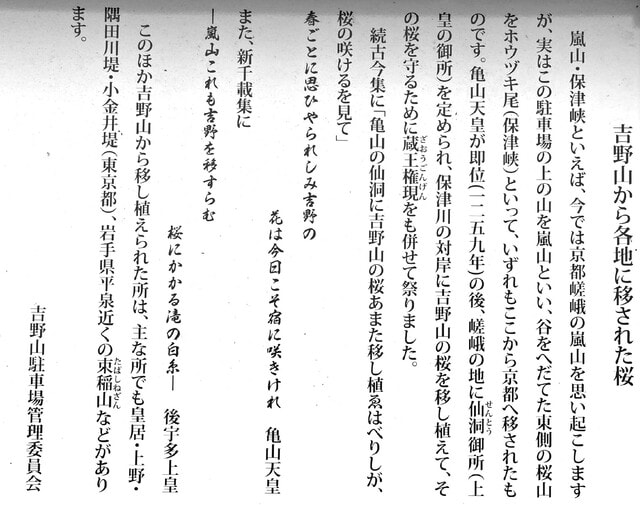

こんな立て看板があり、アップにすると、こんなことが書かれていた

シリーズ「吉野山と嵐山」⑤

著作振り返りシリーズの第7弾は、2016年に開催した世界遺産連続講座から「吉野と嵐山の縁(えにし)」の講演録です。吉野の歴史からひもとくので前置きが長く、なかなか「吉野山と嵐山」の話に入りませんでしたが、今回からようやく本題です。講演の雰囲気を伝えるために、あまり手を入れていませんので、饒舌ですがお許しください。ご感想をお待ちしています。

***********

で、いよいよ今回のテーマであります。今日は冒頭に申し上げましたように、吉野と嵐山のご縁についてお話をしています。後嵯峨天皇、この頃は「知天の君」と言い、天皇さんになった後すぐお辞めになり、上皇になってその地位で院政をひいた時代であります。後嵯峨天皇も上皇となられて院政をひかれますが、その、後嵯峨上皇が吉野の桜を京都に持って行かれるのです。

「院は西郊亀山の麓に御所を立て亀山殿と名付、常にわたらせ給ふ。大井河 嵐の山に向ひて桟敷を造て、向の山には吉野山の桜を移し植えられたり。自然の風流、求めさるに眼を養ふ。まことに昔より名をえたる勝地と見たり」…と『五代帝王記』に載っております。

あるいは、後嵯峨上皇の御製の歌にこのように出てまいります。『新古今和歌集』にあるのですが、「亀山の仙洞(亀山殿)に吉野山の桜をあまた移し植ゑ侍りしが 花の咲けるをみて 『春ことに 思ひやられし 三吉野の 花はけふこそ 宿に咲けれ』。

さらに後嵯峨天皇の息子が亀山天皇で、亀山天皇の息子が後宇多天皇なのですが、後宇多上皇も歌を詠んでおられます。『嵐山 これも吉野を 移しこむ 桜にかかる 滝の白糸』。

知らなかったでしょ?かくのごとく、吉野の桜を嵐山に持って行って、そこに桜の名所が作られたのです。しかもその時にですね、桜を持って行くとともに、実は蔵王権現さまも一緒に持って行かれたのです。さっき言いましたように、吉野の山桜は蔵王権現の御神木なのです。吉野の山桜を持って行くということは、蔵王権現も一緒にお迎えしなくてはいけないということで、蔵王権現が勧請されたのです。その証拠に、嵐山にはいまも蔵王堂があるんです。

明治に…今日はゆっくり申し上げられる暇はありませんが、維新政府によって修験道自体が廃止をされる時代があります。ですので、全国にあった多くの蔵王堂というのは、実はこの明治維新時の権現信仰の禁止により、ほとんどが解体されることになります。

先日のニュースでも言っておりましたが、先般の御岳山の噴火に続いて、山形の蔵王山も噴火の微動が続いているという。この山形の蔵王も、元々あそこは刈田の嶺という山に、刈田嶺神社という神社があり、そこに別当寺として、蔵王権現をお迎えして蔵王堂を営んだ。それを期に東北一帯に蔵王権現信仰がもの凄く盛んになって、あそこら辺全部が蔵王という山の名前に変わるわけです。

嵐山と一緒です。大体は分家が発展して、本家は分家に負けるんです(笑)。嵐山も蔵王も分家なわけで、吉野が元なのですけれども、山形の蔵王という言葉のほうが遙かに有名で、嵐山も京都の方がめちゃめちゃ有名です。本家は負けてますね。でも元々は吉野の蔵王権現を京都の嵐山に持って行って、桜を持って行って、で、地名も持って行ったということなのです。

吉野の下千本…今は下千本駐車場というバスが何十台も停められる大きな駐車場がありますが、その駐車場の左手の上に小高い山があります。これを実は「嵐山」と言います。何度も言いますが、この嵐山の地名を、吉野の桜と一緒に京都に持って行った。

しかも、京都の嵐山のそばには大井川という川が流れてますね。あの上流を保津峡と言います。保津峡下りという舟が出ていますが、保津峡もこの吉野の嵐山の谷をはさんで向かい側、近鉄電車の吉野駅という終点の駅がありますが、終点の駅の改札を出て左側の尾根を「ほおづき尾」といいます。で、これを京都に持って行って保津峡(ほづきょう)という地名になった。

一緒に持って行った権現様は、今も嵐山の山の山腹にあります。私も以前、土地の方に案内してもらって行ったのですが、明治に一旦壊されてますから、かなり小さい祠というか、小さなお堂になっています。

参道からかなり外れていて、道を外れて山肌を登っていかないと道がないので、案内人がないと行けくなっています。いまは、地元京都の人も忘れているぐらい、嵐山と吉野の関係は希薄なっていますが、実は現在もなお毎年11月の第二日曜には、「嵐山もみじまつり」という名前で蔵王権現への感謝祭を営んでおられるのです。ことほどさように、吉野と嵐山は大変深い関係があったという証左のような話です。

で、この後嵯峨上皇、亀山上皇の時代に、吉野の桜を嵐山に持って行って、そこに離宮を営まれたのが「亀山殿」。亀山上皇の頃には、「仙洞亀山殿」と言うたそうでありますが、この後嵯峨上皇、亀山上皇の時代に吉野の桜を嵐山に持って行ったという歴史が、後に能楽の『嵐山』という題材になります。まあ私はあまり能楽詳しくないので、能楽は見に行くたびにいつも爆睡するのですけれども、『嵐山』というのは一度観てみたいと思っています。

この話は…見たことはないのですが、〈大和吉野山の桜は、桜の名所として有名であるが、都から遠いので、花見の行幸、花見に天皇さまが行くことができません。そこで吉野から千本の桜を京都の西、嵐山に移し植えました。今年の春も花の咲き具合を視察するために、勅使が嵐山に派遣をされます〉。

〈勅使一行が嵐山に着くと、老人夫婦が現れ、木陰を清め、花に向い、祈念をします。勅使たちが不思議に思い声をかけると、『嵐山の桜は、吉野山の木守勝手の二神が守護する神木だから』と答え、名は嵐の山であっても、花が散らず咲き誇るのも、そのためと語ります〉。

〈そして『自分たちこそこもりの神である』…本当は「こもり」(子守)なんですが、お能では「きもり」と言います…木守勝手両神なのだと告げ、雲に乗り吉野の方へ飛び去ります。やがて蔵王権現の末社の神が現れ、勅使一行にもてなしの舞を舞うと、木守勝手二神が現れ、神遊びの様を見せます〉。

〈続いて蔵王権現も出現し、地上の苦難を救い、国土を守ると誓うと言うとともに、栄えいく春を寿ぎます〉という、ま、そういう話でして、後嵯峨上皇、亀山上皇の時代に、吉野の桜を嵐山に移した話が元となって、能楽『嵐山』というのが出来上がったのです。

※写真はいずれも、吉野山下千本「嵐山」のとれとれの写真(2023.3.31撮影)

今日のお話は、とても興味深い。鎌倉時代、後嵯峨上皇が吉野の嵐山(吉野山の下千本駐車場の近く)の桜を京都に移植し、そこを嵐山と名づけた。同時に、蔵王権現も嵐山に分祀し、蔵王堂を設けた。しかも「ほおづき尾」(近鉄吉野駅の改札を出た左側の尾根)という名前も、京都に持って行って「保津峡(ほづきょう)」と名づけた。こないだ舟が転覆した保津川下りの保津峡である…。では、師のFacebook(3/4付)から全文を抜粋する。

こんな立て看板があり、アップにすると、こんなことが書かれていた

シリーズ「吉野山と嵐山」⑤

著作振り返りシリーズの第7弾は、2016年に開催した世界遺産連続講座から「吉野と嵐山の縁(えにし)」の講演録です。吉野の歴史からひもとくので前置きが長く、なかなか「吉野山と嵐山」の話に入りませんでしたが、今回からようやく本題です。講演の雰囲気を伝えるために、あまり手を入れていませんので、饒舌ですがお許しください。ご感想をお待ちしています。

***********

で、いよいよ今回のテーマであります。今日は冒頭に申し上げましたように、吉野と嵐山のご縁についてお話をしています。後嵯峨天皇、この頃は「知天の君」と言い、天皇さんになった後すぐお辞めになり、上皇になってその地位で院政をひいた時代であります。後嵯峨天皇も上皇となられて院政をひかれますが、その、後嵯峨上皇が吉野の桜を京都に持って行かれるのです。

「院は西郊亀山の麓に御所を立て亀山殿と名付、常にわたらせ給ふ。大井河 嵐の山に向ひて桟敷を造て、向の山には吉野山の桜を移し植えられたり。自然の風流、求めさるに眼を養ふ。まことに昔より名をえたる勝地と見たり」…と『五代帝王記』に載っております。

あるいは、後嵯峨上皇の御製の歌にこのように出てまいります。『新古今和歌集』にあるのですが、「亀山の仙洞(亀山殿)に吉野山の桜をあまた移し植ゑ侍りしが 花の咲けるをみて 『春ことに 思ひやられし 三吉野の 花はけふこそ 宿に咲けれ』。

さらに後嵯峨天皇の息子が亀山天皇で、亀山天皇の息子が後宇多天皇なのですが、後宇多上皇も歌を詠んでおられます。『嵐山 これも吉野を 移しこむ 桜にかかる 滝の白糸』。

知らなかったでしょ?かくのごとく、吉野の桜を嵐山に持って行って、そこに桜の名所が作られたのです。しかもその時にですね、桜を持って行くとともに、実は蔵王権現さまも一緒に持って行かれたのです。さっき言いましたように、吉野の山桜は蔵王権現の御神木なのです。吉野の山桜を持って行くということは、蔵王権現も一緒にお迎えしなくてはいけないということで、蔵王権現が勧請されたのです。その証拠に、嵐山にはいまも蔵王堂があるんです。

明治に…今日はゆっくり申し上げられる暇はありませんが、維新政府によって修験道自体が廃止をされる時代があります。ですので、全国にあった多くの蔵王堂というのは、実はこの明治維新時の権現信仰の禁止により、ほとんどが解体されることになります。

先日のニュースでも言っておりましたが、先般の御岳山の噴火に続いて、山形の蔵王山も噴火の微動が続いているという。この山形の蔵王も、元々あそこは刈田の嶺という山に、刈田嶺神社という神社があり、そこに別当寺として、蔵王権現をお迎えして蔵王堂を営んだ。それを期に東北一帯に蔵王権現信仰がもの凄く盛んになって、あそこら辺全部が蔵王という山の名前に変わるわけです。

嵐山と一緒です。大体は分家が発展して、本家は分家に負けるんです(笑)。嵐山も蔵王も分家なわけで、吉野が元なのですけれども、山形の蔵王という言葉のほうが遙かに有名で、嵐山も京都の方がめちゃめちゃ有名です。本家は負けてますね。でも元々は吉野の蔵王権現を京都の嵐山に持って行って、桜を持って行って、で、地名も持って行ったということなのです。

吉野の下千本…今は下千本駐車場というバスが何十台も停められる大きな駐車場がありますが、その駐車場の左手の上に小高い山があります。これを実は「嵐山」と言います。何度も言いますが、この嵐山の地名を、吉野の桜と一緒に京都に持って行った。

しかも、京都の嵐山のそばには大井川という川が流れてますね。あの上流を保津峡と言います。保津峡下りという舟が出ていますが、保津峡もこの吉野の嵐山の谷をはさんで向かい側、近鉄電車の吉野駅という終点の駅がありますが、終点の駅の改札を出て左側の尾根を「ほおづき尾」といいます。で、これを京都に持って行って保津峡(ほづきょう)という地名になった。

一緒に持って行った権現様は、今も嵐山の山の山腹にあります。私も以前、土地の方に案内してもらって行ったのですが、明治に一旦壊されてますから、かなり小さい祠というか、小さなお堂になっています。

参道からかなり外れていて、道を外れて山肌を登っていかないと道がないので、案内人がないと行けくなっています。いまは、地元京都の人も忘れているぐらい、嵐山と吉野の関係は希薄なっていますが、実は現在もなお毎年11月の第二日曜には、「嵐山もみじまつり」という名前で蔵王権現への感謝祭を営んでおられるのです。ことほどさように、吉野と嵐山は大変深い関係があったという証左のような話です。

で、この後嵯峨上皇、亀山上皇の時代に、吉野の桜を嵐山に持って行って、そこに離宮を営まれたのが「亀山殿」。亀山上皇の頃には、「仙洞亀山殿」と言うたそうでありますが、この後嵯峨上皇、亀山上皇の時代に吉野の桜を嵐山に持って行ったという歴史が、後に能楽の『嵐山』という題材になります。まあ私はあまり能楽詳しくないので、能楽は見に行くたびにいつも爆睡するのですけれども、『嵐山』というのは一度観てみたいと思っています。

この話は…見たことはないのですが、〈大和吉野山の桜は、桜の名所として有名であるが、都から遠いので、花見の行幸、花見に天皇さまが行くことができません。そこで吉野から千本の桜を京都の西、嵐山に移し植えました。今年の春も花の咲き具合を視察するために、勅使が嵐山に派遣をされます〉。

〈勅使一行が嵐山に着くと、老人夫婦が現れ、木陰を清め、花に向い、祈念をします。勅使たちが不思議に思い声をかけると、『嵐山の桜は、吉野山の木守勝手の二神が守護する神木だから』と答え、名は嵐の山であっても、花が散らず咲き誇るのも、そのためと語ります〉。

〈そして『自分たちこそこもりの神である』…本当は「こもり」(子守)なんですが、お能では「きもり」と言います…木守勝手両神なのだと告げ、雲に乗り吉野の方へ飛び去ります。やがて蔵王権現の末社の神が現れ、勅使一行にもてなしの舞を舞うと、木守勝手二神が現れ、神遊びの様を見せます〉。

〈続いて蔵王権現も出現し、地上の苦難を救い、国土を守ると誓うと言うとともに、栄えいく春を寿ぎます〉という、ま、そういう話でして、後嵯峨上皇、亀山上皇の時代に、吉野の桜を嵐山に移した話が元となって、能楽『嵐山』というのが出来上がったのです。