NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」は木曜日(月3回程度)、毎日新聞奈良版に「やまとの神さま」を連載している。先月(2023.4.13)掲載されたのは〈遷都巡る悲劇 鎮魂の社/崇道天皇社(奈良市)〉、執筆されたのは同会会員で奈良市にお住まいの塩崎ヒデミさんだった。

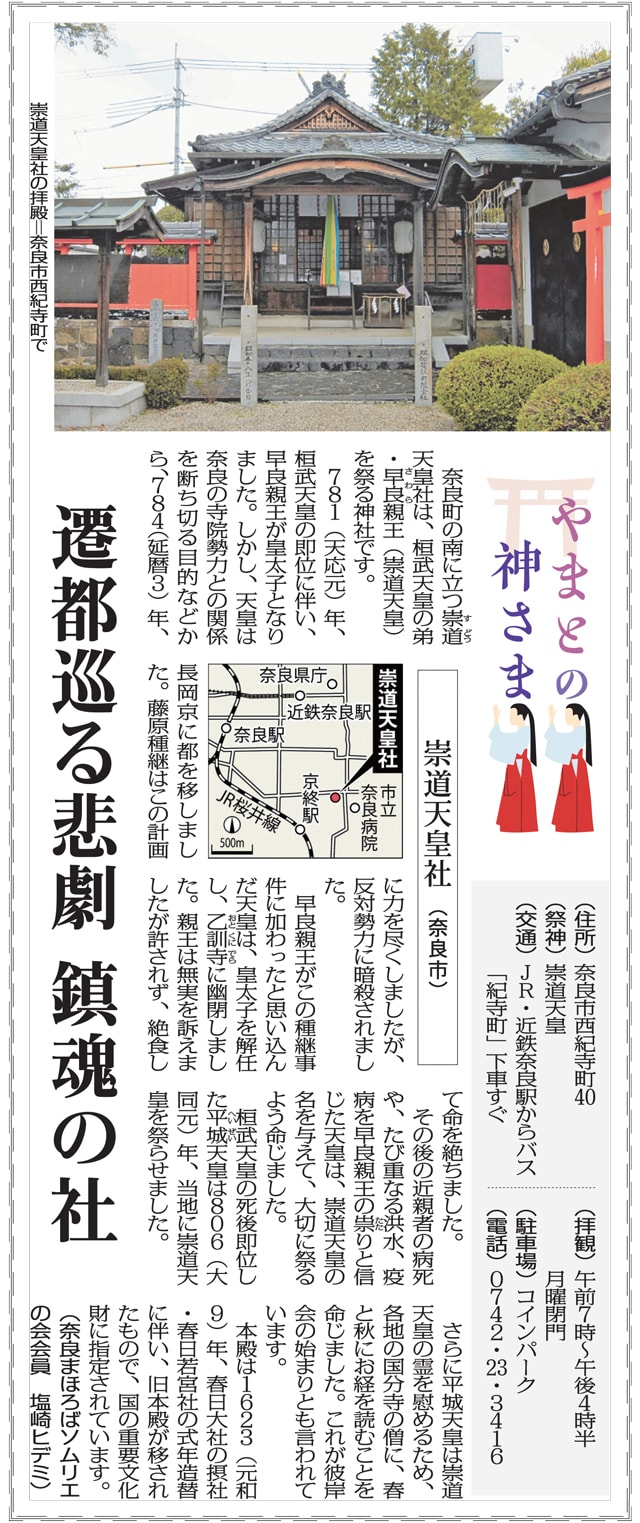

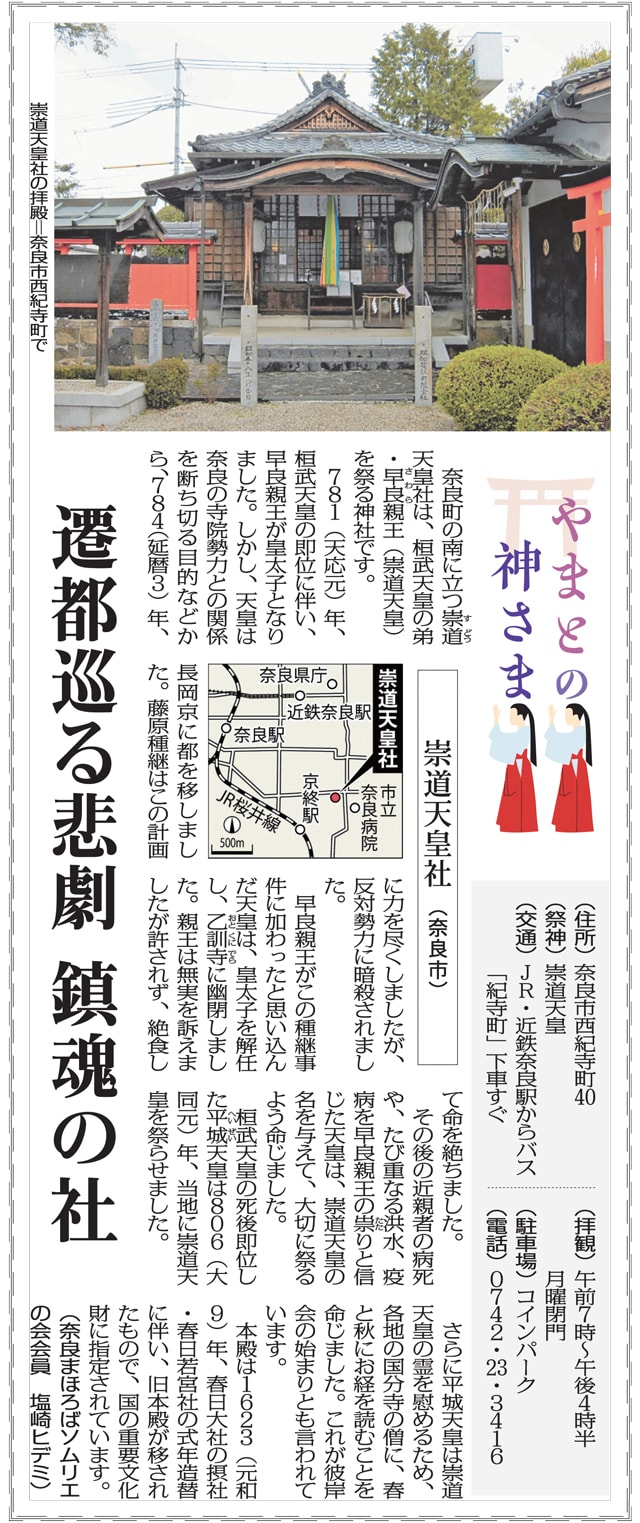

※トップ写真は、崇道天皇社の拝殿=奈良市西紀寺町で

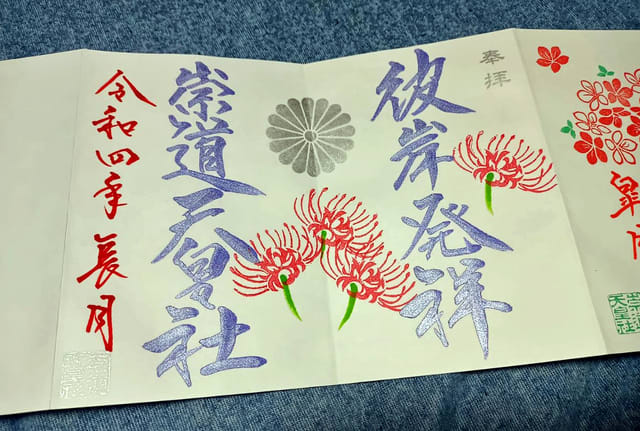

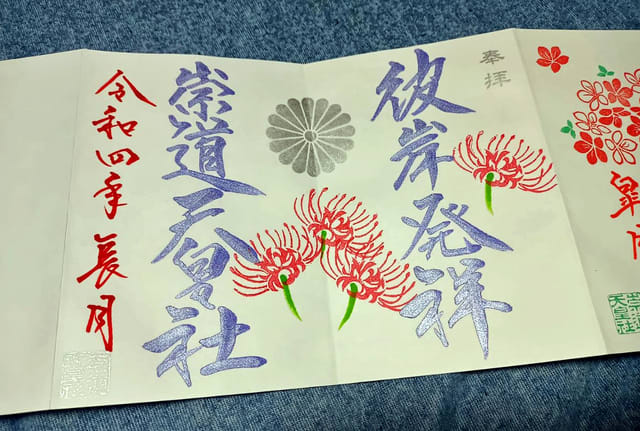

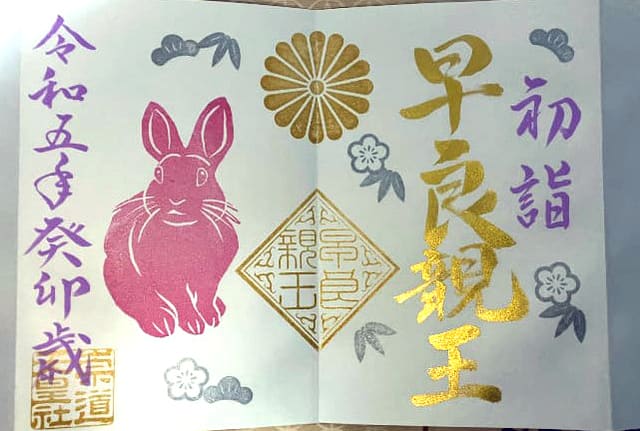

崇道天皇社では、こんなカラフルな御朱印がいただける(FB友達の境浩司さんのご提供)

この神社は、市内循環の道路からよく見える。拝殿の奥に、立派な朱塗りのご本殿(もと春日若宮社本殿・重文)が、そびえ立っている(写真の拝殿の屋根の向こうに、X字形の千木がチラリと見える)。この記事のおかげで、〈平城天皇は崇道天皇(=早良親王)の霊を慰めるため、各地の国分寺の僧に、春と秋にお経を読むことを命じました。これが彼岸会の始まりとも言われています〉ということを初めて知った。では、全文を紹介する。

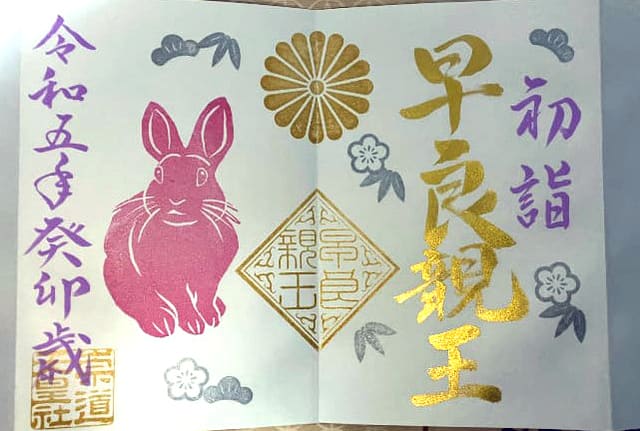

御朱印は「月替わり」だそうだ

崇道天皇社(奈良市)

奈良町の南に立つ崇道(すどう)天皇社は、桓武天皇の弟・早良(さわら)親王(崇道天皇)を祭る神社です。781(天応元)年、桓武天皇の即位に伴い、早良親王が皇太子となりました。しかし、天皇は奈良の寺院勢力との関係を断ち切る目的などから、784(延暦3)年、長岡京に都を移しました。

藤原種継はこの計画に力を尽くしましたが、反対勢力に暗殺されました。早良親王がこの種継事件に加わったと思い込んだ天皇は、皇太子を解任し、乙訓寺(さわら)に幽閉しました。親王は無実を訴えましたが許されず、絶食して命を絶ちました。その後の近親者の病死や、たび重なる洪水、疫病を早良親王の祟(たた)りと信じた天皇は、崇道天皇の名を与えて、大切に祭るよう命じました。

桓武天皇の死後即位した平城(へいぜい)天皇は806(大同元)年、当地に崇道天皇を祭らせました。さらに平城天皇は崇道天皇の霊を慰めるため、各地の国分寺の僧に、春と秋にお経を読むことを命じました。これが彼岸会の始まりとも言われています。本殿は1623(元和9)年、春日若宮社の式年造替に伴い、旧本殿が移されたもので、国の重要文化財に指定されています。(奈良まほろばソムリエの会会員 塩崎ヒデミ)

(住 所)奈良市西紀寺町40

(祭 神)崇道天皇

(交 通)JR・近鉄奈良駅からバス「紀寺町」下車すぐ

(拝 観)午前7時~午後4時半 月曜閉門

(駐車場)コインパーク

(電 話)0742・23・3416

※トップ写真は、崇道天皇社の拝殿=奈良市西紀寺町で

崇道天皇社では、こんなカラフルな御朱印がいただける(FB友達の境浩司さんのご提供)

この神社は、市内循環の道路からよく見える。拝殿の奥に、立派な朱塗りのご本殿(もと春日若宮社本殿・重文)が、そびえ立っている(写真の拝殿の屋根の向こうに、X字形の千木がチラリと見える)。この記事のおかげで、〈平城天皇は崇道天皇(=早良親王)の霊を慰めるため、各地の国分寺の僧に、春と秋にお経を読むことを命じました。これが彼岸会の始まりとも言われています〉ということを初めて知った。では、全文を紹介する。

御朱印は「月替わり」だそうだ

崇道天皇社(奈良市)

奈良町の南に立つ崇道(すどう)天皇社は、桓武天皇の弟・早良(さわら)親王(崇道天皇)を祭る神社です。781(天応元)年、桓武天皇の即位に伴い、早良親王が皇太子となりました。しかし、天皇は奈良の寺院勢力との関係を断ち切る目的などから、784(延暦3)年、長岡京に都を移しました。

藤原種継はこの計画に力を尽くしましたが、反対勢力に暗殺されました。早良親王がこの種継事件に加わったと思い込んだ天皇は、皇太子を解任し、乙訓寺(さわら)に幽閉しました。親王は無実を訴えましたが許されず、絶食して命を絶ちました。その後の近親者の病死や、たび重なる洪水、疫病を早良親王の祟(たた)りと信じた天皇は、崇道天皇の名を与えて、大切に祭るよう命じました。

桓武天皇の死後即位した平城(へいぜい)天皇は806(大同元)年、当地に崇道天皇を祭らせました。さらに平城天皇は崇道天皇の霊を慰めるため、各地の国分寺の僧に、春と秋にお経を読むことを命じました。これが彼岸会の始まりとも言われています。本殿は1623(元和9)年、春日若宮社の式年造替に伴い、旧本殿が移されたもので、国の重要文化財に指定されています。(奈良まほろばソムリエの会会員 塩崎ヒデミ)

(住 所)奈良市西紀寺町40

(祭 神)崇道天皇

(交 通)JR・近鉄奈良駅からバス「紀寺町」下車すぐ

(拝 観)午前7時~午後4時半 月曜閉門

(駐車場)コインパーク

(電 話)0742・23・3416