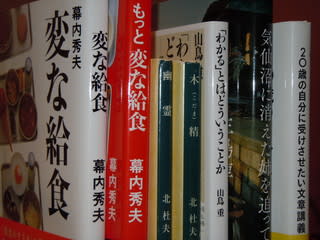

3月の読了本レビュー

『変な給食』 『もっと変な給食』幕内秀夫/ブックマン社

トンデモ給食オンパレード。栄養士が考える給食のメニューがなぜ、こんなことになってしまうのだろう、と思いながら掲載されている給食の写真を見た。ただし給食の写真は全国から送られてきた献立表をもとに、スタッフが食材を集め、実際に調理して撮影したものだという。本の帯には**あぶない給食現場を実況中継**とあるのに、間接取材に終始しているのは残念だ。実際に各学校を訪ねて給食の写真を撮り、子どもたちや保護者、先生、そして調理員や栄養士に直接取材して欲しかったと思う。

『幽霊』 『木精』北杜夫/新潮文庫

北杜夫の作品は「マンボウもの」に代表されるユーモア作品と「幽霊」や「楡家の人々」などの純文学作品とに大別される。読者もマンボウ派と幽霊派に分かれる。「幽霊」とその続編「木精」、共に4、5回目の再読。両作品に漂う寂寥感、孤独な翳りが好きだ。また読みたいと思う日が来るだろう・・・。

『「わかる」とはどういうことか 認識の脳科学』山鳥 重/ちくま新書

高校生のとき、この本を読んで以来 脳科学に関する本を時々読んできた。難しいけれど興味深い分野だ。

『気仙沼に消えた姉を追って』生島淳/文藝春秋

気仙沼出身の生島淳さんは、お姉さんを東日本大震災で亡くされた。生島さんは震災で行方不明になったお姉さんを探すべく気仙沼を訪れる。それは故郷気仙沼を知る旅でもあり、家族のことを知る旅でもあり、お姉さんの死を受け入れる旅でもあった・・・。

『20歳の自分に受けさせたい文章講義』古賀史健/星海社新書

「どう書くか」の前に「何を書くか」が問題。でもそれを教えてくれる本など無い・・・。

星海社新書は2011年の創刊。

①

① ②

② ③

③ ④

④