435

■ 国道153号を塩尻市街に向かって車で走っていてこの火の見櫓に気がついた。狭い生活道路を通って何とか火の見櫓の前まで行くことができた。スレンダーな櫓だが、上方に向かって逓減していないといまひとつ美しくない。反りのついた6角錘の屋根は形が整っていて美しい。屋根の下に半鐘とサイレンが吊り下げてある。

435

■ 国道153号を塩尻市街に向かって車で走っていてこの火の見櫓に気がついた。狭い生活道路を通って何とか火の見櫓の前まで行くことができた。スレンダーな櫓だが、上方に向かって逓減していないといまひとつ美しくない。反りのついた6角錘の屋根は形が整っていて美しい。屋根の下に半鐘とサイレンが吊り下げてある。

■ 塩尻市洗馬、太田地区の火の見櫓の脚元に庚申塔と青面金剛像、道祖神が祀られていた。

▲ 碑の裏面に安政七年三月と彫り込んであった。大老井伊直弼が江戸城桜田門外で暗殺されたのも同年同月だ。この月に年号は万延と改められた。この年の西暦が1860年ということは大江健三郎の小説『万延元年のフットボール』で覚えている。で、この年の干支はやはり庚申(こうしん、かのえさる)。庚申塔の文字は皆達筆だが、この行書もやはり達筆だ。

今では冠婚葬祭のときにかろうじて筆で文字を書くくらいだが、江戸時代だと日常的に筆文字を書いていたわけだから、当然書きなれていただろうし、上手い人も多かったのだろう。自宅の近くには寺の住職が書いた庚申碑があるが、このころも事情は今と同じなのだろうか・・・。

▲ 庚申塔と青面金剛像 この庚申塔の建立年は不明だが、とても古そうな気がする。右の青面金剛像の下には三猿が彫られていることが多い。二猿も見られると手元の資料にある。この像も二猿。

ところで、青面金剛は不動明王と姿がよく似ていることに最近気がついた。共に背にする火炎、憤怒の相。関連があるのかもしれない。

▲ 高さ80センチくらいの双体道祖神。摩耗していて男神と女神が正面を向いているのか、お互い見つめあって、抱擁しているのかよく分からない。足元の様子を見ると正面を向いていると思われるが・・・。

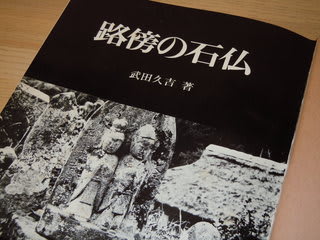

塩尻の「えんぱーく」でこの本を少し読んでみた。道祖神と庚申塔について解説した古い本。この本によると道祖神と庚申塔との習合が見られるという。道祖神は猿田彦だという説と庚申の申(さる)で、ともにさるということに由来するのだそうだ。

10月の後半の連休に時間を割いてこの本をきちんと読みたい。石仏・石神に関する知識を少しでも増やして、観察したい。この繰り返しが必要だ。