■ 今日(6日)は昼過ぎに所用で2時間ほど外出したが、それ以外は自室で減冊作業をしていた。

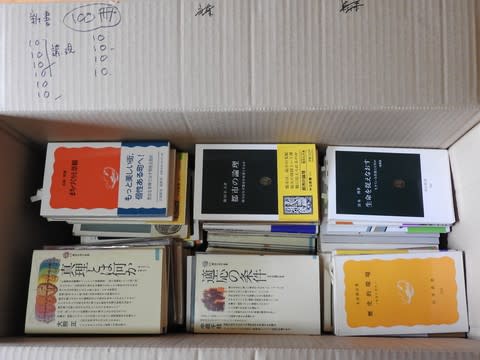

結果、単行本20冊、文庫30冊、新書200冊(*1)とさよならすることになった。これで減冊した本は文庫1,130冊、新書300冊、単行本150冊で合計1,580冊となった。

さすがにこれだけ減冊すると書棚はかなりスッキリする。前後2列に並べた棚も減り、空きスペースも出来た。カオスな状態になるのは置き場所がきちんと確保できていないからだが、ようやくこの状態が解消されて新たな購入本も所定の棚に納めることができるようになった。

次回は主に単行本の減冊作業をする予定。

*1 新書の冊数調整のために写真撮影後に10冊追加した。