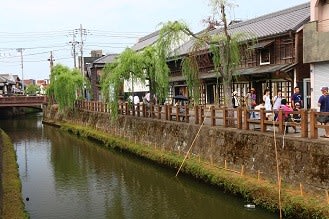

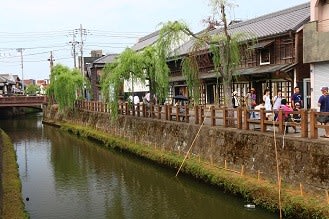

(佐原水郷)

佐原水郷

佐原は、利根川に注ぐ小野川に沿って古い商家が軒を並べる「重要伝統的建造物群保存地区」が有名な観光地である。まず駅前の観光案内所に立ち寄ってレンタサイクルを調達する。観光地を回るだけであれば、自転車は却って邪魔かもしれないが、私の目的地は観光スポットから外れた牧野の観福寺だったので、迷わず自転車にまたがった。

伊能忠敬旧宅

佐原が生んだ偉人に伊能忠敬がいる。伊能忠敬は、延享二年(1745)、上総山辺郡の生まれ。号は東河。通称三郎右衛門、のち勘解由。十八歳のとき、佐原の旧家伊能家に婿養子に入り、酒造、米取引などに専念して家業を挽回した。寛政六年(1794)隠居して、江戸の幕府天文方高橋至時に入門、天文暦学を学んだ。(1800)、蝦夷地測量に出たのを手始めに、全国測量の作業を文化十三年(1816)まで続け、次第に幕府の援助を受けるようになった。ついで我が国初の実測地図「大日本沿海與地全図」(いわゆる「伊能図」)のまとめにかかるが、文政元年(1818)死去。三年後の同図完成まで死は伏せられた。

伊能忠敬記念館

伊能忠敬像

伊能忠敬記念館は入場五百円。忠敬の生涯、業績や地図などが展示されている。現代人の目で見ても正確な伊能図が、しかも実際に海岸線を歩いてこれを完成させたということを思い合わせると、感動を禁じえない。

しかも隠居の身で、五十歳を過ぎてからこの事業に着手したというから二度驚く。私もまだまだ老け込むわけにいかない。

(諏訪公園)

諏訪神社横の諏訪公園には伊能忠敬の銅像が立つ。伊能忠敬は十七歳から三十年余りを佐原で過ごした。この銅像は、忠敬の測量中の姿で、大正八年(1919)に建てられたものである。台石の文字は、「仰いでは斗象を瞻(み)、俯(ふ)しては山川を盡(えが)く」と読み、「天体の観測を行って、立派な地図を作った」という意味で、忠敬の功績を称えている。

仰瞻斗象俯盡山川(伊能忠敬像)

(観福寺)

観福寺には伊能忠敬の墓がある。忠敬が亡くなったのは、文政元年(1818)五月十七日、江戸八丁堀亀島町、七十三歳であった。遺言により浅草源空寺の高橋至時の墓の傍らに葬られたが、佐原観福寺伊能家の墓には遺髪と爪が埋められている。

観福寺

有功院成裕種徳居士(伊能忠敬の墓)

元治元年(1864)十一月、降伏した榊原新左衛門らは大洗町大貫の西光院に二泊すると、佐原牧野の観福寺に移された。その間、榊原新左衛門から陳情書が出されたり、幕府方の糾明などがあったが、十二月十一日には預け替えが実施された。新左衛門以下百一人は古河藩預けとなり、武州忍藩に百二十人、房州一ノ宮藩に十六人、出羽長瀞藩に十三人、上総鶴舞藩に十五人、上総大多喜藩に二十人、奥州福島藩に三十人、下総佐倉藩に百三十八人、房州勝山藩に十五人、上総請西藩に十三人、三河西大平藩に十三人、上総飯野藩に二十五人、下総高岡藩に十三人、下総生実藩に十三人、武州岩槻藩に三十人、下総結城藩に二十人、下総関宿藩に百二十人、武州川越藩に百三十六人、上総佐貫藩に二十三人と、大発勢はそれぞれ預けられた。諸藩預けとならない郷士以下四百二十七人はいずれも江戸佃島の獄に投じられた。榊原新左衛門、冨田三保之助、福地政次郎ら十七名は節切腹、沼田久治郎ら十二人が死罪を申付けられたのは、翌慶応元年(1865)四月のことである。なお江戸佃島の獄に投じられた者は、明治維新を迎えると解放されて小石川藩邸に入った。

佐原水郷

佐原は、利根川に注ぐ小野川に沿って古い商家が軒を並べる「重要伝統的建造物群保存地区」が有名な観光地である。まず駅前の観光案内所に立ち寄ってレンタサイクルを調達する。観光地を回るだけであれば、自転車は却って邪魔かもしれないが、私の目的地は観光スポットから外れた牧野の観福寺だったので、迷わず自転車にまたがった。

伊能忠敬旧宅

佐原が生んだ偉人に伊能忠敬がいる。伊能忠敬は、延享二年(1745)、上総山辺郡の生まれ。号は東河。通称三郎右衛門、のち勘解由。十八歳のとき、佐原の旧家伊能家に婿養子に入り、酒造、米取引などに専念して家業を挽回した。寛政六年(1794)隠居して、江戸の幕府天文方高橋至時に入門、天文暦学を学んだ。(1800)、蝦夷地測量に出たのを手始めに、全国測量の作業を文化十三年(1816)まで続け、次第に幕府の援助を受けるようになった。ついで我が国初の実測地図「大日本沿海與地全図」(いわゆる「伊能図」)のまとめにかかるが、文政元年(1818)死去。三年後の同図完成まで死は伏せられた。

伊能忠敬記念館

伊能忠敬像

伊能忠敬記念館は入場五百円。忠敬の生涯、業績や地図などが展示されている。現代人の目で見ても正確な伊能図が、しかも実際に海岸線を歩いてこれを完成させたということを思い合わせると、感動を禁じえない。

しかも隠居の身で、五十歳を過ぎてからこの事業に着手したというから二度驚く。私もまだまだ老け込むわけにいかない。

(諏訪公園)

諏訪神社横の諏訪公園には伊能忠敬の銅像が立つ。伊能忠敬は十七歳から三十年余りを佐原で過ごした。この銅像は、忠敬の測量中の姿で、大正八年(1919)に建てられたものである。台石の文字は、「仰いでは斗象を瞻(み)、俯(ふ)しては山川を盡(えが)く」と読み、「天体の観測を行って、立派な地図を作った」という意味で、忠敬の功績を称えている。

仰瞻斗象俯盡山川(伊能忠敬像)

(観福寺)

観福寺には伊能忠敬の墓がある。忠敬が亡くなったのは、文政元年(1818)五月十七日、江戸八丁堀亀島町、七十三歳であった。遺言により浅草源空寺の高橋至時の墓の傍らに葬られたが、佐原観福寺伊能家の墓には遺髪と爪が埋められている。

観福寺

有功院成裕種徳居士(伊能忠敬の墓)

元治元年(1864)十一月、降伏した榊原新左衛門らは大洗町大貫の西光院に二泊すると、佐原牧野の観福寺に移された。その間、榊原新左衛門から陳情書が出されたり、幕府方の糾明などがあったが、十二月十一日には預け替えが実施された。新左衛門以下百一人は古河藩預けとなり、武州忍藩に百二十人、房州一ノ宮藩に十六人、出羽長瀞藩に十三人、上総鶴舞藩に十五人、上総大多喜藩に二十人、奥州福島藩に三十人、下総佐倉藩に百三十八人、房州勝山藩に十五人、上総請西藩に十三人、三河西大平藩に十三人、上総飯野藩に二十五人、下総高岡藩に十三人、下総生実藩に十三人、武州岩槻藩に三十人、下総結城藩に二十人、下総関宿藩に百二十人、武州川越藩に百三十六人、上総佐貫藩に二十三人と、大発勢はそれぞれ預けられた。諸藩預けとならない郷士以下四百二十七人はいずれも江戸佃島の獄に投じられた。榊原新左衛門、冨田三保之助、福地政次郎ら十七名は節切腹、沼田久治郎ら十二人が死罪を申付けられたのは、翌慶応元年(1865)四月のことである。なお江戸佃島の獄に投じられた者は、明治維新を迎えると解放されて小石川藩邸に入った。