(竹田市歴史文化館・由学館)

竹田市歴史文化館・由学館は、国史跡「岡城跡」に関する情報を提供する「岡城ガイダンスセンター」、市民をはじめとする様々な文化芸術活動の発表の場としての「市民ギャラリー」、企画展・特別展を開催する「特別展示室ちくでん館」等を備えた施設である。個人的にはあまり興味はなかったが、どうやらここに入らないと、旧竹田荘に行けないようだったので、入場した。

竹田翁生誕之地

竹田荘

竹田荘内部

旧竹田荘(ちくでんそう)は、田能村家の住居。田能村家は代々岡藩の医師であった。竹田はここに生まれ、終生生活の拠点とした。城下町の南端に位置し、北側に拡がる城下町を一望することができる。

田能村家は、寛政元年(1789)の火災で類焼し翌年に再建され、文化五年(1808)頃から改修・増築が加えられた。竹田荘母屋は、木造の二階建てで、一階は主に生活空間で、製薬所や調合所としても使われた。文政元年(1818)十月、頼山陽が竹田を訪ねて岡を来遊した際、七日滞在し、うち二日はこの竹田荘で宿泊したという。

この母屋は、昭和五十六年(1981)から二年をかけて保存修理を施し、元の姿に復元されたものである。

画聖堂

画聖堂は、旧竹田荘西側の隣接地に建設された田能村竹田を祀るための施設で、昭和九年(1934)に開催された竹田先生百年祭の記念事業として建設されたものである(完成は昭和十三年(1938))。

屋内の中央奥に祭壇が設けられ、田能村竹田像(昭和十八年(1843)彫刻家渡辺長男作)が祀られている。

祭壇と田能村竹田像

田能村竹田画碑

河豚図

不死吟の書碑

田能村竹田は、天保六年(1835)三月に自著「山中人饒舌」の校正作業のため、大阪に旅立った。同年六月に大阪に到着し、大塩平八郎を訪問している。七月に体調を崩し、吹田村の井内左門宅で療養した。その後、大阪中之島の岡藩蔵屋敷へ移り療養を続けたが、八月二十九日、五十九年の生涯を閉じた。

不死吟の書というのは、病床の田能村竹田を息子太一が見舞った際、最期を迎えた竹田が作ったとされる詩である。

小河一敏記念碑

竹田荘から階段を下ったところに小さな公園(竹田荘公園)があり、そこに石碑が集められている。その中の一つに小河一敏の顕彰碑がある。篆額は副島種臣。

画神碑

画神碑は、田能村竹田の養子、田能村直入が、久邇宮殿下から賜った直筆の「画神」を石碑にしたものである。

田能村直入は、城下寺町に生まれ、幼名を伝太といった。幼い頃から画が上手で、八歳のとき田能村竹田の竹田荘に入塾し、十歳のとき、竹田の養子となった。二十六歳で竹田を離れて大阪の堺で開塾し、三十歳の頃には門弟三百名を数えた。直入の功績は、竹田ら南画家たちの功績を広め、南画を普及させたことで、そのために画を描いてはそれを資金として先人を讃える碑を建てたり、南画学校を設立した。

最後の作品となる「青録梅林山水画」を描き上げることに没頭中、九十四歳の生涯を閉じた。直入は、明治天皇、皇后両陛下をはじめ皇族からも高い評価を受け、この石碑はその証左といえる。

南画館碑 「暗香疎影図」

南画館碑 「亦復一楽帖」

竹田市内には南画を陶板にした石碑が八か所に設置されている。さすがに時間の関係で全てを回ることはできなかったが、旧竹田荘や由学館周辺の二か所の南画碑を写真に収めることができた。

竹田荘公園の前にある石碑には、竹田の代表作と呼ばれる「暗香疎影館」(天保二年(1831)作)が紹介されている。この作品は、別府に入湯に訪れた際に土地の豪商荒金呉石に贈った、竹田五十三歳の作。呉石所有の梅園に触発され画面一杯に梅の古樹を描いたものである。

「亦復一楽帖」は、全十三図のうち四図が陶板碑化されている。この作品は竹田五十四から五十五歳のときの作品。竹田はこの作品の跋文を頼山陽に書いてもらおうと持ち込んだところ、山陽がこの作品に魅せられてしまい画帖を手放そうとしなかったため、諦めた竹田は、当初十図だったものに三図を描き足して十三図としたものである。

(広瀬神社)

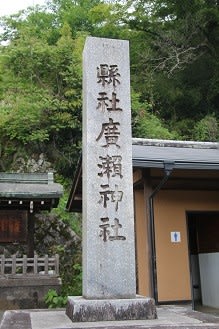

有馬良橘筆 縣社廣瀬神社

廣瀬武夫像

広瀬神社は、いうまでもなく広瀬武夫を祭神とする神社である。昭和十年(1935)に建立された。境内には広瀬武夫記念館があり遺品などが展示されている。鳥居の前に広瀬武夫像があるほか、竹田市出身の陸軍大将阿南惟幾の顕彰碑、胸像もある。

広瀬神社

広瀬武夫記念館

竹田城下町

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます