(大町小学校)

現在、大町小学校のある辺りが魚津城跡である。魚津城は、角川の河口付近に位置し、旧北陸道に面した交通の要衝に築かれた平城である。築城年代は定かではないが、室町時代には松倉城の重要な支城(出城)として機能していた。天正十年(1582)、魚津城は、西から勢力を拡大してきた織田方の柴田勝家、佐々成政、前田利家らの攻撃を受け落城した。ちょうど本能寺の変の翌日である。

その後、魚津城は佐々氏、次いで前田氏の支配下となったが、江戸時代の初期に廃城となり、以降は加賀藩の米蔵や武器庫として利用された。城の周囲には奉行所や寺院が置かれたことから、新川郡の政治的、軍事的中心として栄えた。近年まで堀の一部が残っていた。本丸部分は、現在大町小学校となっている。

大町小学校

魚津城址

魚津城跡

(魚津港)

魚津港は、江戸時代から、北海道や敦賀、大阪まで往来する数多くの船舶が出入りする重要な海運の拠点であった。そこで慶應元年(1865)に町奉行土方与八郎が、加賀藩に灯台の設置を願い出て、慶応四年(1868)、町奉行小川渡の時、完成した。港の整備に伴い、三度の移転を繰り返し、現在地に至った。

魚津港

万灯台

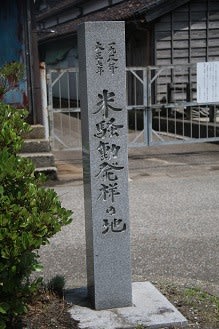

米騒動発祥の地

富山湾を望む大町海岸通り沿いに米騒動発祥の地碑が建てられている。

米騒動は、大正七年(1918)七月二十三日、北海道への米の輸送船「伊吹丸」が魚津港に寄港した際、折からの米価高騰に苦しんでいた漁師の主婦ら数十人が米の積み出しを行っていた大町海岸の十二銀行の米倉前に集まり、米の積み出しを辞めるように要求し、そのため米の搬出は中止された。

この事件は、地元紙により富山県内に大きく報道され、これを契機に水橋、滑川、岩瀬、泊、生地など、沿岸部で次々と米騒動が起こった。この騒動は全国に広がり、当時の寺内正毅内閣が総辞職に追い込まれ、続いて我が国で最初の本格的な政党内閣(原敬首相)の誕生につながった。

米騒動発祥の地碑の背後に旧十二銀行の米蔵が修理保存されている。

米蔵

(大徳寺)

大徳寺境内に明治天皇持光寺御小休所碑がある。明治十一年(1878)九月二十九日に滞在。

大徳寺

明治天皇持光寺御小休所 附御膳水

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます