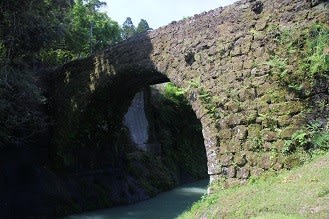

(東方大丸太鼓橋)

東方大丸(ひがしかたおおまる)太鼓橋は、薩摩の豪商森山新蔵が、天保十一年(1840)、私財を投じて開田事業を始め、弘化四年(1847)に完成させた石橋で、県内最古の水路橋とされる。この橋(水路)によって、大丸地区に十七町歩の水田が開かれ、その功もあって森山新蔵は武士に取り立てられた。その後、森山は誠忠組に属し、西郷隆盛や大久保利通ら薩摩藩の志士活動を金銭面で支えた。

文久二年(1862)には、西郷、村田新八らと大阪へ行き、攘夷急進派の過激な企てを止めようと画策したが、島津久光に、彼らが志士たちを扇動していると処断され、帰国を命じられ、流罪に処された。山川港で船が出るのを待っているとき、息子の森山新五左衛門が寺田屋事件に参加し、罪を問われて自害したとの報せを受けると、停泊中の船中で自害した。

東方大丸太鼓橋

東方大丸太鼓橋

東方大丸太鼓橋

岩瀬川

(魚や鮨まるぼうず)

西郷どんの道

小林市真方の魚や鮨まるぼうずの近くに西郷どん(せごどん)の道を解説した説明板と「西郷どんの道」と書かれた木柱が建てられている。

明治十年(1877)八月二十七日、須木からこの道を経て鹿児島に帰ったのである。

(下の馬場)

西郷どんの道

先ほどの「西郷どんの道」から五百メートルほど国道265号線を小林方面に行くと、「下の馬場」バス停の手前にもう一つ「西郷どんの道」碑がある。この背後の小山は、小林城跡である。

(真方)

西郷どんの道

藩校文行堂跡

「下の馬場」のバス停を過ぎて次の交差点を右に入ると、石垣と生垣が連なり、ちょっと旧藩時代の風景を思わせる一画がある。そこに三つ目の「西郷どんの道」碑がある。

さらに道沿いに百メートルほど進むと、藩校文行堂跡がある。

(地頭屋敷跡)

地頭仮屋敷跡

当地にあった地頭仮屋敷は、西南戦争にて焼失したとされる。

一国一城令により小林城が廃城となると、代わって小林の治所として設けられたのが、地頭仮屋である。薩摩藩では、外城と呼ばれる藩内約百二十か所に地頭仮屋を設け、そこに家臣団を派遣し、各地を統治した。以来、明治四年(1871)の廃藩置県まで政治の中心として機能していた。

西南戦争では、小林の地頭仮屋敷に西郷軍が本営を置いたとされる。しかし、明治十年(1877)七月十一日、官軍が小林に進入するに及び、西郷軍は、官軍の進路を遮断する目的で、町に火を放った。その時、地頭仮屋に保管されていた公文書その他の古文書がことごとく灰となり、藩政時代の貴重な歴史史料を失うことになった。

(浄信寺)

現在、浄信寺のあった辺りで西郷軍が銃器製造所を置いたとされる。残念ながら、案内板も石碑も何もないが、浄信寺の写真だけ掲載しておく。

浄信寺

(時任家)

西郷隆盛宿陣之地

この石碑が建つ小林市細野は、JR小林駅にも近く、小林市の中心街と言っても良い。

西郷隆盛は明治十年(1877)の西南戦争時に時任為英宅に二度宿泊している。一度目は、人吉本営が陥落する前の五月二十九日のことで、いち早く小林に入り、時任家に一泊したのち、宮崎に向かった。

二度目は、延岡の和田越決戦で敗北し、解散命令を出した後、山中を逃げ須木の川添源左衛門宅で一泊した後、八月二十八日に再び宿泊している。

時任為英は、当時十七歳で、西郷軍に参加した小林の若者である。時任為英は、命からがら生き延びて郷里に帰っていた一人であった。西郷は、二度目の宿泊の際、御礼として座布団の下に身に付けていた金時計を置いて、鹿児島に向かったとの逸話も残されている。

ここは薩摩藩領である。西郷には、鹿児島まであと少しという気持ちが高まっていたであろう。

(緑ヶ丘公園)

緑ヶ丘公園

招魂塚

緑ヶ丘公園は、その名前のとおり、広い緑地のある気持ちのいい公園である。その一画に立派な忠霊塔があり、その傍らに戦没者慰霊碑が並べられている。一番端に西南戦争の戦没者を慰霊する招魂塚がある。明治四十年(1907)の建立。堤地区の招魂塚は三松にあるが、その九名を除く四十五名の名前が刻まれている。

(旧岩間橋)

永仁の碑

旧岩間橋

旧岩間橋は、大正十四年(1925)に上武構造の建て替えが行われた。橋脚や橋台には、明治二十五年(1892)当時に築かれた石造構造物がそのまま使用されているので、橋脚部分は明治二十五年(1892)製、鉄骨トラス部は大正十四年(1925)製ということになる。歴史的には、貴重な文化財であるが、流石に現在、この橋を自動車で通ることは禁止されている。

明治十年(1877)七月十一日、官軍が小林に進軍すると、西郷軍は、高原・野尻方面に後退した。その際に岩瀬川に架かる岩瀬橋も焼き落としたと言われる。七月十四日には川を挟んで砲撃戦となり、西郷軍は川沿いの岩牟礼城跡に陣を構え官軍を迎え撃ったが、高原が陥落したとの報せを受け、陣を棄てて東方へ後退した。

(岩牟礼城跡)

岩牟礼城跡

西郷軍が陣を置いた岩牟礼城跡である。岩牟礼城は、市内でも最も高い場所にある山城跡である。築城年代は不明であるが、当初は伊東氏、天正四年(1576)の高原城陥落以降は、島津氏の領有となり、元和元年(1615)の一国一城令により廃城となった。

今も岩牟礼城跡では、西南戦争時の塹壕跡などが確認できるという。

(三松公民館・三松保育園)

招魂碑

小林市堤の三松公民館、三松保育園に招魂碑がある。この招魂塚は当初三松小学校校庭にあったが、のちに三松公民館敷地内に移されたもので、堤地区出身者を祀った慰霊碑である。背面に九名の氏名と、それぞれが戦死した場所が刻まれている。ほかに日清・日露出征記念碑や日中。太平洋戦争忠霊碑、御即位大典記念碑などが並ぶが、特徴的なのは、関ヶ原記念碑である。

招魂塚

関ヶ原記念碑は、明治三十二年(1899)に、関ヶ原合戦三百年を記念して建立されたものである。

関ヶ原記念碑

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます