地方の歴史やローカル文化を調べるのが私の老境の趣味です。この趣味は多くの老人の趣味のようです。老境に至ると人々は歴史が好きになります。特に地方の歴史やローカル文化に興味を持つようになります。

今日は地方を訪問して地方史を調べる方法とインターネットで調べる方法を説明しようと思います。具体的には東京の小平市の小川町の地方史と九州の佐世保市のキリスト教にまつわるローカル文化をご紹介いたします。

さて小川町から始めます。

江戸時代になる前の武蔵野は茅茫々の荒れ地で、暗い森が散在していました。遥か西には奥多摩の山並みが碧く輝いています。そんな武蔵野の雑木林に隠れるように数少ない村が散在しているだけだったのです。

しかし江戸幕府が出来ると幕府は武蔵野の開拓を勧めます。地方、地方にいる名主的な有力者や郷士が幕府の許可を得て新しい農地を広げていったのです。開拓した人の名前が現在の町名になっている所が幾つかあります。例えば小平市の小川町は小川 九郎兵衛が開拓した旧小川村の後身です。

この小平市の小川町の地方史を調べるために小川寺を訪問しました。撮って来た写真を3枚お送りします。

1番目の写真は小川寺(しょうせんじ)の山門です。臨済宗円覚寺派の寺院です。 小川寺は、小川九郎兵衛が開基となり、雪山碩林師を開山として明暦2年(1656年)頃に創建したといいます。

小川九郎兵衛の開発計画は成功します。貞享(1684-1688年)の頃には開拓者たちの懐も潤っていきました。檀家はこぞって梵鐘などを寄進したのです。

小川九郎兵衛は自費を使って農民を住み着かせ、開拓に着手する一方で、江戸市ヶ谷の月桂寺住職・雪山碩林大禅師を勧請、薬師瑠璃光如来を本尊として開山したのが醫王山小川寺です。

2番目の写真は小川寺の13佛の写真です。13佛への信仰は江戸時代に出来た日本独特の信仰です。

この13の佛像へ先祖の供養と家族の健康や豊作を祈っていたのです。不動明王、釈迦如来、地蔵菩薩、弥勒菩薩などの十三仏は冥界の審理に関わる13の仏(仏陀と菩薩)です。

小川九郎兵衛のは寛文9年婿養子市兵衛に家督を譲り、岸村の旧宅に戻ってその年の12月17日に48歳の生涯を閉じました。小川九郎兵衛安次の墓は昭和62年3月、小平市の史跡に指定されています。墓はもともと武蔵村山市の禅昌寺にあったのですが小川寺へ分骨されたのです。

3番目の写真は1674年頃の小川村の地割図です、青梅街道の下側の真ん中に小川寺があります。

小川村のあった場所は武蔵野台地でも水利に乏しい地域で人の住んでいない荒れ野でした。律令制下では武蔵国多摩郡に属し、官道である東山道武蔵路が来ていましたが人はいなかったのです。中世には鎌倉街道の道筋が南北に通過していますが、農民の定住が困難であった土地でした。

1590年に徳川家康が江戸に幕府を作ったので、江戸城築城のための資材を運ぶ運搬路が整備され、青梅から江戸までを繋ぐ青梅街道も出来ます。

承応元年11月(1652年)老中の松平信綱によって玉川上水の開削が計画され、1654年に玉川上水が完成します。

このよう情勢を受けて、1656年に武蔵国多摩郡岸村(現武蔵村山市)の郷士、小川九郎兵衛が江戸幕府に開拓の許可を出願します。1657年から小川村として開拓し、青梅街道に沿って小川用水を整備し小川新田として新田開発を行ったのです。その後小川村を中心に諸村が形成され、青梅街道沿いに小川宿が設置されたのです。

小川寺には、小川九郎兵衛の作った小川分水が現在でも流れています。

小川九郎兵衛の事業は新田の開拓だけでなく、青梅や秩父の石灰や木材などの資材運搬の馬継場を作ったのです。その馬継場は繁盛し人々の生活が潤ったのです。彼は起業家でもあったのです。

以上が小平市の小川町の地方史です。こんな地方の歴史を調べるのが私の老境の趣味です。

さて次に佐世保のキリスト教にまつわるローカル文化をご紹介いたします。インターネットで調べる方法を用いました。

まず佐世保市の中心部にあるカトリック三浦町教会から始めます。この教会は明治30年(1897)コンパス司教により設立されました。

その後、脇田浅五郎神父の尽力により、現在の教会が建立され、昭和6年(1931)10月1日早坂司教によって祝別された教会です。

戦時中は空襲を避けるためにコールタールを塗られ、 黒い教会となりました。 そして佐世保大空襲の時にもこの教会だけは全く被害を受けませんでした。佐世保市街は1945年の空襲で焼け野原になったのです。

4番目の写真は佐世保市の中心にあるカトリック三浦町教会です。

5番目の写真はカトリック三浦町教会の内部です。内部全体が白く、すべてのアーチは尖頭形で柱頭を有する円柱で、やや大きめな柱頭には入念な装飾が施されています。また天井はリブ・ヴォールド天井になっています。

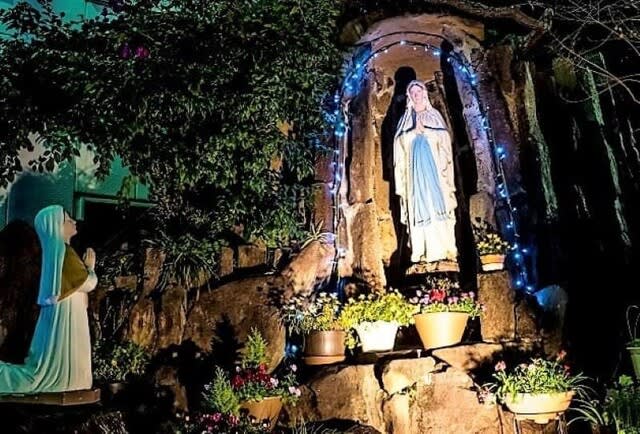

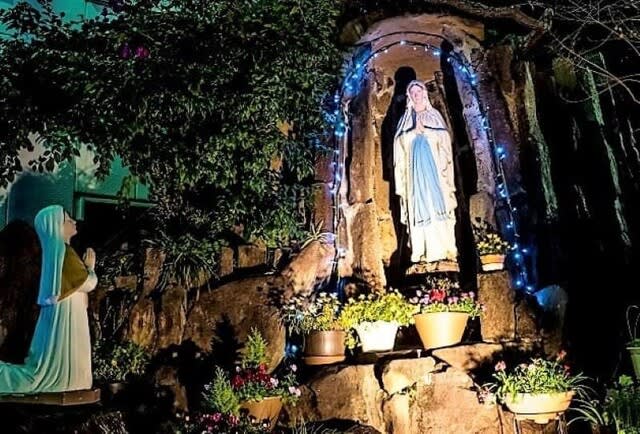

6番目の写真はカトリック三浦町教会の庭にあるルルドの泉です。

この教会は佐世保駅前の小高い丘の上に聳え立ち、そのゴシック建築の美しさとともに、佐世保のローカル文化を代表する名所となっています。

佐世保は佐世保鎮守府の昔から、海軍基地としてて栄えた街で、造船所で生計をたてる人々が多く、米海軍の軍人、家族の姿も混じって見られます。佐世保の軍港としての歴史はよく知られているので、今日はあまり知られていないキリスト教にまつわるローカル文化をご紹介いたしました。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)

今日は地方を訪問して地方史を調べる方法とインターネットで調べる方法を説明しようと思います。具体的には東京の小平市の小川町の地方史と九州の佐世保市のキリスト教にまつわるローカル文化をご紹介いたします。

さて小川町から始めます。

江戸時代になる前の武蔵野は茅茫々の荒れ地で、暗い森が散在していました。遥か西には奥多摩の山並みが碧く輝いています。そんな武蔵野の雑木林に隠れるように数少ない村が散在しているだけだったのです。

しかし江戸幕府が出来ると幕府は武蔵野の開拓を勧めます。地方、地方にいる名主的な有力者や郷士が幕府の許可を得て新しい農地を広げていったのです。開拓した人の名前が現在の町名になっている所が幾つかあります。例えば小平市の小川町は小川 九郎兵衛が開拓した旧小川村の後身です。

この小平市の小川町の地方史を調べるために小川寺を訪問しました。撮って来た写真を3枚お送りします。

1番目の写真は小川寺(しょうせんじ)の山門です。臨済宗円覚寺派の寺院です。 小川寺は、小川九郎兵衛が開基となり、雪山碩林師を開山として明暦2年(1656年)頃に創建したといいます。

小川九郎兵衛の開発計画は成功します。貞享(1684-1688年)の頃には開拓者たちの懐も潤っていきました。檀家はこぞって梵鐘などを寄進したのです。

小川九郎兵衛は自費を使って農民を住み着かせ、開拓に着手する一方で、江戸市ヶ谷の月桂寺住職・雪山碩林大禅師を勧請、薬師瑠璃光如来を本尊として開山したのが醫王山小川寺です。

2番目の写真は小川寺の13佛の写真です。13佛への信仰は江戸時代に出来た日本独特の信仰です。

この13の佛像へ先祖の供養と家族の健康や豊作を祈っていたのです。不動明王、釈迦如来、地蔵菩薩、弥勒菩薩などの十三仏は冥界の審理に関わる13の仏(仏陀と菩薩)です。

小川九郎兵衛のは寛文9年婿養子市兵衛に家督を譲り、岸村の旧宅に戻ってその年の12月17日に48歳の生涯を閉じました。小川九郎兵衛安次の墓は昭和62年3月、小平市の史跡に指定されています。墓はもともと武蔵村山市の禅昌寺にあったのですが小川寺へ分骨されたのです。

3番目の写真は1674年頃の小川村の地割図です、青梅街道の下側の真ん中に小川寺があります。

小川村のあった場所は武蔵野台地でも水利に乏しい地域で人の住んでいない荒れ野でした。律令制下では武蔵国多摩郡に属し、官道である東山道武蔵路が来ていましたが人はいなかったのです。中世には鎌倉街道の道筋が南北に通過していますが、農民の定住が困難であった土地でした。

1590年に徳川家康が江戸に幕府を作ったので、江戸城築城のための資材を運ぶ運搬路が整備され、青梅から江戸までを繋ぐ青梅街道も出来ます。

承応元年11月(1652年)老中の松平信綱によって玉川上水の開削が計画され、1654年に玉川上水が完成します。

このよう情勢を受けて、1656年に武蔵国多摩郡岸村(現武蔵村山市)の郷士、小川九郎兵衛が江戸幕府に開拓の許可を出願します。1657年から小川村として開拓し、青梅街道に沿って小川用水を整備し小川新田として新田開発を行ったのです。その後小川村を中心に諸村が形成され、青梅街道沿いに小川宿が設置されたのです。

小川寺には、小川九郎兵衛の作った小川分水が現在でも流れています。

小川九郎兵衛の事業は新田の開拓だけでなく、青梅や秩父の石灰や木材などの資材運搬の馬継場を作ったのです。その馬継場は繁盛し人々の生活が潤ったのです。彼は起業家でもあったのです。

以上が小平市の小川町の地方史です。こんな地方の歴史を調べるのが私の老境の趣味です。

さて次に佐世保のキリスト教にまつわるローカル文化をご紹介いたします。インターネットで調べる方法を用いました。

まず佐世保市の中心部にあるカトリック三浦町教会から始めます。この教会は明治30年(1897)コンパス司教により設立されました。

その後、脇田浅五郎神父の尽力により、現在の教会が建立され、昭和6年(1931)10月1日早坂司教によって祝別された教会です。

戦時中は空襲を避けるためにコールタールを塗られ、 黒い教会となりました。 そして佐世保大空襲の時にもこの教会だけは全く被害を受けませんでした。佐世保市街は1945年の空襲で焼け野原になったのです。

4番目の写真は佐世保市の中心にあるカトリック三浦町教会です。

5番目の写真はカトリック三浦町教会の内部です。内部全体が白く、すべてのアーチは尖頭形で柱頭を有する円柱で、やや大きめな柱頭には入念な装飾が施されています。また天井はリブ・ヴォールド天井になっています。

6番目の写真はカトリック三浦町教会の庭にあるルルドの泉です。

この教会は佐世保駅前の小高い丘の上に聳え立ち、そのゴシック建築の美しさとともに、佐世保のローカル文化を代表する名所となっています。

佐世保は佐世保鎮守府の昔から、海軍基地としてて栄えた街で、造船所で生計をたてる人々が多く、米海軍の軍人、家族の姿も混じって見られます。佐世保の軍港としての歴史はよく知られているので、今日はあまり知られていないキリスト教にまつわるローカル文化をご紹介いたしました。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)