皆様お気付きの通リインターネットの発展はいろいろな分野に広がり貴重な情報が瞬時に知ることが出来ます。もう百科事典は必要なくなりました。図書館にも足を運ぶことが無くなりました。しかしインターネット情報は玉石混交です。貴重な情報を選び出す賢明さが要求されます。

例えば、私が使用している貴重な情報源の一つに次のものがあります。

「佛教へのいざない」(http://todaibussei.or.jp/asahi_buddhism/30.html )です。

少し長くなりますが内容をご紹介します。

第01回 ブッダの悟りから仏教へ

第02回 原始仏典とは何か

第03回 原始仏典を読む

第04回 原始仏教の様相

第05回 大乗仏教の発生

第06回 龍樹の思想

第07回 大乗仏教の展開

第08回 密教の世界

第09回 インド仏教の滅亡と再興

第10回 ガンダーラ仏教の隆盛

第11回 シルクロードの仏教

第12回 玄奘三蔵の旅

第13回 チベット仏教の形成

第14回 ダライ・ラマの誕生

第15回 中国に伝わった仏教

第16回 中国仏教の広がり

第17回 漢訳仏典を読む

第18回 隋・唐の仏教

第19回 宋代から清代まで

第20回 朝鮮半島への伝来

第21回 朝鮮仏教の展開

第22回 戦後の東アジア仏教

第23回 南伝仏教とは何か

第24回 スリランカの仏教

第25回 タイの仏教

第26回 ミャンマーの仏教

第27回 日本への仏教伝来

第28回 旅する僧侶たち

第29回 南伝仏教との出会い

第30回 日本仏教のゆくえ

以上の内容で分かり易い図表を3枚だけ示します。

1番目の写真は佛教のアジア諸国への展開の様子を示す図面です。日本へは538年に百済から伝承しました。佛教は紀元前6世紀に現在のネパールで釈迦によって作られた世界宗教の一つです。

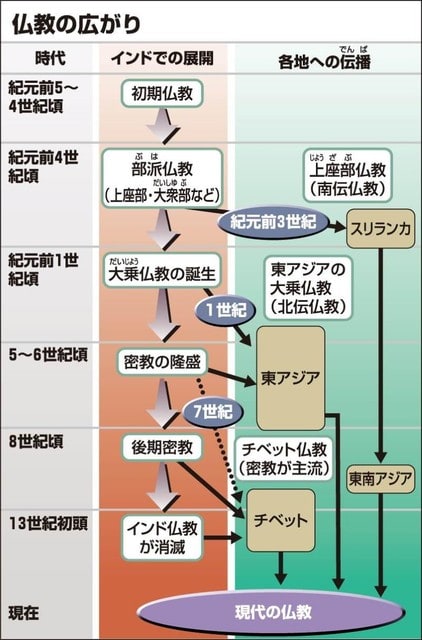

2番目の写真は紀元前1世紀頃、インドで大乗仏教が発生し紀元1世紀頃にシルクロード諸国や中国などに伝承すたことを示す表です。この表にある「東アジア」とはシルクロード諸国や中国などのことです。

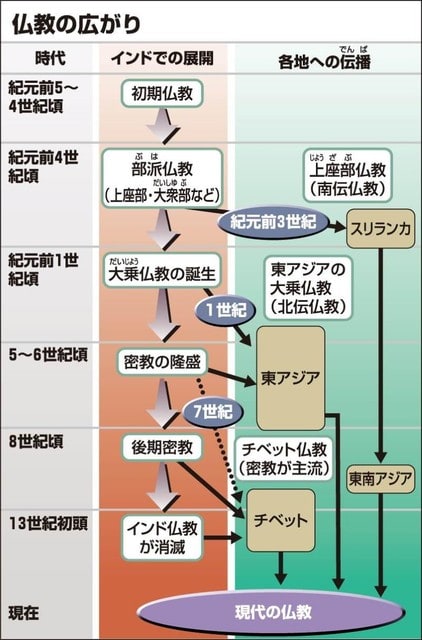

3番目の写真は朝鮮における仏教の展開を示す表です。少し専門的になりますが、「第21回 朝鮮仏教の展開」の一節を転写します。

・・・ 六七六年に朝鮮半島を統一した新羅は、仏教文化を花咲かせた。この時期を代表する者として次の僧侶が注目される。第一に、元暁(六一七~六八六 年)は和諍という教えにより、すべての仏教の宗派を統一する原理を提示しようとした。彼の思想は、中国の華厳思想を大成した法蔵に大きな影響を与えた。・・・

これは朝鮮仏教の奥深さを示す一例です。

さて「佛教へのいざない」の最後は「第30回 日本仏教のゆくえ」です。

われわれ日本人が考えるべき問題を提起していますので以下に原文のまま引用いたします。

===========================

「第30回 日本仏教のゆくえ」

日本の仏教は、アジアの中でも随分と異色のところが多い。第一に、僧侶の肉食妻帯。厳格な地域では一般の信者でも精進料理しか食べないのに、 僧衣を着た坊さんが平気で肉を食べているのは、随分と異様に見えるようだ。第二に、葬式仏教。仏教寺院というとふつうには墓地があり、僧侶のいちばんの仕事は墓地の管理をして、 葬式や法要をすることだと思われている。これも他の仏教国には見られない。第三に、神仏習合。神社でもお寺でも同じように参詣して手を合わせる。 二つの宗教をかけ持ちしているようで、日本人はきわめていい加減だ、ということになる。このように、日本の仏教のあり方は外から見ると相当に奇妙で、しばしば顰蹙を買うことになる。

しかし、それではそのような日本の仏教はおかしいと、簡単に否定してしまっていいのかというと、それほど単純でもない。僧侶の肉食妻帯は確かに 他の仏教国ではあまり一般的ではない。しかし、明治以後の近代化の流れの中で、肉食妻帯することによって僧侶もふつうの人と同じような生活をし、 世俗社会の中に溶け込んで活力を得てきた。明治の頃には、積極的に僧侶の結婚を勧め、夫婦を単位とした新しい仏教を作るべきだという主張もなされた。 このような動向は中国や朝鮮の仏教にも影響を与えた。

葬式仏教も悪いとばかりはいえない。葬式や墓地は、人が死や死者と関係を持つきわめて得難い機会であり、場所である。人は死すべきものだということこそ、 仏教のもっとも根本の認識であり、出発点のはずである。ところが、近代化の中で、人はともすれば死の問題を遠ざけ、生を貪ることをよしとしてきた。

仏教が近代的な人間観に疑問を突きつけることが可能とすれば、まず葬式や墓地の見直しから出発しなければならないのではないだろうか。

神仏習合にしても、日本に仏教が伝来して以来の長い経緯を持つもので、それが二つの別々の宗教に分けられたのは、明治の神仏分離によるきわめて人為的で無理な政策によるものであった。 日本のみならず、東アジアにおいては仏教は単独の宗教ではなく、儒教や道教などと交渉しながら発展してきている。 とりわけ日本の神仏習合は、神仏が緊密な構造を構成していて、近代に外から持ち込まれた宗教観で切り分けることはできない。

このように、日本の仏教のあり方はそれなりの必然性をもって展開してきているのであり、他の地域の仏教と違っているからといって、単純に否定的に見る必要はない。 しかしまた、過去の仏教の形態がそのまま惰性的に未来に続いていくというわけでもない。

日本の中だけでなく、世界の中で仏教への関心が高まりつつある現代に、伝統を生かしながらも、世界に目を向けた新たな仏教の構築が求められている。 それは、与えられた既存の制度を墨守することではなく、ひとりひとりの切実な願いから新たに作り直され、生み出されていくものでなければならないであろう。

(文・末木 文美士 すえき・ふみひこ 一九四九年、山梨県生まれ。専門は仏教学。著書に『日本仏教史』『思想としての仏教入門』など。東京大学大学院教授)

==================================

今日は日本の大乗仏教がどのようにして生まれ、現在の日本仏教の特徴を概観しました。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)

例えば、私が使用している貴重な情報源の一つに次のものがあります。

「佛教へのいざない」(http://todaibussei.or.jp/asahi_buddhism/30.html )です。

少し長くなりますが内容をご紹介します。

第01回 ブッダの悟りから仏教へ

第02回 原始仏典とは何か

第03回 原始仏典を読む

第04回 原始仏教の様相

第05回 大乗仏教の発生

第06回 龍樹の思想

第07回 大乗仏教の展開

第08回 密教の世界

第09回 インド仏教の滅亡と再興

第10回 ガンダーラ仏教の隆盛

第11回 シルクロードの仏教

第12回 玄奘三蔵の旅

第13回 チベット仏教の形成

第14回 ダライ・ラマの誕生

第15回 中国に伝わった仏教

第16回 中国仏教の広がり

第17回 漢訳仏典を読む

第18回 隋・唐の仏教

第19回 宋代から清代まで

第20回 朝鮮半島への伝来

第21回 朝鮮仏教の展開

第22回 戦後の東アジア仏教

第23回 南伝仏教とは何か

第24回 スリランカの仏教

第25回 タイの仏教

第26回 ミャンマーの仏教

第27回 日本への仏教伝来

第28回 旅する僧侶たち

第29回 南伝仏教との出会い

第30回 日本仏教のゆくえ

以上の内容で分かり易い図表を3枚だけ示します。

1番目の写真は佛教のアジア諸国への展開の様子を示す図面です。日本へは538年に百済から伝承しました。佛教は紀元前6世紀に現在のネパールで釈迦によって作られた世界宗教の一つです。

2番目の写真は紀元前1世紀頃、インドで大乗仏教が発生し紀元1世紀頃にシルクロード諸国や中国などに伝承すたことを示す表です。この表にある「東アジア」とはシルクロード諸国や中国などのことです。

3番目の写真は朝鮮における仏教の展開を示す表です。少し専門的になりますが、「第21回 朝鮮仏教の展開」の一節を転写します。

・・・ 六七六年に朝鮮半島を統一した新羅は、仏教文化を花咲かせた。この時期を代表する者として次の僧侶が注目される。第一に、元暁(六一七~六八六 年)は和諍という教えにより、すべての仏教の宗派を統一する原理を提示しようとした。彼の思想は、中国の華厳思想を大成した法蔵に大きな影響を与えた。・・・

これは朝鮮仏教の奥深さを示す一例です。

さて「佛教へのいざない」の最後は「第30回 日本仏教のゆくえ」です。

われわれ日本人が考えるべき問題を提起していますので以下に原文のまま引用いたします。

===========================

「第30回 日本仏教のゆくえ」

日本の仏教は、アジアの中でも随分と異色のところが多い。第一に、僧侶の肉食妻帯。厳格な地域では一般の信者でも精進料理しか食べないのに、 僧衣を着た坊さんが平気で肉を食べているのは、随分と異様に見えるようだ。第二に、葬式仏教。仏教寺院というとふつうには墓地があり、僧侶のいちばんの仕事は墓地の管理をして、 葬式や法要をすることだと思われている。これも他の仏教国には見られない。第三に、神仏習合。神社でもお寺でも同じように参詣して手を合わせる。 二つの宗教をかけ持ちしているようで、日本人はきわめていい加減だ、ということになる。このように、日本の仏教のあり方は外から見ると相当に奇妙で、しばしば顰蹙を買うことになる。

しかし、それではそのような日本の仏教はおかしいと、簡単に否定してしまっていいのかというと、それほど単純でもない。僧侶の肉食妻帯は確かに 他の仏教国ではあまり一般的ではない。しかし、明治以後の近代化の流れの中で、肉食妻帯することによって僧侶もふつうの人と同じような生活をし、 世俗社会の中に溶け込んで活力を得てきた。明治の頃には、積極的に僧侶の結婚を勧め、夫婦を単位とした新しい仏教を作るべきだという主張もなされた。 このような動向は中国や朝鮮の仏教にも影響を与えた。

葬式仏教も悪いとばかりはいえない。葬式や墓地は、人が死や死者と関係を持つきわめて得難い機会であり、場所である。人は死すべきものだということこそ、 仏教のもっとも根本の認識であり、出発点のはずである。ところが、近代化の中で、人はともすれば死の問題を遠ざけ、生を貪ることをよしとしてきた。

仏教が近代的な人間観に疑問を突きつけることが可能とすれば、まず葬式や墓地の見直しから出発しなければならないのではないだろうか。

神仏習合にしても、日本に仏教が伝来して以来の長い経緯を持つもので、それが二つの別々の宗教に分けられたのは、明治の神仏分離によるきわめて人為的で無理な政策によるものであった。 日本のみならず、東アジアにおいては仏教は単独の宗教ではなく、儒教や道教などと交渉しながら発展してきている。 とりわけ日本の神仏習合は、神仏が緊密な構造を構成していて、近代に外から持ち込まれた宗教観で切り分けることはできない。

このように、日本の仏教のあり方はそれなりの必然性をもって展開してきているのであり、他の地域の仏教と違っているからといって、単純に否定的に見る必要はない。 しかしまた、過去の仏教の形態がそのまま惰性的に未来に続いていくというわけでもない。

日本の中だけでなく、世界の中で仏教への関心が高まりつつある現代に、伝統を生かしながらも、世界に目を向けた新たな仏教の構築が求められている。 それは、与えられた既存の制度を墨守することではなく、ひとりひとりの切実な願いから新たに作り直され、生み出されていくものでなければならないであろう。

(文・末木 文美士 すえき・ふみひこ 一九四九年、山梨県生まれ。専門は仏教学。著書に『日本仏教史』『思想としての仏教入門』など。東京大学大学院教授)

==================================

今日は日本の大乗仏教がどのようにして生まれ、現在の日本仏教の特徴を概観しました。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)