田辺聖子さんが亡くなられた。心よりその死を悼みます。田辺さんの作品には50年ほど親しんだ上にお世話になった。結婚生活で『姥ざかり』と、続編としての『姥ときめき』『姥うかれ』『姥勝手』にも助けられた。

昨年11月8日に掲載した本エントリーを再掲載します。

九月半ばに借りた上巻が面白かったので引き続き下巻も借りた。本文600ページの本も読んでいくと残りが少なくなる。

早く読み終わりたいのに終わってほしくないとも思えてくる本があるものだ。この本はそんなたぐいの本だった。

あとがきを読むと月刊誌に6年に渡って連載されたが、当初作者はここまで大部の小説にしようとは思っていなかったと。

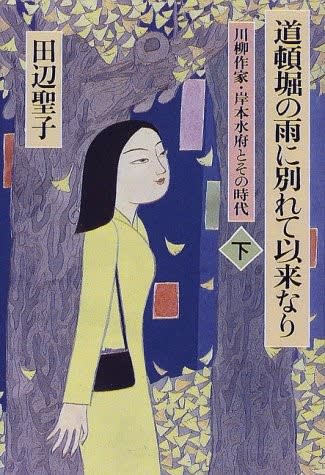

川柳は好きでよく読むが「岸本水府」という川柳作家の名は知らなかった。この人物を本線に走らせ、驚くほどの数の支線に多彩な人物列車が走る。

よくぞここまでそれぞれの人物やその事績を発掘したものだ。田辺聖子さんという作家は好きでこれまでもよく読んできたが、

どちらかというと軽妙に現代風俗と男女の物語を描く流行作家という風に見ていた。

ただ彼女の自伝的長編「しんこ細工の猿や雉」には、戦前戦後に生きた庶民の家族の生活が細部まで陰影濃く描かれていて並みの作家ではないなとは思っていた。

この小説はおおまかに言うと川柳を楽しみ生き生きと暮らした日本人庶民たちの歴史だが、それを好ましく思わず「国体」に抵抗する

不逞の輩と見た勢力の弾圧の実態なども描いていて下手な教科書よりも具体的に日本の近現代史がわかるという側面も持つ小説だ。

それにしても誰でも手が出せるだけに品性を保つのがむつかしくて、しかも人をほっこりにっこりにんまりさせる川柳の魅力を広げようと

粉骨砕身して一生をかけた男女がいて今もいる。そのことを教えてもらったことだけでも田辺聖子さんには心から感謝したいと思う。

文中に素晴らしい川柳が多数引用されており、これを楽しむことが出来るのもこの本の魅力の一つだ。

例えば、

「このご恩は忘れませんと寄りつかず」 佳凡

「かしこいことをすぐに言いたくなる阿呆」 亀山恭太

「ぼんやりとしていたほうがよく儲け」 八島白龍

「この人も妻子が待つか手のぬくみ」 林照子

「心中は出来ず勘定して帰り」 岸本水府

内容(「BOOK」データベースより)

内容(「BOOK」データベースより)

大阪の川柳結社「番傘」を率いた岸本水府と、川柳に生涯を賭けた盟友たち…。川柳への深い造詣と敬愛で、その豊醇、肥沃な文学的魅力を描き尽す伝記巨篇。

上巻は、若き水府と、柳友たちとの出会い、「番傘」創刊、大正柳壇の展望から新興川柳の抬頭までを描く。

第26回(1998年) 泉鏡花文学賞受賞

内容(「BOOK」データベースより)

大阪の川柳結社「番傘」を率いた岸本水府とf川柳に生涯を賭けた盟友たち。友情、論争、恋、別れなど、川柳を通して描く明治・大正・昭和の人びとの足跡。秀句2500句を収録。

猫天家族さんの感想⇒田辺聖子著『道頓堀の雨に別れて以来なり』―川柳作家・岸本水府とその時代―上下巻を読む 引用元。

最近遅ればせながら五七五に目覚めた? せいもあって、Ciさんが田辺聖子の本を2冊推薦してくれた。俳人杉田久女を描いた『花衣ぬぐやまつわる…わが愛の杉田久女』(上下)とこの川柳の本。俳句もそうだが、川柳は猶のことまるで知らない世界だったので、こんなに面白い世界があったのかと瞠目。各巻700ページほど。じつに読みでがありました。年を取っても知らないことが多すぎます。

著者は「調べだして痛感したのは、日本文学史の中で〈川柳〉の項が欠如しており、資料も散佚しかけていることだった。それゆえ〈水府とその時代〉を書くことは、即、日本近代川柳文学史とならざるを得なくなってしまった。」とあとがきに書いています。その通りですね。資料を発掘し、丁寧に読みこんで書いておられて、日本近代川柳の貴重な資料となっている本です。

岸本水府という人はコピーライターの草分け的な仕事をした人なのですね。その水府の生涯を中心に、明治・大正・昭和の時代を川柳に命を掛けてきた人たちの熱い思いが見事に活写されています。俳句・川柳といえば、今の時代はもっぱら年寄りの趣味くらいに受けとめられているけれど、十代の若い人たちがまるで川柳病にかかったように夢中になったのですね。その初々しい様子が人物の動きとともに熱く伝わってきます。

もうひとつ感心したのは著者の言葉の選び方と使い方。会話に関西弁がうまく生かされていて関東にはない味わいを出していますが、むずかしい漢語も適所にきちっと嵌めこんで効果的に使っています。ずいぶん辞書を引きましたが、試しに数ページからピックアップしただけでも、次のような漢字が出てきます。怨嗟、誘掖、蝟集、姦佞、潜称、白皙、固陋、揺蕩、瞋恚…など。高い学識に驚きます。当然か。

もうひとつ、水府夫妻について書いた部分で、この夫婦は気立てのいい顔をしていると書き「中年以降の人間の顔は、どうしようもなく気立てが出てしまう。性格とか性根、気質ということばでは嵌まりきらない、何かがあるように思う。心ばえ、気っ風、どれもぴんとこない。やはり「気立て」というしかないと私には思える。」という文章。田辺聖子の大人の味わいがこんなところにもうかがえる。いいですね。5つ星のうち4.0

⇒昨日正午過ぎ、バスにてナポリに着きました。当地はシチリアにゆくための中継拠点と考えたため1日半しか時間をとっていませんが、昨日はヴォメロの丘のサンテルモ城や

サンタルチアを巡りました。何れもヴェスヴィオ火山が良く見え30年程まえ家族と眺めた懐かしい景色です。カンツオーネを思わず口ずさんでしまいます。

『サンタルチア』それから題名は忘れましたがジリオ ラ チンクェッティー(覚えてます?)の可憐な恋唄。本日はスペイン地区を外から覗いてから美術館へゆきました。

ところが旅行本や番組でおなじみの路地ををまたいで乾される洗濯物が全く見えないのです。まだ洗濯中なのかもしくは何らかの理由で規制が入ったのか?

そこで思い出したのですが当地含めこれまでロマさん出没もなく、ヤバイ事態が全くありません。ボローニャの駅にて券売機で切符を買うときチップ目当ての中年のおばさんが

近付いて来て手伝おうとした位です。いささか物足りないくらいです。そう言えばどこでもお巡りさん、パトカー、機関銃を持った軍関係者による警備が目立ちます。

テロ対策かもしれませんが泥棒さんも自粛せざるを得ないのか?カポディモンテ美術館では真面目に2時間程歩きました。一点だけ紹介しますと、

添付はティツイアーノ作の『ダナエ』ですがこれ実際に際どい絵なのです。こちらに来る前にわかにギリシャ神話を齧っておいてよかったのですが、

ちょっとここで書くのは恥ずかしいです。

お昼は今回初めてのピッツァを。少し食べてからの撮影で見栄えがしませんが本当に美味しい、直径38cmでしたが問題なく完食でした。

あす朝はいよいよシチリアへ渡ります。まづシラクーサに泊まりますが、こんどはティレニア海沿いに南下、8時間40分の列車旅です。

阿智胡地亭からのメール⇒「Tnkさん、メールありがとうございます。歌は「夢見る想い」ですね。僕も大好きです。いま彼女を検索したら今年71歳だそうです。

そうですか治安維持が強化されているんですね。8時間40分の列車旅!イタリアも南北に長い国ですね。ところでやはり中国人観光客は多いですか?」

彼から阿智胡地亭からの質問への回答メール。⇒「おはようございます。「夢見る想い」ともう一つ「ナーポりー 夢のナーポリー ーー」で始まる曲がありましたね。

旋律は耳に残っているのですが歌詞はそこで止まってしまいます。

中国人観光客、フィレンツェでは確かに多かったですがほかのまちでは意識すらしなかったくらいです。ナポリは少し目立ちますが思った程ではないですね。

列車がシチリアへ海を渡るのが楽しみです。」

ある日、勤め先の神田から流山市(千葉県)の社宅に帰ると、夕食に焼いたワカサギやゴリやハゼ、川エビの佃煮が出てきた。

好物なのですぐに食べてみたら、とてもおいしい。どこで買ったのと相方に聞くと今日自転車の荷台に箱を乗せた小父さんがやって来て、アパートの一軒一軒を回った。

味見をしてみたらおいしかったので買ってみた。ねえ、おいしいでしょうという。

小父さんにどこから来たのと聞いたら、霞ケ浦から来た。これからも買ってくれるなら時々寄るよと言ったので寄って下さいって頼んでおいたわよ。

とても凄い茨城弁で言葉は半分くらいしかわからなかったけど、仲間が霞ケ浦で取った魚を自分で加工してそれを常磐線の駅毎に下りて行商していると言っていたわ。

小父さんはその後、ほぼ定期的に寄ってくれるようになり、スーパーで買うのとは違い獲ってすぐの加工なので、新鮮で化学調味料も入ってなく、おいしくて子供も喜んで食べた。

私の通勤最寄り駅の南柏から会社のアパートへ来るまでに、途中のお客さんに殆ど売れてしまい、

残り物しかない日もあるので、来客の手土産や神戸に帰省するときの土産にする時は、小父さんの自宅の電話番号を聞いておき、あれを300g、これを200gとか頼むようになった。

顔を見て話すぶんにはなんとか理解出来るけど、電話で本物の茨城弁を聞き取るのはホント大変と言っていた。 茨城県の言葉が東北弁のエリアに入るのはそれまで知らなかった。

ある日、帰宅すると子供達がバケツを覗き込んで騒いでいた。今日は小父さんが、生きたドジョウを持って来ていたのでアナタが柳川が好きだから明日の休日の晩に柳川鍋をしようと思って買った、と言う。

突然、何かで読んだか聞いた料理法を思い出した。鍋に汁と豆腐とドジョウを一緒に入れて火にかけると、まもなく熱くてたまらないドジョウがいっせいに豆腐に頭を突っ込んでドジョウ豆腐が出来る。それがとてつもなくおいしいと。

翌日、相方はそんな料理法は聞いたことないと半信半疑だったが、強引なダンナに負けてトライしてくれた。

台所は修羅場になった。ガスをつけてしばらくするとガタガタという大きな音がして蓋を押しのけて必死のドジョウ達が鍋から飛び出した。コンロの上の鍋から落ちたドジョウが台所の床を這い回る。

子供達はキャアキャア言って逃げ回る。

そこら中水浸しで、鍋の中の豆腐はカタチがないほどグチャグチャだ。

無言で冷ややかにこちらを見る相方の目を外し、必死でドジョウを捕まえた。

結局その晩はドジョウを捌いて、相方の当初レシピどうり柳川鍋に落ち着いたが食べおわったのは随分遅かった。水浸しの床掃除は当然、自分以外誰もやってくれなかった。

その騒ぎとは無関係に子供が飼ってみたいというので、ベランダで一匹だけ小さなバケツに別にしていたドジョウは、一週間後、幼稚園児の長女がつかんで遊んでいた時、手からスルリと抜け出し、あっという間にアパートの四階から下へ落ちた。

あーっ、お父さん、ドジョウが落ちたヨという娘の声で4階から下へ一気に階段を駆け降りた。

ドジョウは芝生の上で何もなかったように動いていた。ドジョウを掴んで上がって来ると心配顔の娘達は大喜びだった。

その後、このドジョウは餌をもらい丸々と太り、長くベランダのバケツに住み着いた。

しかし相方は小父さんからドジョウを買うことは2度となかった。

10年くらい経って神戸に住むようになり、元町商店街の外れに泥鰌料理専門の小さな店をみつけ、二人で柳川鍋をつついた時、相方がアナタは時々とんでもない事をおもいつくからと当時を思い出して笑った。

そして、今思い出したけど、ドジョウ豆腐はたしか落語のネタのどれかにあったんじゃないと言った。

◎本ブログのブックマーク欄に新たに追加した「阿智胡地亭のStorys」から引用。現在同サイトに36編のエッセイを投稿しています。

日本豆腐協会のサイトから

![]()

「どじょう豆腐」、「どじょう地獄」

むかしから珍しい料理として「どじょう豆腐」、「どじょう地獄」という豆腐料理が伝えられています。

鍋に水を入れ、豆腐といっしょに生きたままのどじょうを入れて煮るという、少々手荒な料理です。この料理のミソは、湯がわいてくると、どじょうが熱さに耐えかねて、まだ冷たい豆腐の中にもぐりこんでしまうところ。その豆腐もしだいに熱くなるので、豆腐の中にもぐりこんだどじょうも一緒に煮えてしまう、というわけです。どうやら、こんなところから「どじょう地獄」なるネーミングが出てきたようです。

この料理は、周りの人からは湯豆腐を食べているようにしか見えないために、昔から肉食を許されなかった僧侶たちには格好のごちそうだったと伝えられています。豆腐に隠れて、こっそり肉の味を楽しむことができたわけです。

ところが、現実にはこの「どじょう地獄」には、なかなかお目にかかることができません。この言い伝えのように、どじょうが豆腐の中にもぐりこんだりしないからです。

これまで多くの人がこの鍋を試しています。豆腐を煮た鍋にどじょうを放すと、熱湯を飛び散らせて踊ったものの、豆腐の中には逃げ込みませんでした。また、ある人は水からどじょうを放しておいたけれど、豆腐のなかに入る前に、あっさり煮えてしまったといいます。豆腐に穴をあけて試したけれど、やっぱりどじょうは入らなかったといいます。

数年前にNHKで、この料理が取り上げたことがありました。さまざまなタイミングでどじょうを放したのですが、どの場合もどじょうが豆腐にもぐることはないという結果に終わりました。

「どじょうが熱さに驚いて冷たい豆腐に逃げ込む……」という発想はなかなかユニークですが、どうやらこの料理は、伝説上の幻の料理のようです。僧侶たちがこっそりこの鍋を楽しんだというエピソードも、「こんなふうにしてどじょうを食べたい」という願望だったのでしょうか!?