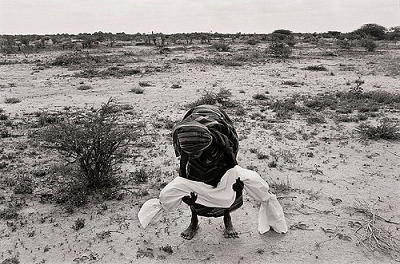

(著名な写真家James Nachtwayの作品 前回1992年のソマリアでの飢餓の際、死んだ息子を埋葬する母親 “flickr”より By Photo Tractatus http://www.flickr.com/photos/photo-tractatus/4698209537/ )

【過去20年間のアフリカで最悪の食糧危機】

東アフリカの干ばつについては、7月11日ブログ「東アフリカ 過去60年で最悪の干ばつ、避難先で餓死者」(http://blog.goo.ne.jp/azianokaze/d/20110711)で取り上げましたが、情況は芳しくないようです。

国連はソマリア南部2地域に「飢餓」を宣言しました。

****ソマリア南部2地域に飢餓宣言、国連****

国連は20日、ソマリア南部の反政府勢力が制圧している2地域で、飢餓が発生していると宣言した。最大で35万人が、過去20年間のアフリカで最悪の食糧危機の影響を受けている。

ソマリアを含む「アフリカの角」と呼ばれる地域全体では、干ばつの被害を受けた人は1000万人を超えている。

国連人道問題調整部(OCHA)によると、国連が飢餓を宣言したのはソマリア南部のバクール地方とシェベリ川下流(地方。どちらも国際テロ組織アルカイダの影響を受けた反政府イスラム武装勢力アッシャバブの支配下にある。

関係者らは、緊急に対策をとらなければ、飢餓地域は拡大する恐れがあると警告している。【7月20日 AFP】

*****************************

1991年以来、内戦がほとんど絶え間なく続き、実質的に無政府状態のソマリアは、これまでもたびたび干ばつに見舞われています。そのため、国民の4人に1人が国内避難民または国外への難民になっていると推定されています。

“現在、危機的な状態に陥っている人はソマリアの人口の半分に当たる370万人で、その数は今年の初めの240万人から、35%の増加となっています。また、危機的な状況にある人々の7割は、ソマリア南部に住んでいます。ソマリア南部では55万4000人の子ども、つまり、3人に1人が栄養失調となっています”【国連UNHCR協会ホームページ】

なお、国連の「飢饉」宣言は、(1)20%以上の世帯が極端な食糧不足に直面している (2)急性栄養失調の状態にある子どもが30%を超える (3)1日につき粗死亡率(Crude Mortality Rate)が1万人中2人に達する。(注:大多数の途上国では1万人に対して0.5人)という3点を基準に行われています。

ソマリア南部の一部ではすでに、栄養失調率は50%を超えていると伝えられています。

今回のソマリアの飢餓については、“エチオピア(2001年)、スーダン(1998年)、ソマリア(1991)年と同様レベル、またはそれを超えるレベルの飢饉と言われています。しかし、地域的な広がりとその深刻さを考えると、このたびの飢饉は1991年以来最悪の状態と言えます” 【国連UNHCR協会ホームページ】とのことです。

【「国連の飢饉宣言は世界に対する緊急の警鐘だ」】

国連のソマリア人道調整官マーク・ボーデン氏は、「いま行動を起こさなければ、農作物の不作と感染症の流行によって、飢饉は2カ月以内にソマリア南部の8つの地域すべてに拡大するだろう」と警告しています。

****帰ってきたソマリア飢饉、驚愕の死亡率****

国連は支援団体が安全に活動できるようイスラム過激派と対話中だが、アメリカの対テロ法が支援を阻む

国連は7月20日、21世紀初となる飢饉の発生を宣言した。場所はソマリア南部の2地域。深刻な干ばつと内戦、食料価格の高騰が相まって、多くの人が飢えに苦しんでおり、死亡した人も数万人に上る。

国連のソマリア人道調整官マーク・ボーデンによれば、飢饉宣言が出された南部のバクールとシェベリ川下流地域の現状は、国連による飢饉の定義以上に深刻で、ソマリアの人口の半数に相当する370万人が危機的状況にある。しかも、飢饉は今後さらに拡大し、ソマリアやエチオピアなどを含む「アフリカの角」の一帯では、干ばつ被害に苦しむ1100万人をめぐる状況は今後さらに悪化するという。

「いま行動を起こさなければ、農作物の不作と感染症の流行によって、飢饉は2カ月以内にソマリア南部の8つの地域すべてに拡大するだろう」と、ボーデンは語った。そして、雨季の10月に雨が降ったとしても、次の収穫があるとされる今年末までは状況が改善する見込みはない、と付け加えた。

繰り返される90年代初頭の悲劇

子供の急性栄養失調率が30%を超え、1日に1万人に2人が死亡している場合に、国連は飢饉を宣言する。ソマリア南部の一部ではすでに、栄養失調率は50%を超え、死亡率も国連が定める条件の3倍以上。「衝撃的な数字だ」と語るボーデンは、飢饉対策として今後2カ月間だけで3億ドルの援助が必要だと訴えた。

「国連の飢饉宣言は世界に対する緊急の警鐘だ」と、イギリスを拠点とする救援支援団体オックスファムの広報官アルン・マクドナルドは言う。「危機は数カ月前から始まっていたが、諸外国の篤志家や各国政府の反応は遅く、不十分だ。救助資金はまだ8億ドルも不足している」

ヒラリー・クリントン米国務長官は、ソマリア及び、毎日推定3500人のソマリア人難民が流入しているエチオピアやケニアに対して、2800万ドルの追加支援を行うと表明した。

ソマリアでは、90年代初頭にも飢饉で20万人以上が死亡した過去がある。「現在の(栄養失調)率は、91〜92年と似たような水準だ」と、ボーデンは言う。「今回の飢饉は過去20年間のソマリアで最も深刻な事態だ」

90年代初頭の危機の際には、アメリカは国連平和維持部隊の一部としてソマリアに介入。米軍ヘリ「ブラックホーク」が首都モガディシュで撃墜され、米兵18人が殺害されるという不名誉な事件につながった。

ソマリアは今も混乱状態にある。政府は十分に機能しておらず、国際社会の支援を受けた暫定政権と、アルカイダとつながりがある過激派組織アルシャバブの衝突が続いている。

飢饉が宣言された2つの地域はどちらも、アルシャバブの支配下にある。アルシャバブは09年後半以降、占領地域内に西側諸国の救援団体が立ち入るのを禁じてきた。今月になって禁止を解除したが、事態はすでに悪化していた。【7月21日 Newsweek】

****************************

【「いかなる武装組織にも支援物資は渡さない」】

上記記事にもあるように、支援活動を阻んでいるのが、過激派組織アルシャバブによる実効支配の現実です。

****ソマリア飢饉、支援に「武装勢力支配」の壁****

国連世界食糧計画(WFP)と米国際開発局(USAID)は21日、国連が飢饉を宣言したソマリア南部2地域について、支援物資が必要とする人々に確実に届くことが確認され次第、食糧支援を開始すると表明した。

国連食糧農業機関(FAO)によると、ソマリアではここ数か月で飢餓による死者が数万人に上っている。

国連が20日、飢饉が起きていると宣言したバクール地方とシェベリ川下流地方は、イスラム過激派組織アルシャバブが実効支配している。アルシャバブは2010年初頭、外国の支援団体に対し2年間の活動禁止令を出し、WFPもソマリアからの撤退を余儀なくされていた。

今月になって、アルシャバブは深刻な干ばつに苦しんでいる人民を助けたいとして活動禁止令の解除を発表し、支援を要請。これを受け、各支援団体はソマリアでの支援活動再開を検討していたが、暫定政府に任命されたばかりの女性・家族問題担当相が21日、アルシャバブに誘拐される事件が発生。武装勢力支配地域での支援再開の難しさが浮き彫りになった。

USAIDのラジブ・シャー長官は21日、「彼ら(アルシャバブ)が約束をきちんと守るかをまずは注視したい」と述べた。

またWFPは同日、まず首都モガディシオに緊急支援物資を空輸し、南部地域へと支援を拡大する計画を発表。広報のグレッグ・バロウ氏はAFPに対し、「いかなる武装組織にも支援物資は渡さない」と述べ、現在、支援物質を送り届ける方法についてほかの国連組織と協議中だと説明した。

なお、国連児童基金(ユニセフ)は前週、アルシャバブ支配下にあるバイドアに初めて支援物質を空輸した。地元組織との緊密な連携のもと、物資が必要な人々に届いているかも監視されたため、支障なく行われたという。【7月22日 AFP】

**************************

【海賊対策にとどまらず東アフリカ・中東地域に広く関与する視野を】

ソマリアは“海賊問題”が国際的関心事となっており、日本を含む各国が海賊対策の艦船等を派遣していますが、海賊問題の根幹にはソマリア本土の無政府状態・混乱があること、その陸上の問題に手をつけない限り海賊問題の解決もないことは国際的に共通の認識となっています。

P3C哨戒機2機、護衛艦2隻を派遣している日本は、ソマリアに近いジブチに新活動拠点(基地)を設けて海賊問題対応にあたっています。

****ソマリア海賊対策、手詰まり 自衛隊はジブチに新拠点****

アフリカ・ソマリア沖の海賊対策強化のため、自衛隊がジブチに新活動拠点(基地)を設けたことは、同国政府だけでなく同国に駐留する米仏両軍にも歓迎されている。しかし問題解決までの道のりは依然、遠い。根源的原因であるソマリアの無政府状態に収束のめどが立たないからだ。日本は「出口戦略」のないまま、複雑な地域問題への関与を深めたと言える。(中略)

海賊の襲撃は、自衛隊などが警戒監視、護衛活動を展開するアデン湾の長さ約900キロの「回廊」では減っている。しかし「そこから追い出された分がアラビア海やケニアの沖に拡散している。『いたちごっこ』の感がある」(日本船主協会会長の芦田氏)。

国際海事局(IMB)によると、ソマリアの海賊による襲撃の件数は、2008年の111件から09年には217件とほぼ倍増し、昨年も219件と高水準が続いている。

米議会調査局(CRS)の報告書は「海賊行為の増加は、戦乱が続くソマリアの不安定と法の支配の不在の結果だ」と分析する。自衛隊のほか、欧米諸国、中国、インドなどもアデン湾に艦艇や哨戒機を派遣しているが、「(問題解決の)答えは陸上にある」(カスパール駐ジブチ仏軍司令官)というのが関係各国の共通認識だ。

ユスフ外相は(1)ソマリアの暫定連邦政府(TFG)への支援(2)国連平和維持活動(PKO)部隊の派遣(3)身代金の送金・洗浄ルートの断絶、などが必要だと説く。各国が陸上部隊を派遣することが前提となるが、1993年に兵士18人を戦闘で失った苦い経験を持つ米国は否定的だ。

結局、「海賊は減らない。むしろ増え続ける」(ユスフ氏)というのが、地元の見方だ。米国も、ソマリア問題の解決には「1世代はかかる」(フランケン・「アフリカの角」連合統合任務部隊司令官)と見ている。

■役割拡大、他国から期待

日本政府は開所式の翌日、P3C哨戒機2機、護衛艦2隻という現在の態勢のまま、自衛隊の派遣をさらに1年延長することを閣議決定した。

しかし、芦田氏は「海上警備の広域化」を求め、補給艦の追加派遣を要望している。海上自衛隊は「その余裕はない」という立場で、「脅威の拡散」に対応する態勢はできそうにない。

いずれにしろ、日本は事実上の「基地」までつくって海賊問題に本格的に関与する姿勢を示した以上、簡単に撤退するわけにはいかなくなった。

新美潤・駐ジブチ日本大使も「撤収する『大義』は当面見つからないのが実情だ。問題解決の即効薬も万能薬もない現状では『根治療法』として対ソマリア支援を行いつつ息の長い努力を続けていくしかない」と話す。

さらに「問題が長期化する可能性が高いことを考えれば、自衛隊の海賊対処活動を強化・拡充することには慎重な判断が必要だ」と指摘。「出口」が見えない現状では自衛隊の役割拡大に乗り出すべきではないとの考えを示した。

一方、米軍のフランケン司令官は「特定地域に限定して活動を考えることが許される時代はすでに過去のものとなった。日本の国民も今回開設した基地を考えるにあたって、そういう視野をもった方が良いかもしれない」と語り、日本が単に海賊対策にとどまらず東アフリカ・中東地域に広く関与することに期待感を示した。ユスフ外相も、独立間もない南スーダンへの自衛隊派遣について「それは良いことだ」と歓迎する考えを明らかにした。【7月18日 朝日】

***************************

“撤収する『大義』”を探しているような日本政府ですが、“日本が単に海賊対策にとどまらず東アフリカ・中東地域に広く関与する”方向で、前向きに見るべきではないでしょうか。

もちろん、アメリカですらしり込みしているソマリアへの即時のPKOなどは現実的には困難でしょうが、今回の飢餓対応にジブチの新基地活用は図れないものでしょうか。