一〇〇七

一土井大炊頭様え御両敬被仰合、御名前左之通 土井大炊頭→下総古河藩主。土井家宗家11代土井利位

大炊頭様 御奥様 御養女御亮(サエ)様 細川齊護の生母栄昌院は利位の養父・利厚女である。(義兄妹になる)

右之通ニ付、御家中え知せ置可申旨御用番被申聞候條、 齊護からすると義伯父である。その為の両敬の取り扱いとなったと思われる。

左様御心得、已下例文

十月廿七日 御奉行中

一〇〇八

一來ル廿八日有隣院様三十三囘御忌妙解寺御法事、奉行所 有隣院→細川重賢室・由婦 久我右大臣通兄女

御達十一月十六日

一來正月十日瑶臺院様二十五囘御忌、十二月九日より十日 瑶臺院→細川治年室・埴 宇土藩主・細川興文女

朝迄妙解寺取越御法事ニ付右同断、十二月四日御達

一太守様・濱町様思召之旨被為在赦被仰出候、依之當十一

月廿九日迄之内顯居候犯罪之者御赦宥被仰付候、右ニ付

一書幷別紙共文政六年正月廿九日達之通、十二月四日達

一御参勤御時分伺御使者横井岳之助着之段、十二月十五日 横井岳之助→横井熊八 御使番・御中老支配 三百五十石

御奉行達 文政十一年三月~文政十三年七月 高瀬町奉行・後三拾挺副頭

一濱町様御歸府中國路被遊候段、十二月十七日御達

一〇〇九

一耇姫様御病氣之處、御養生無御叶今暁被成御逝去、奉絶

言語候、依之諸事穏便可被相心得候、此段觸支配方へも

可被達候、以上

十二月廿四日 奉行所

一右御穏便正月四日迄ニて五日よりは穏便不及旨、十二月

廿八日御達

耇姫様・二の丸館にて卒去 三歳十ヶ月

耇姫様・二の丸館にて卒去 三歳十ヶ月

・見つけた・・・・・

・日本風俗史学会の「風俗-第32巻第2号」届く

・耇姫様の「耇」の文字

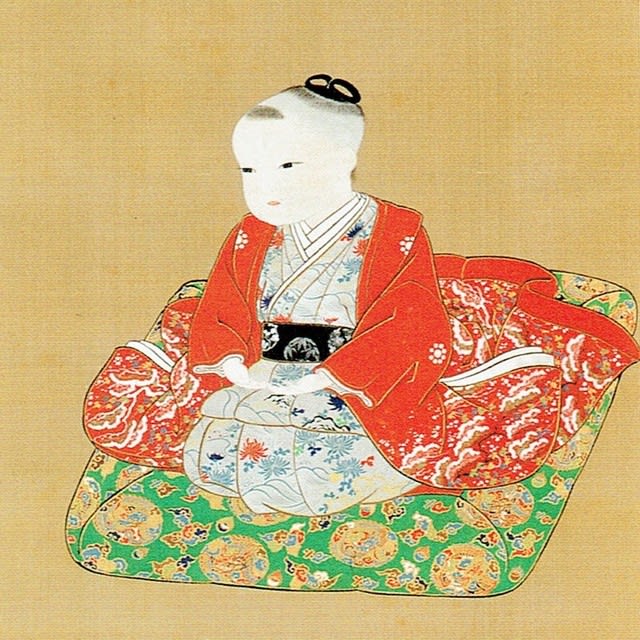

・「梅の薫」耇姫様の事 (一)

・「梅の薫」耇姫様の事 (ニ)

・「梅の薫」耇姫様の事 (三)

・「梅の薫」耇姫様の事 (四)

・「梅の薫」耇姫様の事 (五・了)

・耇姫様の事・付けたし

一〇一〇

一年頭門松之儀正月五日御建方相成、六日迄被建置段正月

三日御達

一御家中御禮六日・九日・十一日御受、不参ハ十八日御受、

御謡初は十三日之晩被仰付、武功之家柄鏡餅頂戴十九

日・廿日被仰付候事

一左義長之儀正月廿日はやし有之候様、正月七日達

一御登城御奉行所御入等十三日被仰付段、御奉行達

一〇一一

一借財利足之儀は大躰世間之通用有之義候處、近來間ニは

不當之高利を取、一ヶ年之内ニて度々算用之限ヲ立、餘

計之利潤を貪取候族も有之哉ニ相聞、所柄衰微風俗之害

ニも相成候儀不届之至候、依之向後右躰不當之利を取、

又は過酷之取立、都て無法之貸方等いたし候族於有之

は、勤三の上屹ㇳ被仰付筋有之筈候、尤心得方宜相當之

筋を以取遣いたし候者は、所柄之寫ニも相成殊候處、其

辨も無之、返辨不埒押移銀主及迷惑候筋も可有之哉、是

等は借受候者共不心得之至ニ付、向後左様之儀無之様是

又屹ㇳ相心得可申候、右之趣町在一統可及達旨候様、此

段御支配方えも可被相達置候、以上

文政九年戌十二月廿八日 御奉行中

一〇一二

文政十年正月十八日御達

一舊臘十四日依召御名代細川邦勝殿登城之處、太守様え松 細川邦勝→ 人物の特定が出来ないでいる

平安藝守様御息女益姫様御縁組御願之通被仰出候段御達 松平安藝守→浅野 斉賢 安芸広島藩の第8代藩主。浅野家宗家9代。

一右付て御物頭以下御中小姓以上麻上下着、廿一日・廿三 益姫→ 同上・女 23歳 (顕光院)

日両日之内御花畑え出懸出仕御歡謁之御達

一〇一三

一當年御参勤、來月廿九日五半時之御供揃二て御發駕被遊

候段、正月廿三日御達

一諦觀院様來ル十二日御一周忌御法會十一日・十二日於泰

勝寺御執行二付、火用心等参拝等之儀如例御達

一來ル廿一日御登城、夫より御奉行所え被遊御入候に付、

御目見場所等之儀例之通御達、二月十六日

一御發駕之節豊後路御通行、御目見場所等之儀、二月十五

日御達

一御發駕即日組ニ不入御中小姓以上廻り方之儀、御家督後

初て後参勤ニ付、麻上下着之段、二月廿一日御達

一此度御見立ニ罷出候面々、此節は麻上下着之段、二月十

七日御達

一來ル廿九日之御發駕三月四日被仰出候段、二月廿四日御

達

一濱町様來ル十五日被遊御發駕旨被仰出候段、三月朔日御

達