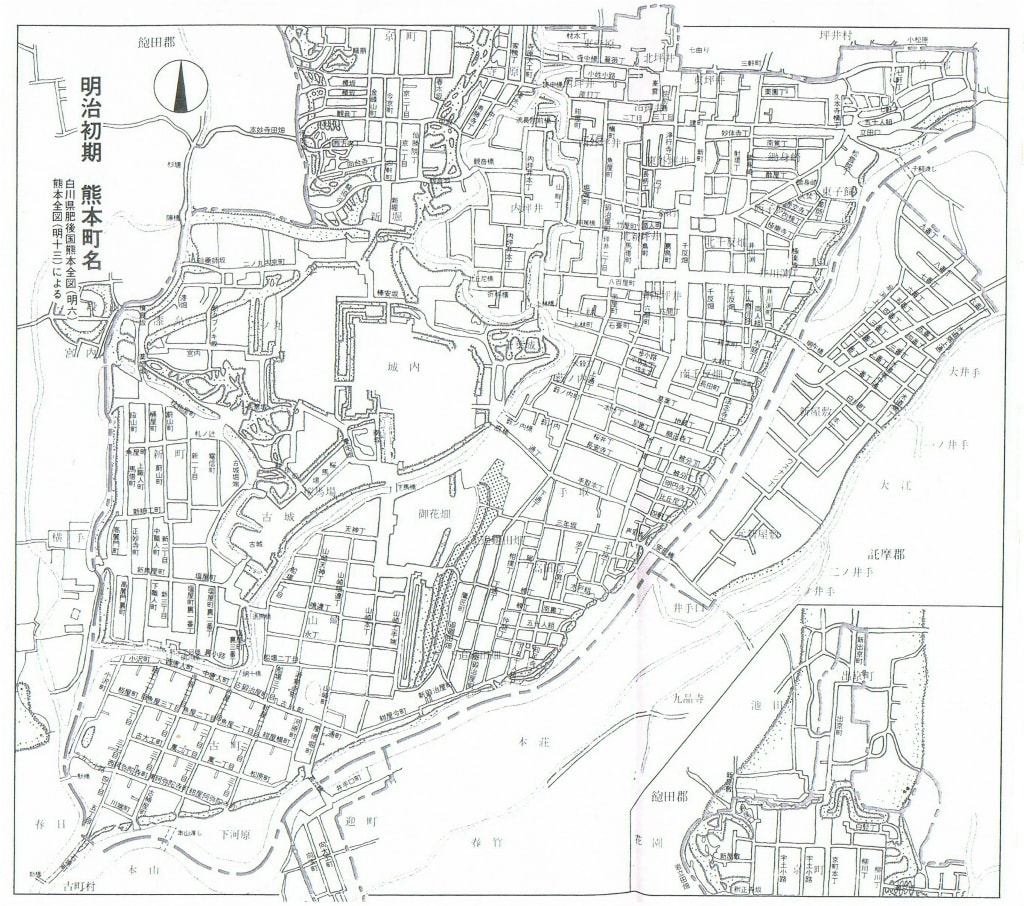

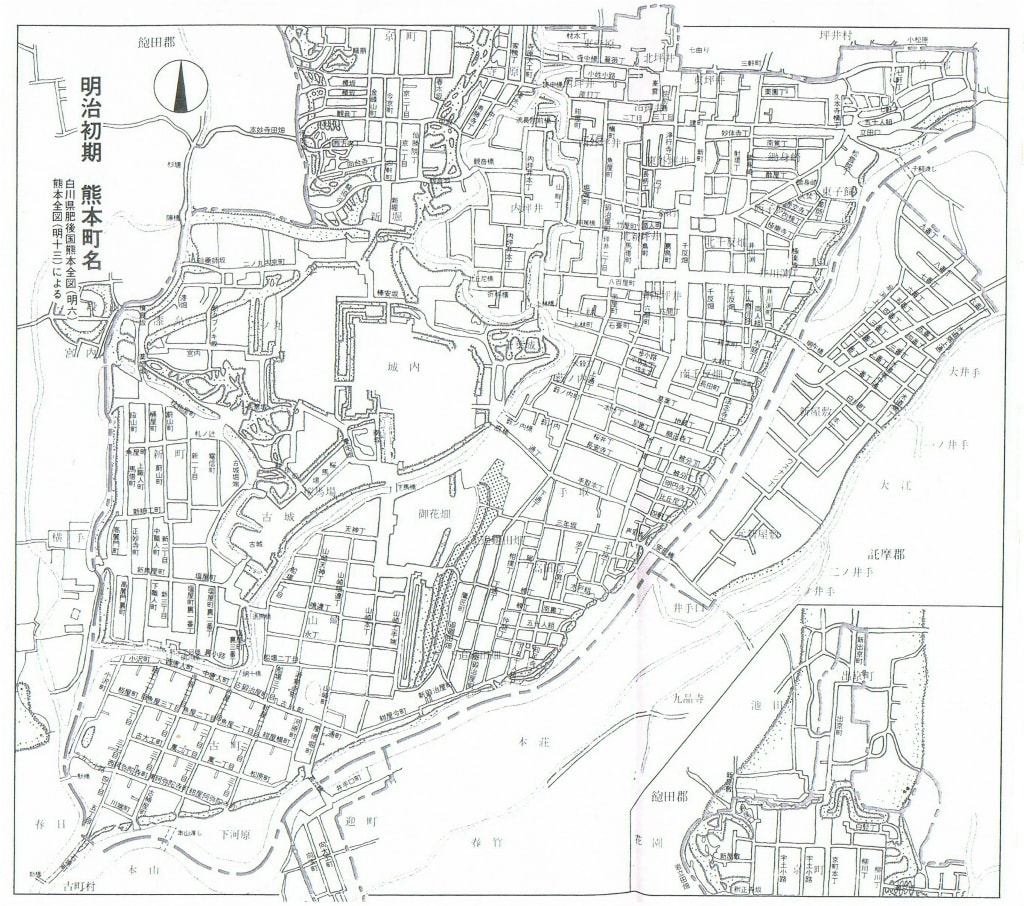

明日は熊本史談会の例会、安政のころの城下町図13葉と「明治初期・熊本町名」図1葉で城下町の町名を勉強する。

会員のF氏は熊本地名研究会の会員でもあり、熊日選書「くまもと城下の地名」「消えた熊本城下の地名」などの共同著者のお一人でもある。

偶然昨日の「松寿庵先生・第220講」で、城下の地名の事が取り上げられていた。

熊本市は住居表示実施区域の「新旧町名対照表」をサイトにアップしている。

これを見ても明治初期の消えた町名には行き付かないように思える。古い町名はまさにその土地の歴史そのものである。

明日は熊本史談会の例会、安政のころの城下町図13葉と「明治初期・熊本町名」図1葉で城下町の町名を勉強する。

会員のF氏は熊本地名研究会の会員でもあり、熊日選書「くまもと城下の地名」「消えた熊本城下の地名」などの共同著者のお一人でもある。

偶然昨日の「松寿庵先生・第220講」で、城下の地名の事が取り上げられていた。

熊本市は住居表示実施区域の「新旧町名対照表」をサイトにアップしている。

これを見ても明治初期の消えた町名には行き付かないように思える。古い町名はまさにその土地の歴史そのものである。

高血圧で高血糖で、歯が痛くって、膝も痛くって、頭も悪くて・・・そんな私も後期高齢者になりました。

お上から本格的老人であるゾというお墨付きが出たという塩梅でしょうが、別に誕生日を境に何も変わることもありませんで、いつもと変わらぬ平々凡々たる爺様の日常です。

昭和17年1月19日東京は随分寒かったと聞きましたが、何時ころに生まれたのかよくわかりません。(聞きそびれてしまいました。)

戦争突入の直後ながらまだ食糧事情も悪くなかったのでしょうか、私は東京市の健康優良児に選ばれました。

死んだ姉に言わせると、「単なるデブ」と散々でしたが、わずか一枚だけ残る熊本へ帰る直前の写真をみると、その片鱗が伺えます。

肥後狂句に「ううあたま(大頭)井戸を覗いてかやり(返る?)込み」とありますが、井戸の脇で遊ぶ危険な写真です。

東京市小石川区東老松町○○番地はまさしく現在の永青文庫が在る場所ですが、祖父が勤めていた細川侯爵家の家政所が今の永青文庫の建物です。

東京在住のS様から私が生まれた当時の高田老松町界隈の地図をいただきましたが、○○番地はものすごい広い一筆敷地です。

職員官舎(?)みたいなものが数軒あったらしく、そこが私の生誕の地です。元気なうちに今一度訪ねてみたいと思いますが、どうなりますやら・・・・・・

明日は全国的に寒いようですが大寒ですからね~。私が生まれた75年前もそんな寒い日だったのでしょう。

誕生日とはまさに「母に感謝する日」ですね。母が亡くなった年齢まで14年、とても敵わないな~と思いながら日々あえいでいます。

熊本のある古物商から毎日五通ほどの古文書がヤフオクに出されている。私が気づいたのが昨年12月10日頃で、休むことなく毎日だから100通は有に超えている。

そしてこれ等のほとんどが長岡監物に何らかの関係があることが伺える。つまり米田家の史料であったことが推察される。

最近では気が付かれた人も多いと見えて、品物が高値になって手が出なくなった。

まだ安い時期に10点ばかりは落札したが、今では年金生活者としては横目で睨むしかない。

五日後締め切りのものまで見ることが出来るが、これがいつまで続くのだろうかと不思議に思っている。

お店の場所は承知しているので、一度訪ねてみようかとも思うのだが・・・・・

以前7mにも及ぶ絵巻物が出品されたが、是も米田家に関するものだった。七万円以上で落札されたように思うが、米田家史料が拡散している。

無力感に陥っている。

酒苦く布団薄くて眠られぬ夜

あまり上手とも思えぬこの句は、漱石大先生の句である。何となく渥美清の句ではないかと思わせるが、「上手とも思えぬ」は渥美さんに失礼である。

渥美さんの句について書かれた「風天 渥美清のうた」は私の愛読書で、本棚のすぐ手の届く位置に置いてすぐ眼を通せるようにしている。

彼の句は哀愁に満ちた句が多くてそして悲しい。

股ぐらに巻き込む布団眠れぬ夜

いわせれば文句ありそなせんべい布団

が、一方温かみにあふれたものが多い。まさに「寅さん」そのものである。

ゆうべの台風どこに居たちょうちよ

秋の野犬ぽつんと日暮れる その他いっぱい。

肥後物語とは・・・・

筑前の亀井道載が藩主治国の参考にせん為め、肥後藩宝暦の治績を廿六ヶ条に渡り書いたもので、此の種の著書中最も傑出したものである。

本書が肥後に伝わったのは、中山昌礼が寛政元年江戸から送り届かたのに始まると云う事である。肥後流布の書には中山昌礼の跋文がある

けれども、筑前流布の書には天明元年亀井道載の序文が有って近年再販したものである。 新訂・肥後文献叢書より

先に■江戸・熊本川尻間14日の行軍を書いた。忠利は十八日に伏見に着いているが、そのことは京都に在る三斎へは先立って連絡が入っていた。三斎は伏見まで出て出迎えるつもりであったが間に合わなかった。伏見へ急ぐ途中気分が悪くなったらしい。

先を急ぐ忠利は三斎に逢わぬまま先を急いだ。三斎は長岡(村上)河内・佐方与左衛門を大阪まで急がせて「原城攻之事ニ付而思召之趣」を届けている。

忠利は十九日に大阪を出船しているが、その直前である。

一書、中務殿(立允)嶋原江御越被成候時、京の吉田より三斎公仰遣けるハ、三斎を三斎といはせう共又鉢開坊主といはせふ共、其方心次第也と有

しか、かく云遣ならハ討死をするにて有へしと被仰て、さしもの猛き御心なれ共、御声を揚て歎かせ給ひし也、其時休無様(忠隆)・萩原殿・兼従其外御

一門之御衆列座し給ひけるか、いつれも涙にむせはせ給ひしなり、此時ケ条書を被成て中務殿江被遣候ひしか、度々之事なれハ挟箱ニ二ツ程有しに、

寛文八年二月朔日の回録ニかヽりし事惜哉、又同時仕寄を付る竹の先に、四半をしこきて置のきさまに、紙をひろけてくるか、大将の業なりと被仰付と

云々、考ニ少いふかしく候間、猶又考候上、追而本文ニ直可申候

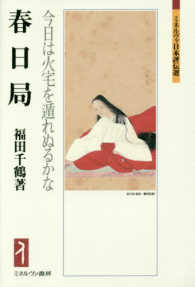

ミネルバ日本評伝選の最新版1月20日発売の福田千鶴氏著の「春日局 - 今日は火宅を遁れぬるかな」である。

ミネルバ日本評伝選の最新版1月20日発売の福田千鶴氏著の「春日局 - 今日は火宅を遁れぬるかな」である。

三代将軍・徳川家光の生母は春日だったのか。一次史料から検証することで、一本筋の通ったぶれない生き方をした春日その人に迫る美濃の斎藤家に生まれ、母方の稲葉家の養女となる。戦国の動乱を経て開幕後、江戸城に上がり、三代将軍・徳川家光の乳母として出世。二代将軍徳川秀忠の正室・江の死後も女中として主君・家光に仕え、江戸時代を通じて続く大奥の基礎を築いた。本書は、一次史料と客観的事実関係からその生涯を検証し、家光の生母の謎に迫る。そして、一本筋の通ったぶれない生き方をした春日その人に迫る。

はしがき

第一章 稲葉福とその家族

1 斎藤家と稲葉家

2 稲葉正成との結婚と離婚

第二章 乳母から本丸表の局へ

1 将軍世嗣の乳母

2 江戸城本丸表の局

第三章 春日局の時代

1 表の局から春日局へ

2 将軍家の跡継ぎ問題

第四章 春日局の栄光と晩年

1 政治家としての春日

2 晩年の生活

主要参考文献

あとがき

春日局略年譜

人名・事項索引

福田 千鶴[フクダ チヅル]

2016年12月現在 九州大学基幹教育院人文社会科学部門教授

こちらもヤフオクに出品されている品、細川光利(光尚)公の書状である。

光尚が光利を名乗ったのは、寛永12年である。従四位下侍従に任官し肥後守となった。

寛永15年天草嶋旗の乱に出陣して活躍した。18年春には光貞と改名している。

この書状はその間約六年の間に書かれた書状である。宛名の人物がよくわからず書状の内容も特定しがたい。

これもちょっと気になる品である。

ヤフオクの品物の解説を時折勝手にやっているが、この書状には少々興味がある。

真筆かどうかは判りかねるが、細川齊茲が娘・一条関白忠良簾中邰姫に宛てたものであろう。齊茲公は姫の幼名の「峯」と宛名書きして親しみを込めている。

峯(邰)姫は一度離婚を経験し、文化二年(1805)十一月一条関白忠良の許に嫁いだ。文政七年(1824)三十三歳で死去している。

峯姫は寛政五年の生まれ、齊茲34歳の時の子である。年頭に当たっての挨拶状である。

参勤交代の行列は一日十里(約40キロ)ほどを進む。途中鶴崎から大坂までは瀬戸内の船旅だが、約30日程毎日歩くことになる。

健康でなければとても宮仕えは出来ない。

本能寺の変の悲報が秀吉の元へ伝えられてから、いわゆる秀吉の中国の大返しに光秀はびっくりし敗北することになる。

これとて200キロを10日懸かっている。(ウイキペディア・中国大返し)

天草島原の乱に於いては一月元旦に攻撃がかけられ総大将の板倉内膳が戦死し、その報は江戸の家光の許に届けられ家光は激怒したとされる。

十二日細川忠利は登城して出陣の命が下されたが、肥後~江戸を早飛脚は10日ほどで駆け抜けたことになる。

忠利は日を改めることなく、その日の申刻(午後四時)には28名の家臣を残して江戸を出立、二十六日昼前熊本城に入ることなく直接川尻に到着している。

都合14日で陸海約1200キロを馳せ抜けた。驚くべき速さである。そしてすぐさま渡海して午後一時には軍議に参加するという素早さである。

秀吉の大返しのような大軍ではなかったとしても、少々驚かされる。二月廿七日の総攻撃まで敵味方十数万人がしのぎを削ることになる。

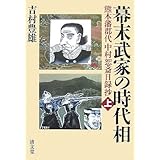

幕末武家の時代相 (熊本藩郡代 中村恕斎日録抄〈上〉) 幕末武家の時代相 (熊本藩郡代 中村恕斎日録抄〈下〉)

昨日のブログで書いた御三方のお国入りについては、「幕末武家の時代相・下」の「11章・文久の改革余波」で「夫人たちの帰国」「夫人たちの献立」「御前様の行列」という項をたててくわしく書かれている。

文久二年大名の参勤交代が緩和されるとともに、大名の家族の国元への帰国も許されるようになった。

これに伴い文久三年二月御三方が次々と帰国されるのだが、この著書では当時の玉名郡代中村恕斎の奮闘ふりが書かれている。

顕光院と鳳台院は前年の十二月十八日江戸発、二月十六日熊本着、韶邦夫人は四日遅れて十二月二十二日江戸発、熊本には二月十八日に到着している。

相当の日数を要しているのは瀬戸内の海路をさけ、中国路を陸路で進んでいるからである。

華々しい行列は相当の費用を要したであろうことは想像に難くないが、路銀もつきかけていたらしく、供の者は食事も侭ならず「枯れ腹」状態であった。

恕斎の奮闘で肥後領に入ってからは、結構な食事でもてなされ「枯れ腹を養った」と大喜びであったという。

これからは支払いの心配もなく「お替り」を重ねたとされる。印象に残る初お国入りであったろう。

御前様は花畑館に入られ、顕光院と鳳台院は二の丸御殿に入られた。

これから怒涛の幕末期をへて明治維新を迎え韶邦夫人は華族東京居住の命により明治四年東京今戸邸に入られた。

顕光院は明治八年、鳳台院は同七年それぞれ熊本で死去された。10年余を熊本で過ごされたことになる。

昨日ヤフオクに「顕光院様(齊護御室)、御前様、鳳臺院様益御安泰・・・」云々という文書が出ていた。

これは顕光院様(齊護夫人)、御前様(韶邦夫人)、鳳臺院様(齊護嫡男慶前夫人)がお国入りをされるについての文書のようだ。

実は正月休みの中、吉村豊雄著「幕末武家の時代相」をよんでいたら、この御三方の帰国の模様が記されていて興味深く読んだ。(下巻p42~50)

そんな中ふと福井県立文書館史料叢書にある 「越前国松平家家譜」 の記事を思い出した。 pdfファイル:766KB

春嶽夫人勇姫様は、細川齊護公の息女だが生母は浅野安藝守齊賢女・益姫(顕光院)である。

明治八年五月顕光院が病床に伏すというニュースに接して、勇姫は見舞いのために熊本に向かっている。

勇姫は江戸藩邸龍口邸の生まれであるから、熊本に地に足を運ばれるのは生まれて初めてという事になる。この時期42歳か(?)

勇姫

勇姫

一、五月廿八日御簾中様御儀本日午前第七時真崎御邸御発車、白川県下熊本表江御出立被遊候、正二位様御同車新橋停車場迄御見送被遊候、正四

位様・御前様・信次郎様・細川正四位様・細川従四位様・津軽従四位様神奈川駅迄御送被遊、藤沢御泊迄中根新被遣、 明朝之御発駕見上ケ罷

帰、御機嫌奉申上候 但シ東海道通り神戸御乗船、下之関江御着船、夫小倉へ御渡り、陸通り熊本表江御着被遊候 正二位様より左之御哥被進相

成候 君のかへり給ふを としゆきてとくかへりませ何となくいまたわかれの袖のむら雨

朝な夕な我菴崎に待乳山ひとり千秋のこちこそすれ

一、六月五日御簾中様御道中無御滞、本日熊本県江御着被遊候旨電報 相達候条、細川様御直書ヲ以被仰進、御安慮被遊候

一、七月六日 細川正四位様御家従板垣信康 右熊本県昨日着、顕光院様・御簾中様より之御伝言旁、尚御 機嫌為申上出頭

一、七月十日熊本表電報、顕光院様御容躰去る九日朝より余程御不出来故、御簾中様御発途御日延相成候旨、委細御使者ニ而被仰越 候旨被仰遣候

一、七月十八日熊本表より御家従山田喜一と申者到着参上、顕光院様御容躰委細申上、且御簾中様御発駕御日延御願被遊候条言上、御 両君様御同

坐御聴取被遊候

一、七月十九日御簾中様御儀、本日熊本表御発駕被遊候旨電報相達候

一、七月廿日熊本表之電報細川様為御知 顕光院様近日御快ニ付、去ル十九日御簾中様御発途被遊、其後幾許之御不出来ニ而極々御気遣ニ寄、細

川御両所様ニも為御看 病急々御下県御願相成り候ニ付、御簾中様にも御引返し願置候 との御主意ニ候 同日六時到着熊本より之電報細川様為

御知 顕光院様御儀十九日午後五時過俄之御不出来、廿日午前一時 御縡切恐入候ニ付、細川御両所様速ニ御下県奉願候条、御簾中様ニハ御途

中より御引返シ被遊候御儀、佐野久電報ヲ以申上 候 顕光院様御様子御替り、依而御途中御引返被遊候ニ付、御日延御願御差出可相成様との御

事也

顕光院は二十日死去した。70歳であった。

この文書は松野小源太という人物の「切支丹宗門改」に関するもので、特段珍しいものではない。

旦那寺である宗岳寺の裏書がある。これが4人の方が競り合って高額になりつつある。

私は応札する気はさらさらないが、この状況に何故なんだろうと非常に興味を持っている。

履歴を見ると評価が1とか4とかいう方が入札されているが、ぜひとも落としたいという思いなのだろう。

もしかしたら松野小源太に係りある方かもしれない。ちなみにこの人物は大友左兵衛義鎮(入道宗麟)の二男大友道孝(刀根川親家 又 田原親家 ドン・セバスチャン)の家系である。

文禄二年大友家改易の際立花宗茂に預けられ、慶長十四年豊前小倉藩細川忠興に招かれ細川家家臣となったが【転切支丹】であり、「寛永十三年七月十三日 禅宗に罷成り・・」と「勤談跡覧-肥後藩之切支丹」に記されている。

小源太はその10代の孫である。

小源太(亀右衛門)

文久二年三月(比着座)~文久三年三月 番頭

文久三年三月~元治元年九月 小姓頭

元治元年九月~明治二年二月 用人

慶応三年十一月~明治元年五月 奉行

明治元年五月~明治二年二月 小姓頭

文書の日付が嘉永三年となっているが、まだ親父殿が健在の時期で小源太の名乗りでの文書なのだろう。

いろいろ詮索するのも一興である。