史談会例会の帰り道で、坪井川越しに馬具櫓を撮影。

熊本市の「報道資料」にある、スケジュール表を見ると今月いっぱいか、来月中旬まで調査が行われ、10月いっぱいには解体工事が終了するようですね。

現況は大きな鉄の梁に乗せられて、完全に石垣から外れて足場の上まで移動しているようです。これからも見守っていきたいと思います。

史談会例会の帰り道で、坪井川越しに馬具櫓を撮影。

熊本市の「報道資料」にある、スケジュール表を見ると今月いっぱいか、来月中旬まで調査が行われ、10月いっぱいには解体工事が終了するようですね。

現況は大きな鉄の梁に乗せられて、完全に石垣から外れて足場の上まで移動しているようです。これからも見守っていきたいと思います。

一昨日はAmazonから「小笠原玄也と加賀山隼人の殉教」、昨日は著者ご本人から自家版の「細川興秋の真実」が届いた。

それぞれ、宮崎在住のクリスチャンにして声楽家であり、作家でもあられる高田重孝氏の著作である。

一昨日・昨日と何やかや多忙な中、「高田氏著作づくし」で、引きよせられるようにまずは斜め読みをした。

それぞれいささかの予備知識は持ち合わせていたが、その隙間をすっかりパテで埋め尽くされたという感じである。

私はいつも思うことだが、これらのことが大学などの研究者に等によってもたらされると、これは新聞紙上などでも大騒ぎになる。

例えば「細川興秋の真実」で紹介されている、元和七年に死んだ(元和元年切腹)したはずの興秋に対しての、弟の細川忠利からの書状なども、熊本県立美術館から見出されたのに、騒がれた気配はなかったように思う。あったとすれば、私の大いなる勘違いと大いなる怠慢の故である。

そしてこの事は、天草に営々として明治まで(いや、現在まで)続いた興秋の足跡につながる事になる。

つくづく歴史というものは過去のものではなく、進化して真実がもたらされ未来につながっていることを実感する。

私たち民間の歴史好きが集まると、よく「在野の」と言ったりするが、このようなスゴイ著作を拝見するに及んでは、歴史研究者の方々のコメントを頂戴したいところである。

そんな方々にも「どうぞお読みください」と申し上げたい。学者先生方は、「聞く耳」をお持ちになる事も必要だろう。

そうすると、歴史が身近で楽しいものになると思うのだが、如何だろうか。

熊本のコロナ感染者がご多分にもれず急増している。

お正月に入ってから、0・0・1・1・4・24・31・59・61・76・109・177・296とすごい勢いである。

この勢いだと明日はコロナ発生以来の新記録を達成しそうである。

夕方5時過ぎになると、TVを見ている奥方が一々報告に来る。そこで私が一言「わいさぎ・・」

この「わいさぎ~」も熊本弁の典型的な言いようである。感嘆詞であり「わいさし~」ともいう。

「わぁ、潔い(いさぎよい)」が熊本独特の変化をとげたものだとされるが、「すごい?」の意でも使う。

我が奥方は宮崎の延岡出身で熊本弁が良くわからなかったが、最近私が大いに熊本弁を使い教育しているから、随分理解できるようになった。

最近の我が家での流行語は「がんばんなはり」、これは大阪弁の「がんばんなはれ」の熊本バージョン・・・

TVでスポーツを含めいろいろ頑張っている人に、「がんばんなはり」と応援している。

コロナの方はしばらく「わいさぎ~」状態が続きそうな気配である・・・・・

かって細川護貞さまが、天草の地に逃れたという細川興秋の足跡を尋ねるべく天草入りされている。

そのことを書き残された確かな文章が護貞さまの御著にあったから、大いに探したところ、「細川家に残っている手紙」という副題がついた「魚雁集」という著にあった。

「舞台裏の人」という項題がついている。

この御著は平成2年12月の発行だが、護貞さまが天草入りされたのは「一昨年の十二月十一日」と書かれているから、それは昭和も終わりの年・昭和64年(1989)のことである。

先に高田重孝氏が発見された元和7年(1621)5月21日付けの、内記(忠利)が与五郎(興秋)に宛てた書状により、大坂の陣の後、父・忠興から死を賜り伏見東林院で切腹したという話は完全に覆り、豊前に忍び入って細川家の保護下にあったことが判明した。

そしてその後天草の御領村に逃れられて、興秋の血は其後天草の地で脈々と続いてきた。

世を忍んだ興秋は、中村姓を名乗り其後9代目興道に至り長岡姓を名乗られた。

「全国かくれキリシタン研究会」会誌・第29号に、天草の中村社網氏が特別寄稿として「長岡興秋の生涯とその心」が掲載されているが、その中に興秋子孫の会「竹の会」設立の事が記されている。

それによるとこれは昭和58年(1983)の事だと記されている。護貞さまが天草入りされる5年ほど前の話だ。

護貞さまの没年は2005年、残念ながら気にかけて居られた興秋のことはご存知になられないままのご遠行であった。

私はと言えば、そんな会の存在を知ったのは、2000年代に入ってのことだと思うがそれでももう20年が経過している。

系図なども手に入れたが、なすすべもなく今日に至った。

今般の高田重孝氏著の「細川興秋の真実」発刊により、興秋の存在がまた熱く語られる機会が多くなることだろう。有難いことではある。

お正月に三宅藤兵衛のご子孫から年賀状を頂戴して、細川興秋に関する著作の存在を教えて戴き、以来一週間ばかり誠に慌ただしい日々を過ごした。

それぞれ、入手したい著書の手配が終わり一息ついている処である。

今は便利な時代で、ヤフオクでチェックしたものをITで判断するのだろうか、近似の史料を紹介してくる。恐ろしい時代になった。

それで紹介してきたのが、この書状、「三宅秀」に係わる手紙である。

三宅藤兵衛の子孫だとされる三宅秀に宛てた朝鮮公使・花房義賢の書状である。

読み下しにチャレンジしようと思い、これ以外の写真もプリントアウトしてみたがこれは大変手ごわい。手を引いたが良いのかもしれない。

三宅秀は東京大学医学部の創設者だが、朝鮮公使が何の依頼だろうか。「小石川竹早町」などという町名も懐かしい。

例年正月三日、御花畑邸の「九曜の間・中柱の間・佐野の間・鷹の間」などを使って「御謡初め」が催された。

左の図は万延二年(文久元年)のものだが、中柱の右手に「庄右衛門」更にその右手に「嘉一郎」とある。右の記録は「佐田文書」にある奉行・佐田吉右衛門の嘉永六年の日記だが、その内容から中村家6代目で、「恕斎日録」を記した中村庄右衛門の時代であることは共通している。

左から四行目から

今夕七半(5時)揃御花畑御謡初ニ付出仕いたし候處

例之通中村庄右衛門并両座大夫共中柱御間罷出

哥仙御間御上座へ御出座御格式之御謡初相済五時(8時)分

同役中一同引取候事

歌仙の間に殿様(齊護)は着座、お正月らしく老松・若松が飾られている。

左手に御次衆が並び、右手九曜の間・中柱の間と御入側にかけて、御一門衆・御家老・御備頭衆・大頭などが列座。

着座以下は佐野の間から、御物頭以上は鷹の間から拝見との記載がある。

又、上妻文庫には次の記録が残っている。

正月御謡初之御式

正月三日

一 今晩御謡初付 七ツ半時揃ニ而 御一門衆御家老中

松井式部御中老御備頭御留守居大頭組外着座

御物頭並同列迄長袴之出仕 歌仙之御間

御上段江被遊

御出座候上 中村藤記罷出 弓矢之立合相勤退去 役者共 こちらは中村家3代当主

罷出 御一門衆御家老中松井式部御中老御備頭

御留守居大頭江 御酒頂戴被 仰付旨 御用人申伝傳

御一門衆御家老中松井式部御中老 御敷居内江

被進出着座 少間越置 御備頭御留守居大頭右之

並ニ座着 御三方三ツ御土器八寸小角二三種盛

前ニ三ツ御土器居ヱ

御前ニ差上 高砂初リ 右同八寸小角載三ツ御土器

是ヲ載 右之面々江引渡之初献

上之御土器ニ而

御前被 召上御三方より脇ニ被差置 御一門より一吟頂戴之

御土器八寸より脇ニ被差置候 猶又

御前中之御土器ニ而被 召上 初メ被 召上候御

土器之上ニ御重 御三方之脇ニ被差置 御一門衆より

又一吟頂戴右之通御加ト結 御一門衆より下タ之御土器ニ而

一吟頂戴 初頂戴之御土器ニ重 被差置タ之

御土器ニ而被

召上已然之御土器之上御居ヱ重なから八寸之上ニ被遊

御上 御銚子御加御土器引之八寸茂引申候 何レも

御禮申上 復座

但御一門衆御家老中松井式部御中老 中柱之

御間南之御敷居内座着 風間之御杉戸御敷居

内御備頭御留守居大頭座着 右頂戴己後

御一門衆御家老中松井式部御中老御

備頭座着 御備頭御留守居大頭御給仕口御屏風内座着

二番目東北相済蝋燭心切り上 数御土器 二通リ

出置 御銚子御加出掛リ居候内 何レも御酒頂戴被

仰付旨 御用人申傳 組外より御物頭己上 二人宛

罷出 御酒頂戴御肴獲歩御使番頭御歩頭

御物奉行大組付之内 御給仕御小姓組長袴

着勤之 右相済蝋燭心切候上 役者共

罷出候而 三番目之御囃子老松初り御薹ノ物

御押御銚子御加御給仕御小姓役長袴着

勤之 御囃子相済被為

入候事

今日は午前中散歩で1時間ほどを過ごし、その他少々の雑用で1時間ほどをすごしたが、あとは閑である。

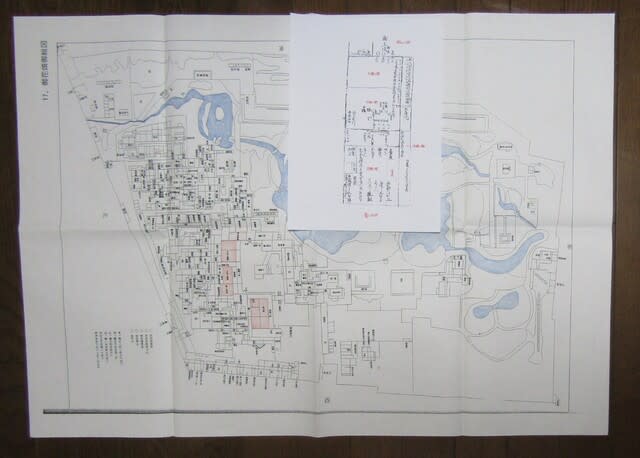

何をするでもなく、資料の整理などをしていたら「花畑邸」の図面が出てきた。

ご苦労なことに、小さな図面を青写真屋さんに持ち込んでA1サイズに拡大したものだ。

これを眺めていると、ふと15日の史談会の事が頭に浮かんだ。正月の三日には「九曜の間・中柱の間・佐野の間・鷹の間と入側」などを使って、「謡始め」の儀が執り行われる。

そんなことを考えていたら、史談会の事務局から電話が入ったので、これらをパワーポイントで取り込んで頂くことを急遽お願いした。

そして講師の中村勝先生にもご連絡をして、講演の中で取り上げていただくようお願いした。

泥縄もいいところだが、佳いタイミングで絵図を広げていたものだ。

これに見入っていると、夕食の時間を告げられても耳に入らずお小言を食らってしまう。

新撰御家譜原本巻五忠利公の部に「(寛永十二年) 十二月廿三日、小笠原玄也妻子、下々迄惣而十六人於禅定院御誅伐、志賀休也、こさいしょう、貴理師旦に付同日御誅伐被仰付候」とある。

小笠原玄也一族の誅伐は子供や使用人など含め16人にも及ぶ悲惨なものであったが、同じ日に志賀休也とこさいしょうの二人も誅伐されている。

小笠原玄也と家族・使用人16人は、2008年11月24日列福された。1615年10月15日に玄也の妻・みやの父加賀山隼人佐が豊前で、隼人佐の従弟・加賀山半左衛門とその5歳の男子も同日日出でそれぞれ誅伐されたが、同様列福された。その他八代の11人・天草の1人、熊本県関係としてこれらの人々が上げられている。

ところが寛永十二年十二月廿三日に誅伐された志賀休也とこさいしょう(小宰相か)の二人は列福の対象とはなっていない。

「こさいしょう」のことは全く判らないが、志賀休也については若干の情報がある。

一族であろうと思われる志賀左門の家に居る所を、踏み込まれて捉えられた。

志賀左門は大友義鎮の女婿である。志賀親度、清田鎮乗、志賀親成、志賀親次、戸次鎮連室、吉弘統幸室、左門等兄弟姉妹の末弟であり、細川家に仕え500石を拝領している。

義弟の松野親盛(大友義鎮末弟・バンタリオ)や、義甥・松野正照(大友義統・男)と共に慶長19年のキリシタン弾圧の際一度転宗している「転び」であり、その後キリシタンに立ち戻ったいわゆる「返えり者」でもある。寛永13年7月13日に改宗を届け出たとされる。

休也の誅伐と、左門の改宗の届の間には七ヶ月ほど重複する機関がある。しかし左門は既に禅宗に改宗していたらしく、書面を示して証明したらしい。

加賀山隼人や小笠原玄也については、高田重孝氏の著書がある。そろそろ注文した本が届く頃だが、これらの事にもふれられているだろうか?大いに興味深い。

先に■「細川興秋生存説」400年の真実を書いた中でご紹介した、高田重孝氏の著書「細川興秋の真実 」が発刊となり熊本日々新聞に紹介されている。

私家版とあって、連絡先が書かれていないから、次の論考にあるメール若しくはFAXでご注文下さい。

天草五和町御領の伝承『細川興秋と專福庵』に関する調査報告

試論:細川興秋公の大坂の陣以後 【大坂の陣以後の行動についての確定事項と推論】

本年最初の熊本史談会1月例会におきましては、

中村勝氏は熊本史談会の創設者であり、草創期をけん引されてきました。

現在熊本博物館におきましては、中村家が所蔵してこられた貴重な能楽資料が熊本県の文化財指定をうけたことを受けて「能楽伝承-熊本の能文化」展が開催されています。(2月13日(日)迄)

永青文庫を始め、松井家そのた多くの機関や個人の方々のご協力の元、能楽に関する資料が一堂に会し、これだけのものをまとめて拝見できる機会はそうそうないと思われますので、ぜひともお出かけになってください。

さて、史談会の講演は次のような次第で開催いたします。自由参加もできますので、ご参会下さいませ。

ちなみに「加藤清正シリーズ」としたのは、加藤清正研究の第一人者・福田正秀氏、加藤神社名誉宮司(熊本城顕彰会会長)湯田榮弘氏その他の方々をお招きしてお話をお聞きする予定です。

記

日時:令和4年1月15日(土曜日) AM10:00~11:30(90分)

場所:熊本市民会館・第9会議室

演題:加藤清正シリーズ・第一弾

熊本博物館「能楽伝承~熊本の能文化」展によせて

~加藤清正と能~

講師:肥後金春流中村家家元、熊本史談会創設者

中村 勝氏

一般参加自由:

参加費 500円を(資料代を含む)申し受けます。

資料準備のため事前にご連絡をお願いします。電話( 090‐9494‐3190 眞藤)

尚、開会前に当会会合を催しますため、入場は9:

又、

もう2年以上経過しているある事案がある。コロナのせいで引っ張りに引っ張ってきたが、今年こそは解決の糸口を見つけたいと思っている。

2019年7月26日にいただいた電話が発端である。■隠された位牌のクルス三日後の7月29日には一枚の写真が送られてきた。■華臺梅誉妙壽信女 霊位

お位牌 クルスの刻み込み

大変興味深い立派なお位牌はクルスが刻まれ、発見された当時はこのクルスは胡粉で固められていたそうである。

つまりクルスを隠そうとしていた意図が感じられる。

立派なこのお位牌は、別におかれている忠利公のお位牌などに比べても大きく立派なものである。

当時、この戒名のご本人はすぐわかるとたかをくくっていたが・・・これが判らない。

亡くなられた月日は戒名の右側に「寛永十六年天」左側に「三月廿一日」とあるが、この時期に死亡した細川家関係者を私は知らない。

ここから迷い道に踏み込み、コロナ発生をいいことにほったらかし状態になってしまった。

電話をかけてきたT女子が猛烈に催促してくる。

ここ最近痛烈に感じていることは、近世初期の細川家周辺におけるキリシタンに関する事象の多さである。

キリシタン関係の史料が読み解かれ、新しい知見がいろいろ現れてきている。

クルスが刻み込まれたこのお位牌の主はだれか、大変興味深いのだが何とも手立てがない。

何方か専門家のお手をわずらわして一歩前進させようと思っている。

オミクロンが行く手を遮りそうだが、2年半も経過しているから何とかしなければとおおいに焦り始めている。

「くまもとお大師廻り」順路-4・了

68-かや原千原瑞巌寺 廃寺、細川内膳家墓地が存在する(熊本市指定名勝及び史跡・熊本水遺産の瑞巌寺は別寺)

69-いろもわからん善常寺 禅定寺

70-おさまる御代の安国寺

71-今日は目出度い吉祥寺

72-東光山でも西福寺

73-おやに孝/\心光寺 肥後熊本三十三観音霊場第5番

74-ここはくりから不動院 不動院松音寺

75-かねの音ト聞往生院 出町口往生院は享保九年にすでに移転して107年経過している。「跡地」ということか?

76-悪人も仏になそと浄安寺 静安寺

77-御船口地蔵菩薩

78-常楽庵は違いなく 常楽院・廃寺

79-藪観音の海龍寺 ?

80-ここは別所の善光寺 跡地・琴平神社

81-万年楽の木葉塚 木庭殿塚の地蔵(旦過瀬の戦いで戦死した木庭氏の慰霊地蔵)

(了)

お大師廻りは88ヶ所であったとされますが、福田晴男氏著「くまもとお大師廻り」を順次追ってみましたが81にしかなりません。

何処で見落としたのか、只今鋭意見直しを行っています。申し訳ありません・・・

一か月以上0が続いていた熊本のコロナ感染者数、5日が4人、6日が24人、7日が31人と広がりを見せています。

地方ながらもちゃんと半数位はオミクロン株が広がっています。

首都圏や沖縄の広がり方は尋常ではない感じがしますし、三県には蔓延防止措置が発出されるなど第6波が到来したようです。

そんな中ですが、今日は前売り券を購入した映画「われ弱ければ‐矢嶋楫子伝」を鑑賞に出かけました。

多くの人がお出でになるだろうと、少々おっかない気もしながら、万全の態勢で臨みました。

なにしろ、郷土が生んだ賢夫人の矢嶋楫子が主人公のお話で、全国のトップを切ってのご当地上映ですから、これは見逃すわけには参りません。

会場に入りましたら長蛇の列、主催者も驚かれたらしく臨時の席も30~40席設けられるという有様で、開演も少々遅れました。

私はちょうど中央の前から5~6列目の席を陣取りました。お目当ては主演の常盤貴子さんのご挨拶です。

さすがに女優さん真っ赤なワンピースでお出まし、周りの女性たちが大歓声です。

映画もなかなかのものでした。三浦綾子さんの原作に大変に忠実に構成されていました。

原作を読まれた方がどのくらいいらっしゃったかわかりませんが、読んでおいてよかったな~と実感しました。

そしてそれぞれの出演者の選択と好演が見事としかないと、92歳の山田火砂子監督の眼力に敬意を表したいと思いました。

渡辺いつけいさんや星田英利さん(ほっしゃん)の場面は違えどの酒乱ぶり、森三中の怪演技などなどです。

徳富蘆花はこの矢嶋楫子が不義の子を産んだことに激しい詰問をしたとされます。それは終生の思いだったようですが、楫子の世界的といって良い名声と活動に対する嫉妬があったのだろうと言われます。

改めてこの大偉人を熊本が生んだということを誇りとしなければならないと思ったことでした。

見事に楫子を演じられた常盤貴子さん・・・お美しい女優さんでした。

「歌仙幽齋」 選評(二十八-了)

・さすがまた小田守る賤も鹿のねの遠ざかるをば慕ひてや聞く

この歌、衆妙集には漏れて居るも、後水尾院御撰集外三十六歌仙に採らる。鹿は田

ひた

圃を荒らすものとして、百姓はこれを防ぐために或は引板を設けておどろかし、或は

小屋を作つて夜中不寝の番さへする。さやうに厄介な動物だけれども、秋ふけ冬に近

づき、漸く鹿の鳴く聲も山の方へと遠ざかり、終には全く鳴かなくなつてしまふ時分

には、百姓といへども何となく名殘を惜み、却而その微かなる聲を慕うて聽くことも

あるのではないか、と歌人の幽齋想ひやつたのである。實際は、そんな風流な百姓は

居るまい。幽齋が百姓になつてゐるのだ、西行

小山田の庵ちかく鳴く鹿のねに驚かされておどろかすかな

は事實のままの歌であるが、平安時代以降、大宮人の好みで、百姓でも、漁師でも、

炭燒く男でも、擣衣する女でも、皆風流の「心あるもの」と想像して、そのやうに

歌つた。ほんの一例だが、宮内卿局、(後鳥羽院の官女源師光の女)

心ある雄島のあまの袂かな月やどれとはぬれぬものから

「心ある人」は實は雄島の海人ではなく、宮内卿局みづからなのだ。人間は悉く風流な

ものと前提するのが、中世以降の歌人達の定石であつた。

・筒井筒いつつに割れし井戸茶碗とがをばわれのおひにけらしな

重要文化財 昭和25年8月29日指定 金沢市・個人蔵

重要文化財 昭和25年8月29日指定 金沢市・個人蔵

醒睡笑巻之八「茶の湯」の條に出。朝鮮古陶の名物井戸茶碗を某大名所持すと聞

き、幽齋一見を希望し訪問したが、小姓の粗忽で取落し、五つに割れてしまつた。幽

齋氣の毒におもひ、右即興一首を示すと、大名の心やはらぎ、小姓も手討を免れたと

云。伊勢物語の、

筒井筒ゐづつにかけしまろがたけ老いにけらしないも見ざるまに

を頗る上手に踏まへて、上品至極の誹諧歌としたのだ。第四句、本によつては「とが

をばわれが」「とがをば吾が身」などと傳へてゐるが、共に悪い。第五句「おひにけら

しな」は負ひにけらしなの意で、假名遣は「おひ」であり、伊勢の本歌は「老いにけ

らしなで「おい」であるが、幽齋は單に字音を取つたもので、假名の相違などは問題

ではない。この即興歌の挿話が餘り面白く出來てゐるので、筆者は、實は江戸好事家

のつくり話かとぐらゐ考へてゐたのであつたが、先年偶然の機會で此の名物を一見

し、まさしく高臺まで、五つに割れ、「筒井筒」といふ銘の國寶になつてゐたのに驚

いた。みだりに史談の眞僞を論ずるものでない。

(了)

先に注文した「全国かくれキリシタン研究会会報・第29号」を早々にお送りいただいた。4日の夕方に注文してわずか2日である。

早々に目次を開くと、お送りいただいたご本人・安東邦昭会長の「豊前国細川藩におけるキリシタン禁教政策の展開」24頁、久保田典彦氏の「細川ガラシャの愛と死と」7頁、それにお目当ての高田重孝氏の「細川興秋生存説-400年目の真実」36頁、それに地元天草の中村社綱氏の特別寄稿「長岡興秋の生涯とその心」7頁と、細川家関係の記事が全11件の記事の内4件を占めている。

そして高田重孝氏の新刊の情報なども知ることが出来て、大いに満足している。

さて、元和元年大坂陣後、伏見の東林院で切腹したとされるが(綿考輯録など)、実はその7年後、細川内記(忠利)が長岡与五郎(細川興秋)に宛てた書状が出現した。熊本県立美術館所蔵の「後藤是山コレクション」の書状である。

これは先にご紹介した「高山右近研究室」のブログですでに公開してあるが、当方でも改めて以下の如く引用ご紹介して置く。

そして改めて氏の情熱をこめてこの真実にたどり着かれた熱意に改めて敬意を表したい。新たに発刊される本は「細川興秋の真実」という名前であることが判明した。発刊を首を長くして待ちたいと思う。

元和7年 (1621) 5月21日付 細川与五郎(興秋)宛 細川内記(忠利)書状

(本文) (意訳:高田重孝氏)

一筆申候。 一筆申し上げます。

然者其方 肢煩候処、 あなたが、手足を患っていたところ、

与安法印 療治候て 本復之由、 与安法印が療治して 回復したことは、

一段之事候。 一段と喜ばしいことです。

然者 湯治候て、可整之由、 さらに 湯治をして、体を整えてください。

法印も御申候。 通尤候。 法印も そう申しており、もっとものことと思います。

更に、三斎様 我等も 在国にて、 更に、三斎様 も私も、在国 ( 豊前 ) にいて、

其元 人質ニ有之者候と あなたは人質で有る者として、

心侭ニ 湯治させ申度とハ 難成事候間、 心易く湯治をさせてあげることは 難しい事ですので、

半左衛門尉と申合、 半左衛門と申し合わせて、

伊喜助殿へ相談候而、 伊喜助殿 ( 伊豆野喜助 ) へ相談してください。

兎角、喜助殿之次第ニ仕 可然候。 とにかく、喜助殿の考え次第です。

此方、相易、事も無之候間、可心易候。 私の方は何事もないので、ご安心ください。

我等も 六月廿一日ニ 小倉へ移り申筈候。 私も、六月二十一日に、小倉へ移る予定です。

尚、近日 可期申候。 謹厳。 尚、近日、書いてお知らせします。 謹言。

己上。 以上。

又 申候。 追伸ですが、

法印へも、其方 煩候様を 被入候事、 法印へも、あなたの煩いを治療して頂いたことに

於礼にて、書状遣申候。 以上。 御礼状を遣わします。 以上。

内記 (以下略)

五月廿一日 ( 花押 )

長岡与五郎殿